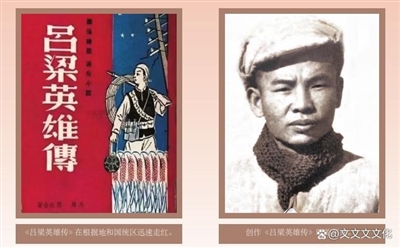

西戎(见左图)自少年时代投身革命,以长篇小说《吕梁英雄传》(见右图,与马烽合写)《喜事》《灯芯绒》《宋老大进城》《赖大嫂》,和电影剧本《扑不灭的火焰》等为世人所知。1992年他被山西省委、省政府,授予“人民作家”称号。

我与西戎先生有一段交往。那是1971年的9月,我刚从插队的山西运城县上郭村,被分配到运城地区报社不久,西戎先生就和夫人李英、女儿小荣,一起住进报社里来了。

《运城地区报》是运城地委的机关报。我进报社后,先被分配在排字房做排字工,不久就兼起了接收新华社电讯稿和校对报纸大样的工作。西戎先生一家来报社后,小荣进了印刷车间(至今还记得,她戴着一副蓝布袖套,笑嘻嘻地走在院子里的样子),西戎夫妇好像并没参与报社的工作。西戎先生是1970年全家到运城县西膏腴大队插队落户的。他们那一阶段住在报社,大约只是暂时陪陪女儿,也未可知。

我见到西戎先生的第一面,就是某日中午,在食堂里排队买饭的时候。我记得,经常和他一起排队买饭的,还有一位长者。那人体型偏瘦,总是袖着手,头习惯性地微微歪向一侧,站在西戎先生旁边。请教后才知道,那人就是与西戎齐名的、被尊称为“西李马胡孙”(西戎、李束为、马烽、胡正、孙谦),山西五作家中的孙谦先生。

记得是一个星期天的早上,我们一起从食堂走出来,我就顺路把西戎先生请到了我的宿舍。我从箱底取出一叠尚未写完的小说稿,向他请教:没有写过短篇小说,一上来就写长篇,能行吗? 西戎先生耐心地把我的文稿翻看了几页,缓缓对我说道:“世界文学史上,也有没发表过短篇,而以长篇名世的作家。”他顿了顿,又说,“不过,初学写作,最好还是先写短篇。从写短小的东西入手,比较容易驾驭,即使不成功,损失也不会很大……”

我记住了西戎先生的教导,从此再没有继续写那部已写了10余万字的长篇。后来,我有感而发地写过几篇小小说,侥幸都发表了出来,总算过了一把写小说的瘾。同时,却也看清了,自己终究不是写小说的料。第二年春天,一个偶然的机缘,我离开报社,去了上海,就与西戎先生断了联系。

重新和西戎先生联系上,已是20年后的事情了。

其时,我已经在人民文学出版社,当了一名小编。因为我主持的“中国现代文学流派创作选丛书”中,有一本《山药蛋派作品选》,内中收有西戎先生的《喜事》《谁害的》《盖马棚》《宋老大进城》等几篇小说,所以就想起了西戎先生。经与《新文学史料》主编牛汉说知,1993年春节过后,我就写了封信,一则给他老人家拜年,二则约请他给《新文学史料》杂志,写点回忆录之类的文章。信发出后,过了一段时间,终于收到了西戎先生的回信:

岳洪治同志:

您好。您给我的信,因地址有误,压在省文联,前两天才转至我手,迟复歉甚。

原来拟写的回忆录,因种种原因,开了个头再未动笔,以后也不计划写它了。我最近视力很不好,读书看报,均有些吃力,写作困难更大,也许这就是老的征兆吧!

孙谦同志身体亦不甚好,住了一段时间的医院,目前恢复得还可以。我问过他,最近也没有写什么东西。

请向牛汉同志问好!

小荣,在省曲协,小宋在省外贸公司,他们均好,并向您问好!

祝

编安

西戎

三月廿六日

西戎信中会特别提到孙谦先生,应是在我给他的信中,曾拜托他代为向孙先生约稿之故。信中提到的“小宋”,叫宋兴基,是和我同时被分配到《运城地区报》的一位知青。虽然小宋在印刷车间照管机器,我在排字房摆弄铅字,俩人做工不在一处,却由于都是从天津来山西插队落户的,又凑巧被分配在一个单位工作,感情上就更亲近一些。这年春天,当我离开运城的时候,还是兴基用一辆平板车,帮我把装行李的木箱推到地区机关去集中托运的。兴基的情谊,我至今感怀于心。至于同在印刷车间的兴基,会和小荣喜结良缘,成为佳偶,在报社的时候,我却一点没有看出来。 (摘自11月23日《 中华读书报 》)