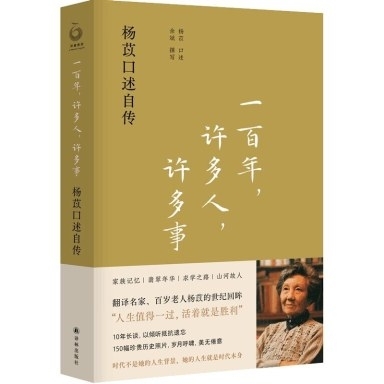

杨苡口述 余斌撰写译林出版社2023年1月出版

少年杨宪益

姐夫罗沛霖

大公主

大公主是大太太生的,叫杨蕴如,“大公主”是我们私底下这么叫的,因为她盛气凌人,摆派头。她念书念不进去,只读了小学就不读了。

大姐夫是孙家的,当时孙家是天津的八大家之一,非常有钱。大姐夫很像样,戴金丝边眼镜,南开大学商学院毕业,毕了业就在银行做事。大公主和大姐夫经人介绍,互换照片,就定了下来。她大我一轮,我七岁那年她第一次结婚,那就应该是19岁。

但是他们就是做不成夫妻。结婚前没怎么见过面,这倒也没什么,那时都这样,问题是大公主完全不知道夫妻的事,看孙少爷书生模样,斯斯文文的,怎么晩上变成那样?就害怕得不行。结婚几天后回门,她就不肯回去了,谁也拿她没办法,只好离婚。离婚是在报上登了启事的,比结婚还轰动——那还是20年代啊,离婚就是新鲜事,何况还登报。

大公主到燕京大学当旁听生,是离了婚以后的事。大公主在燕京没上多少课,书念不进去,在学校就是东转转西转转。就有个男生追她,姓赵,广东人,化工系的,学皮革制造,小康之家,穷的话也上不起燕京。大公主一直是没开窍的,和姓赵的在一起开窍了,没多久两个人就在香山同居。家里议论大公主神经病,这事最后也是由她,只是同居坏名声,后来就让他们结婚了。

婚礼过后,大公主就和新郎到南方度蜜月,而后就去了广东。家里的两个用人,一个男的,一个女的,都年纪轻轻,跟着去的。跟去的男用人叫小田,白白净净,学过点文化。他挑拨大公主夫妻关系。大公主跟姓赵的原本还是真有感情的,就是没脑子,居然把他告上了法院,要离婚。法院最后以感情不和判了离婚。之前大公主把存折什么的都交给了姓赵的,姓赵的也不否认,只是说现在他还不出来。大公主带走了几万元钱,就这么不了了之了。

大概前后也就半年多的时间,大公主就又从广东回来了。大公主整天关在房间里,后来不知什么时候抽上了烟。大公主一直有烟瘾,每天早上都去和娘要香烟。娘死的第二天早上,她还没弄明白这事,娘脸上已盖着大白手绢了,她还对着说,给我香烟!我姐就训她:这时候知道要娘了——你娘已经不在了!她大概这时才明白怎么回事,真的哭起来。我母亲从里间出来,推开我姐,给她两支烟,安慰她说,你没有娘了,以后你跟我们一起过。

后来她就更疯了。没过多久,大公主被查出得了乳腺癌,已经没救了,最后就是疼死过去的。

亲爱的哥der

我哥杨宪益比我大五岁。他的出生不单对我们这一房,对整个杨家,都是不得了的大事。父亲是长子,他是长房长孙嘛,就跟太子似的。

父亲去世得早,家里没男的,气氛是不一样的。有句话叫“生于深宫之中,长于妇人之手”,那是说皇帝,杨宪益当然不能说是“生于深宫之中”,但可以说是“长于妇人之手”。家里上上下下围着他转,一味地呵护他。养尊处优是一方面,另一方面他是没自由的,整天关在家里。二姐到北戴河去治病,娘也过去避暑,这事我们是没份的,杨宪益也不叫去,则是怕他游泳出事。他气得不得了,在家里闹,后来他出国留学前我们一家子到香山避暑,就是那次给他许的愿。

老被管,又没人玩,我倒是受益者。我姐只比他小两岁,比较严肃,不爱玩,又有自己的主意,经常不听他的,我就不同了,听话,他说什么是什么,所以他喜欢带我玩。四哥、五哥来和他玩,我也跟在后面。有次他们来,问我会不会用英语叫我哥。他们都在上中学,又都在外国人的学校,我还没上学,当然不会。他们就教我,要我喊杨宪益dear brother,我不会。他们说,那就中西合璧,叫“dear哥”吧,我怎么也发不出dear的音来,一说就说成der,他们笑得不行。后来要捉弄我,说,干脆你就喊“哥der”。北方话里是常有儿化音的,这发音和“咯噔”很像。他们觉着这么叫好玩得不得了,我哥也觉得有趣,后来我当真经常就这么叫了。写信给杨宪益,抬头也会写“亲爱的哥der”,就为这么写好玩儿。他过90岁生日,我给他的生日贺卡上也是这么写的。

“吾姐”和罗沛霖

我姐姐杨敏如比杨宪益小两岁,比我大三岁,按我们这一房的排行,行五,我在家里叫她“五姐”。后来我开玩笑,在信里谐音称她“吾姐”。她和我是亲姐妹。

我姐性子急,好胜心强,比我自信多了。她喜欢读书,中西、燕京一直念下去,成绩比我好,所以母亲一直认定她和我哥是读书的料。我贪玩,母亲总说,比不了你哥哥,学学你五姐呀!

说我姐就不能不说姐夫罗沛霖。他们是1934年在香山熊希龄的别墅梯云山庄认识的——就是我哥出国前母亲领我们三兄妹去避暑那次。

罗沛霖是我七叔的儿子五哥杨占武在南开的同学,正放暑假嘛,五哥就带他到梯云山庄来找我们玩。那是头一次见到罗沛霖,他长得很帅,特别聪明,17岁就考上上海交大,喜欢音乐,能唱男高音,会吹长笛,小提琴也会拉一点,但是容易害羞,动不动就脸红,不大说话。我觉得他是喜欢上我姐了,就跑母亲跟前说,罗沛霖喜欢我姐,我姐也喜欢他。我姐那时18岁。母亲是愿意的,门当户对嘛。

没想到他母亲反对。他们打听过了,知道我姐是姨太太生的。但是罗沛霖是真的爱上我姐了,家里根本拦不住。他们一直通过书信谈恋爱,到1941年在重庆结婚。

我姐在燕京念研究生时,罗沛霖来的信会寄到家里。母亲就拆开看,还让我念给她听。有次是用银色的墨水写在蓝色的信笺上。母亲凑到灯下看也看不清,还说,这个小罗沛霖,墨水淡成这样,让我怎么看?母亲让我念,我不敢不念。信上有几句我还记得,大概是写我姐到车站送他:“时间一分钟一分钟地过去,你一点一点地离我远了……”母亲一边听,一边要点评:“‘一分钟一分钟’——还要数哩?新鲜!”我姐放假回来,我就背几句给她听,她听了又急又气,但这事她不敢跟母亲急。