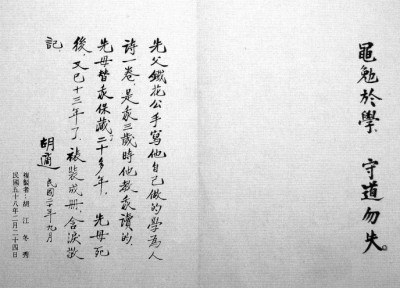

《学为人诗》卷后胡适的亲笔题记

1995年6月,笔者应邀赴台出席“苏雪林九秩晋五华诞暨学术研讨会”。会后,我去拜谒苏雪林先生,与先生进行了轻松而难忘的交流。回辞别时,先生要我同她到书房,说要送我她的著作。我在她书房的书架上仔细寻找,其中有一本极小、极薄、册页式的彩色袖珍掌中书——《学为人诗》,是夹在先生1974年光启社出版的《读与写》一书中的,我第一次见到这种别致玲珑小巧的异型本书,久久摩挲展读,不忍放下。先生看我这么喜欢,说道:你喜欢,就送给你吧。

这本袖珍小书,是胡适幼年的认字读本,封面左上楷书四字“学为人诗”,右下红底墨书四字“胡嗣穈读”,为胡适父亲铁花公手泽。

母子共同的识字教材

胡适父亲胡传(1841-1895),字铁花,号钝夫。《学为人诗》为胡传撰著并工楷书写的一本四言韵文小书,是用来教授胡适开蒙认字,也是胡传对儿子从小开始道德教化与“幼承庭训”的启蒙读本。

48岁的胡传娶了目不识丁的17岁的冯顺弟后,他就教妻子认字,希望妻子日后能粗通文墨,读通家书。结婚第二年冯顺弟怀孕后,胡传一边教妻子读书,一边也在对腹中尚未出生的胡适实行胎教。等到胡适两三岁时,胡传特别撰写了《学为人诗》,教母子俩一道念书认字,可以说这本小册子是母子俩共同的识字教材。

《学为人诗》全书共80句,320言,因是四言韵文,抑扬顿挫,朗朗上口,适合背诵。开头八句,即开宗明义简明地揭示这本小书的主旨——如何立身处世,如何做人:

为人之道,在率其性。子臣弟友,循理之正。谨乎庸言,勉乎庸行。以学为人,以期作圣。

胡适是胡传与第三任妻子冯顺弟所生。胡传的前两任妻子,第一任冯氏结婚后不久,死于“洪杨兵乱”,未留子嗣;第二任曹氏生了三个儿子、三个女儿后,不幸病亡。正值盛年的胡传,因为家贫,加上孩子多,自己又有志远游,故久未续娶。直到光绪十五年(1889),仕途稍顺,48岁的胡传才利用探亲假期,娶了冯顺弟。

婚后不久,胡传就把新婚妻子接到上海自己的任上居住。“她脱离了大家庭的痛苦,我父又很爱她,每日在百忙中教她认字读书,这几年的生活是很快乐的”。据《胡适年谱》:胡适1891年生于上海大东门外,其时胡传的官职是淞沪厘卡总巡。

胡传老来得子,自然很高兴,他给这个“老汉儿子”起名“嗣穈”,是寄予厚望的。“嗣穈”的“穈”,取自《诗经·大雅·生民》“诞降嘉种,维穈维芑”。胡传用《诗经》中苍天给生民降下嘉谷,惠及百姓,以此来寓意自己的儿子也是个好苗子。

胡适两岁时,胡传被调往台湾,胡未携带妻子去赴任。一年后(1893),胡适与二哥嗣秬、三哥嗣秠随母到台湾,初住台南。是年底,胡传官授台东知州,全家迁往台东。1894年,还在咿呀学语的胡适就在父亲怀中认字。

儒家人伦观与程朱理学精髓

可惜台东这一段温馨的家庭生活,因中日甲午之战结束了。1895年初,胡适随母离台返回上海,过罢正月十五,与母亲动身回绩溪上庄,入四叔胡介如的家塾读书。由于胡适年纪太小,还不到四岁,不算“破蒙”,加之又已经认得近千字了,故胡适入塾时,未读童蒙读物,而是读他父亲留给他的一本四言韵文《学为人诗》。

这本认字启蒙小书,对胡适幼年时勤勉刻苦求知,长大后进入社会、为人处世乃至后来的学问研究,影响都极其深远。何以这样说?看《学为人诗》最后十几句的总结,就能理解胡传为什么会那么煞费苦心地从小就对儿子进行道德与人格塑造:

古之学者,察于人伦。因亲及亲,九族克敦,因爱推爱,万物同仁。经籍所载,师儒所述。为人之道,非有他术。穷理致知,返躬践实。黾勉于学,守道勿失。

《学为人诗》从头至尾都体现儒家人伦观与程朱理学的精髓,表达了胡传作为一位“理学”信徒,希望通过认字教育,把胡适培养成像二程与朱熹那样的人,后来胡适自己也承认:我从父亲那里继承了“一点程朱理学的遗风”。可以说,这本《学为人诗》的小书,影响了胡适的一生。

1895年7月,胡适离开父亲才半年时间,胡传就病逝于厦门。临终前,他给爱妻冯顺弟留下“穈儿天资聪明,要努力读书上进”的13字遗嘱。《学为人诗》被冯顺弟视为传家宝而一直精心珍藏了20多年,去世前又亲手交给儿子保存。胡适在母亲过世13年后(1931年),又将其裱褙成册页,以资永远纪念。胡适在这本小书的卷后有一段跋:

先父铁花公手写他自己做的学为人诗一卷,是我三岁时他教我读的,先母替我保藏二十多年。先母死后,又已十三年了。裱装成册,含泪敬记。 胡适 民国二十年九月

1969年2月24日,为胡适逝世七周年忌日,胡适妻子江冬秀将《学为人诗》复制印刷为册页式袖珍小书,赠予与胡适相处过的一些至亲好友,以示纪念。苏雪林先生的这一本,就是那年专程由台南赴台北福州街26号胡适故居祭奠时,师母江冬秀赠予她的。 (摘自 11月23日《中华读书报》)