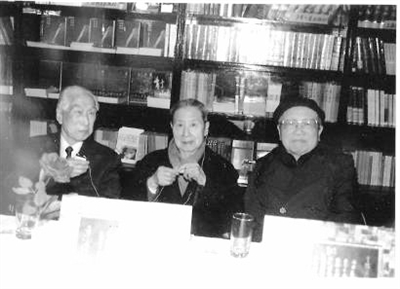

左起:柯灵、施蛰存和王辛笛

外公森玉老人(1881-1971)并没有留下多少他所擅长的文物鉴定文字。现存的六篇论文《〈郁孤台帖〉和〈凤墅帖〉》《〈蜀石经〉和〈北宋二体石经〉》《〈宝晋斋帖〉考》、《兰亭续帖》《西汉石刻文字初探》《〈兰亭序〉真伪的我见》等,都是上世纪60年代前半期所撰,那时他已80高龄。

“徐二爷鉴定”的牌子

外公一生大半是以实地考察古迹、当场鉴定版本目录金石碑帖书画为主,与友人则以即兴交谈、书信往来居多。据说,当年琉璃厂的文物只要挂出“徐二爷鉴定”的牌子,立刻就有人买下,当然,后来也有假冒的事情发生。

台北故宫博物院庄严先生曾回忆,抗战期间在贵州安顺守护故宫珍贵文物时,外公曾有过多次关于鉴定、保护文物的漫谈,他都做了记录,可惜战乱中笔记本丢失,也就没能留下外公的经验之谈,甚为可惜。

梅兰芳大师的秘书许姬传先生也曾记载“徐森老”从观察王国维先生著述研究“博专细”的方式,告知做学问写文章的秘诀,多少年后我读之依然受用。但外公自己却绝少著书立说。这些年来,上海博物馆柳向春博士尽心尽力到处搜集外公的相关论文、讲话、为他人所作序跋、书信等第一手史料,终于辑录整理成书,实属不易。

“徐森玉学问好”

我对外公学术领域的专业知识知之甚少,常有无法企及之感。这次有幸帮忙校对全书,也是一次难得的学习机会,长了不少知识。我发现书信一辑占全书的37%,其中我最感兴趣的还是家信,重读外公写给我妈妈的信,看他为妈妈欲赴欧洲与爸爸一起留学而思考了一夜,列出七条建议,仍为之感动,也倍感亲切。家信中发现有一通提到施蛰存先生(1905-2003),也让我想起一些往事。

1978年我考入华东师范大学,曾旁听过施蛰存先生给77级学生上课,之后又随研究生同学一起去施先生家问学,对施先生的淹博学识印象深刻,尤其他在逆境中仍然坚持研究学问,更是从精神上引领着我们学生。上世纪八九十年代至本世纪初,我有时会去看望施蛰存先生。一次,他与我提及抗战期间,外公曾到长汀,和他在那边碰到。当时我记下施先生具体的回忆是:

抗战时期徐森玉从重庆飞到福建,在长汀厦门大学和我住过一阵。当时重庆飞上海的路线到江西中断,只好飞福建,然后走公路,经浙江杭州才能回上海,有不少朋友,我都是送他们走这条路线,我自己也是这样回上海的。

他对外公的印象是——“徐森玉学问好,研究古文献。”

外公评价“颇有大谢风趣”

与施先生回忆外公是从重庆飞福建略有不同,实际情况可能是倒过来,外公从上海出发,经浙赣闽,最后从福建再赴重庆。1945年开始,外公的家信写得含蓄,对收信人的称呼、写信人署名往往用代称,所谈之事也多用暗语。

施先生“写示《武夷诗》三十首”,外公评价“颇有大谢风趣”,大谢是谢灵运,擅写山水诗,此语颇见外公于旧体诗的鉴赏趣味。据《施蛰存先生编年事录》记录,1941年5月下旬,施先生由永安出发前往武夷山旅游,独行山里十天。又在1942年元宵节,为编定誊录所作诗《武夷行卷》(一卷)题序:

既归永安,又仆仆来汀州;逾月,始得展席定居,迺发箧出宿藁,时一润色之;至岁阑,遂写定为卅五首,曰《武夷行卷》,录以诧亲戚故旧暌违既久且远者。

此时已至1945年,大约施先生从中特地抄录了三十首自己较为满意的诗作送给外公。施先生《北山楼诗》选有吟咏武夷山水的诗二十余首,第一首即拟人化颇带风趣的《入武夷先见玉女峰髫秀无伦》:

开门临白水,对镜贴黄花。独宿清溪畔,娉婷惜鬓华。年年三月半,日日夕阳斜。莫逐行云去,行云未有涯。

此信又写了长汀风物景象,特别提到“城西有苍玉洞,宋人题名刻石数十段,近年为修工者损坏多处”。略早在1942年秋间,浦江清先生返回西南联大时,途经长汀,由施先生陪同参观苍玉洞,皆可见当年学者对祖国文化遗迹的重视。

“你家的栗子粉蛋糕极好!”

外公信中反映了他逗留长汀与施先生交游,还提到施先生“甚念馨迪不置”。馨迪(1912-2004)是父亲的本名,看来父亲与施先生此前已相识,也许是他俩都写现代诗,而施先生与戴望舒先生是好友,父亲又曾在戴望舒编的《新诗》上发表诗作。

我只知道他俩在四十年代后期有来往。施先生也曾谈起那时他到中南新邨我家做客,还记得“你家的栗子粉蛋糕极好!极好!”当时施先生和几位友人在我家聚会,父亲赠送了刚出版的诗集《手掌集》,封面是英国版画家裘屈罗·赫米斯的作品——手掌上的一朵花,而父亲不取作者所起的《花》之名,而是看重与自己诗作相应的“手掌”之意。

但直到50年后,在亚洲华文作家文艺基金会访问团授予上海文坛三老作家施蛰存、柯灵、王辛笛敬老奖时,父亲和施先生才再次见面。 (摘自12月20日《文汇报》)