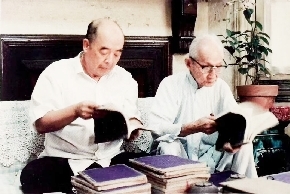

王贵忱(左)与古文字学家商承祚

很多人都觉得,王贵忱是一位当代的奇人,一个“魁奇之士”。他出身草根,小学没毕业就随四野南下广东,就地脱下军装,在岭南这个自成一脉之地一头扎进“旧学”世界中,自学成才。

收藏界流传着“北有王世襄,南有王贵忱”的说法。他自己则说,他是“文化遗民”,这辈子就是会读书会“玩”。10月26日,95岁的王贵忱去世了。

“奇货可居”

新中国刚成立,仗打完了,转业方向尚不明朗,王贵忱常在琢磨,自己搞点什么好?就在这时,他偶然在广州文德路一家古籍书店读到了明末清初“岭南三大家”之一屈大均的《广东新语》。这是一本关于广东的百科全书,让王贵忱几乎看痴了。

1953年王贵忱回东北探亲途中,在天津劝业场一家读者稀少的古籍书店里捧读一套鲜为人知的正德刻本《东莱博议》,引起了一位花甲老者的注意,他就是天津的大实业家、文物鉴藏家周叔弢。周叔弢当时是天津市副市长,80年代后还曾担任全国政协副主席。他毕生收藏了四万余册古籍,1952年开始分批捐给国家。

周叔弢问了王贵忱几个问题,发现他古文底子比较扎实,又虚心好学,当即邀请他去家里做客。不久,王贵忱正式磕头,拜周叔弢为师。周叔弢指点他,收藏古籍不要搞宋元版,那花费太高,而要立足本地,以收藏明清版本为主攻方向,特别是清代的,可以多留意嘉庆道光年间的文人别集,如龚自珍、钱大昕等。这番话,王贵忱牢记于心。他就此将收藏和研究主要集中在明清年间,龚自珍的书从第一本到最后一本他全部都有,其中不乏珍本。

在周叔弢建议下,当时担任汕头交通银行经理的他开始研究货币史和钱币学。他买不起昂贵的古钱币,但关于钱币学的古籍书统统不放过,成为了当代收藏钱币文献最多的人之一。

收藏之路是艰难的,囊中羞涩是常态,底蕴不足也是大障碍。一方面,他苦钻古籍版本,鉴赏能力提高很快;另一方面,他逐渐弄清了集中在京津沪的全国顶级古籍卖家,和他们成为朋友,保持着密切联系。他给古文字大家、中山大学教授商承祚等写信,请教钱币学、文献学方面的问题,由此结识了一大批岭南大学者。其中,商承祚、容庚、吴三立、黄文宽被他称为“四大朋友”。

他将自己的家命名为“可居室”,取自《吕氏春秋》中的“奇货可居”,既指收藏,也含有自嘲。他的第一个“可居室”在广州德政路,只有五六平方米,既是卧室,也是书房。第二个“可居室”还要更小。

《水浒叶子》

虽然很多藏品在政治运动中散失了,但一件珍贵异常的藏品却完好地保存了下来,这就是《水浒叶子》。

《水浒叶子》作者陈洪绶是明末清初画家,因喜爱画莲,自号“老莲”。他将《水浒》中的梁山好汉座次与明中期一种名为“马吊牌”的纸牌游戏(40张一套)巧妙搭配,画了40位梁山泊好汉,栩栩如生,线条转折和变化很受画界称道,被视为中国版画史上一绝。

《水浒叶子》在流传过程中沿袭翻造,鲜有精品,一向有“无善本”之说。郑振铎购得一本单刻本,原以为是明朝原刊本,收入自己所编《中国版画史图录》。后来郑振铎得到原属潘景郑的版本(由刻工黄肇初雕刻,也称为“肇初本”)后,认为潘本才是正宗,在《中国版画史图录》再版时就用潘本替换了原来版本。

60年代初,王贵忱偶然听说广东顺德县园林局一位叫罗列的干部收藏有一本《水浒叶子》,为同乡严邦英的故物,急忙跑去鉴赏。书破破烂烂,却让他眼前一亮。

这本书是白鹿纸,刻印精美,共20页40幅图,其中一页书口处有“徽州黄君蒨刻”六字。据王贵忱考证,黄君蒨是徽派版画的佼佼者,从他的身世中可以推知这本书的刻印年份。王贵忱将这本书与影印的“肇初本”比较后发现,“君蒨本”刻得精妙入微,“肇初本”则比较粗率,且有省笔,由此认定“君蒨本”才是明朝天启年间的初刻本。他用明清名人信札从罗列那里换来了这本《水浒叶子》,并请装裱名家卢达文将之精心修补好了。

改革开放后,因懂古文献版本的名声在外,王贵忱被调到广东省中山图书馆担任副馆长。

1978年,他趁一次进京的机会,带着《水浒叶子》去当时尚在文津街的北京图书馆拜访了善本特藏部主任李致忠。李致忠“展卷翻阅,为之一惊”,忙让人从库中调出珍藏的郑振铎所捐献版本,两相对读,发现王贵忱带来的版本才是原刊本,大为赞叹。

王贵忱又带着书去见了李一氓。李一氓曾任中联部常务副部长,是党内知名的中国古籍文献专家(1982年担任了国务院古籍整理出版规划小组组长)。王贵忱和李一氓相识已久,在他眼里,李一氓首先是一位文化人、“老玩家”,然后才是老革命、老领导,人特别有风度,富于浪漫气质,热爱中国文化艺术。他们两人常常换书,“交往在玩上”。

李一氓见到《水浒叶子》后爱不释手,王贵忱把书送给了他,只提了一个条件:要尽快出版。李一氓一口答应。很快,由上海美术出版社出了三种版本。第一种是织锦封面,共80本,作为送给外国元首的礼物,李一氓和王贵忱也各得了一本。第二种是蓝绸封面,共200本。第三种是普及版,一元一本,很快售罄。

晚年,李一氓将《水浒叶子》捐献给了家乡四川图书馆。

“文史界陈景润”

1983年,王贵忱调任广东省博物馆副馆长。1986年,他接到了新的任务:担任广州市地方志编纂委员会副主任,组建班子,修地方志。他首先推荐了广东著名的《家庭》杂志副总编辑叶章永来当地方志编纂委员会办公室副主任。

叶章永觉得,王贵忱生活在文史世界,而不是世俗世界中。单位有个年轻人说,“王老是我们地方志的陈景润”,叶章永说:“可以扩大一下范围,他是我们文史界的陈景润。”

三年后,广州市志工作逐渐顺利推进,王贵忱却打了三次报告,坚决要求回到广东省博物馆。他说,自己喜欢传统文化事业,想多一些时间搞学问,不想在官场上花功夫。

他在担任广东省博物馆副馆长期间再没有收藏过东西,因为有不成文的规定:搞鉴定的人不参与市场交易,瓜田李下要避嫌。

80年代李一氓担任国务院古籍整理出版规划领导小组组长后,知道王贵忱多年来一直在研究屈大均,而且收藏有屈大均多种古籍,就将整理屈大均作品的项目交给了他。王贵忱主编的《屈大均全集》历时13年出版,光搜集资料就花了两年多。他觉得书的质量不够好,因为当时整个学术界水平还比较低,自己本身也有一些问题,但是,他在这个过程中成了一个“搜集、整理、研究禁毁书的专家”,算是为广东做了一些事。他把稿费用来买书送人。《屈大均全集》太重,陶斯亮去他家时他把书款给她,托她回京后买两套,一套给她自己,一套代送给胡耀邦夫人李昭。

“两江总督”

王贵忱称自己是“小玩家,任性”。他1954年花30元买到了清代学者陆陇其批校明嘉靖刻本《周易程朱传义》上部,后来发现中山图书馆有该书下部,便无偿捐赠。他还捐赠了张之洞的94件真迹,使之有机会变成研究成果。

他自称书运、书缘极好。一般好书他会买两到三本,一本藏,一本看。他的书都保存得很干净,包装小心,轻拿轻放,阅时从不折叠,细心翻页,凡有破损必定修好。如果有人向他借书翻折了书页,他不会批评,但书也不再要了,直接送给对方。

2007年,王贵忱搬迁新居,有了第六间“可居室”。新居位于30层,约20平方米,有一个120度拐角的大窗户,远眺可见二沙岛和珠江、小珠江,他自称“两江总督”。

2012年,传记作者宋晓琪开始访问王贵忱。85岁的王贵忱大多时候总是不动声色,但一讲到早期往事就会沉浸其中。他提到,80年代时他每次进京都爱去李可染府上。李可染坐着拉京胡,他的夫人邹佩珠站在一边唱花脸,王贵忱站在另一边唱老生,三人都乐在其中。王贵忱说,知识分子不应该不懂京戏和昆曲,那是有特殊魅力的。他最喜欢《锁麟囊》,听一次哭一次,而且是号啕大哭。

他收藏了一辈子,换回多张捐赠后的收条。他曾说,真正会玩的人,不会过于算计,也不会好古私藏。1990年,他将收藏的363件南粤陶瓦全部捐赠给广东省博物馆。1999年,他把600多册古钱币文献资料捐给了中国钱币博物馆。广州图书馆九楼的广州人文馆里有个“王贵忱可居室藏书”专区,收藏着他2011年捐赠的807册古籍文献。 (摘自《中国新闻周刊》2022年第45期)