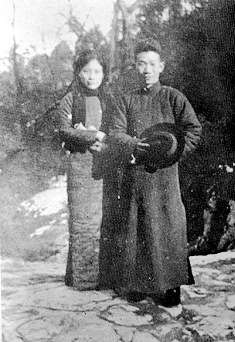

均着长袍的郁达夫、王映霞

(摘自《谁是那个弱女子:郁达夫的爱恨离愁》,上海人民出版社2022年10月出版)

1933年春,郁达夫和王映霞移居到杭州。有一次,郁达夫应邀在浙江省图书馆做演讲。郁达夫走上讲台,看了一看听众,说:“今天诸位恐怕有许多是要来‘瞻仰’我的‘丰采’的。可是你们见了我这副‘尊容’,就不免大大失望了。”

郁达夫对自己的“丰采”相当不满意,一直耿耿于怀。1924年1月,他在给郭沫若和成仿吾的信中说:“我偶尔把头抬起,向桌子上摆着的一面蛋型镜子一照,只见镜子里映出了一个瘦黄奇丑的面型,和倒覆在额上的许多三寸余长,乱蓬蓬的黑发来。”

郁达夫文采风流,但以外貌而言,他和翩翩才子的形象似乎不沾边,和他早期清新的文字也差之甚远。身材和形貌的平凡也成为长期笼罩在他和王映霞看起来人人艳羡美满婚姻上的阴影。

郁达夫笔下的郁达夫

郁达夫的作品有一个众所周知的特色,那就是半自传性的题材和手法。郁达夫早期的许多作品的主人公都有他自己的影子。

早在1931年6月10日匡亚明在《读书月刊》发表《郁达夫印象记》时,就直接引用了郁达夫在其小说《茫茫夜》中主人公的外貌描写,然后说:“这是他在《茫茫夜》里为他自己写得肖像。当我每次翻阅他的全集或忆念及他的时候,这副肖像便幻现在我的面前。”因此,从郁达夫笔下的郁达夫来看,人们不仅可以管窥真实的郁达夫的“尊容”,而且可以体会他对自己外在的不满进而产生内心的自卑和敏感。

比如早期作品《银灰色的死》中的主人公在深冬的雪夜冻死了,日本警厅发布的公告记载:死者“年龄约可二十四五之男子一名,身长五尺五寸,貌瘦,色枯黄,颧骨颇高,发长数寸,乱披额上”。高颧骨,清瘦,身高五尺五寸,这正是郁达夫活生生的面容和身材;而面色枯黄,则因为郁达夫自小身体瘦弱,加之受肺病、黄疸病等其他病痛的折磨,所以愈发显得面色憔悴。

郁达夫在《南迁》中同样描述了自己的外貌。“一个是二十四五的青年,身体也有五尺五寸多高,我们一见就能知道他是中国人,因为他那清瘦的面貌,和纤长的身材,是在日本人中间寻不出来的。他穿着一套藤青色的哔叽的大学制服,头发约有一寸多深,因为蓬蓬直立在他那短短的脸面的上头,所以反映出一层忧郁的形容在他面上。”当然郁达夫不会忘记他的高颧骨。在幽暗的灯光底下,看到的是“他那瘦骨棱棱的脸上的两点”。

王映霞笔下的郁达夫

王映霞1926年暑假毕业于浙江省立女子师范学校,后到温州第十中学附小任教。1927年1月,由于北伐期间地方动荡,她随同乡孙百刚夫妇离开温州来到上海,和他们一起租住马浪路(今马当路)的尚贤坊。1月14日,王映霞第一次见到了郁达夫。

王映霞自己回忆说,那天“从楼梯口从楼梯上突然传来了几声标准的杭州口音,随声喊着‘百刚’,这就令我这个杭州人格外地注意起来。等到这一位来访者出现在我们的房门口时,孙先生一面招呼,一面给孙师母和我介绍见面。彼此坐定后,我就和平时一样,去后面倒了一杯茶出来,先递给了孙先生,然后再由孙先生递给了这位来客。刹那间想起刚才孙先生给我介绍的,是个好熟悉的姓名啊。这样一转念,我倒自然而然地在注意起他们谈话的内容来了。从什么稿子。什么书店的这些词句里,我又忽然回忆到在学生时代,曾看过一本小说名叫《沉沦》的,这一本书的作者,似乎就是刚才孙先生给我介绍的郁……达……夫。”

得知是著名的郁达夫后,王映霞观察到,“他身材并不高大,乍看有一些潇洒的风度。一件灰色布面的羊皮袍子,衬上了一双白丝袜和黑直贡呢鞋子。从留得较长而略向后倒的头发看上去,大约总也因为过分的忙碌而有好久未剪了。他前额开阔,配上一副细小眼睛,颧骨以下,显得格外瘦削。我很快地打量了这一番之后,便又留心着他们的谈话,才听出他是孙先生在日本读书时的浙江同学,新从广州来上海的。”在王映霞的眼中,郁达夫的相貌是完全不能和他的小说相比的;或者不客气地说,郁达夫的相貌和他的小说是有很大反差的。

因为对王映霞惊为天人,郁达夫即刻堕入了情网,当时便用了老套路。“我觉得从前什么地方见过王小姐似的,一时想不起来了。”郁达夫似乎有点紧张,额头冒着青筋说。

郁达夫自己心里其实很明白,他为自己的相貌自卑,在溢彩流光的王映霞面前更加患得患失。在和王映霞认识一两个月后,郁达夫在给王映霞的信中彻底坦白了自己这种矛盾痛苦的内心世界。他甚至想结束这段感情,这也可能是他的策略。他分析了三个原因,而其中的第二个原因,郁达夫说得非常直白,“我自己的丰采不扬——这是我平生最大的恨事——不能引起你内部的燃烧。”

以上是王映霞根据自己的记忆多年后记录的,也许文字有偏差;不过,郁达夫对自己相貌不扬的耿耿于怀,的确是郁达夫的内伤和至深的遗憾。