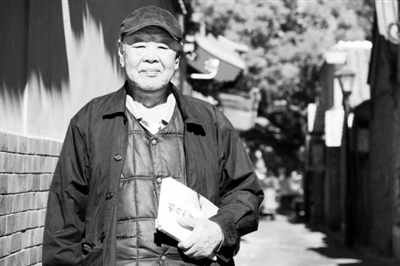

家住北京东四二条胡同的郑毅(见图),在这里生活了近半个世纪。他时常骑着自行车走街串巷寻访历史,胡同里一砖一瓦、一草一木、一人一事,他都如数家珍,仿佛一本胡同“活字典”。

见证钟鼓楼大修

上世纪80年代,郑毅在鼓楼中学担任党支部副书记、副校长。当时,学校与国家文物事业管理局联合试办“文物高中班”,定向培养保护、修复、临拓、讲解文物等方面的人才。

“文物高中班”名师汇聚。书法家刘炳森、傅家宝教书法,故宫博物院专家单国强教绘画史,工程师李竹君、齐英涛教古建筑,故宫博物院专家杜乃松教青铜器史,还有中国历史博物馆专家李知宴教陶瓷史……郑毅不时与这些专家接触,逐渐对文物保护萌生了兴趣。

钟鼓楼始建于至元九年(1272年),是元、明、清三代的报时中心,它们历经数百年风风雨雨,到上世纪80年代已伤痕累累。1983年,北京市政府决定修缮钟鼓楼。这是新中国成立后,钟鼓楼的首次大修。当时,郑毅从鼓楼中学被借调到东城区政府工作,而钟鼓楼修缮后由东城区政府接管。于是,他作为东城区政府的代表,主动请缨,担任北京市钟鼓楼修缮办公室的副主任。

接触工作后,郑毅才发现,擎檐柱、七架梁、望板椽飞……这些古建方面的专业术语,他几乎一无所知。郑毅骑自行车跑遍了京城的图书馆、档案馆,恶补与钟鼓楼相关的历史知识。

1985年1月26日,经北京市东城区人民政府编制委员会批准,同意成立“北京钟鼓楼文物保管所”,郑毅被任命为所长。他花了将近20年时间搜集整理资料,在2009年出版了《钟鼓楼》一书。

手写200多万字梳理胡同史

1999年,郑毅从北京钟鼓楼文物保管所退休。但他选择继续发挥余热。当时,正逢东城区地方志项目启动。郑毅被调到东城区地方志办公室,负责编写东城区历史文物的相关内容。关于东四的历史,他从胡同写起。

东四地区的胡同,距今均有750年历史。为梳理其中的历史演变,郑毅一头扎进图书馆卷帙浩繁的史料中,一页一页翻,一条一条梳理。但在梳理过程中,郑毅发现,如今北京胡同里的院落,很多都是以门牌号命名的。而这些门牌号时间久了,几经变更,往往与历史资料记载的位置和来源,大相径庭。

例如,东四八条胡同,在元大都时期就已经出现,但名称不详。明朝后,由于胡同中建有正觉寺,因此得名正觉寺胡同。清朝以后,改称八条胡同,并沿用至今。除了正觉寺,东四八条还曾有一座承恩寺。有书上记载,东四八条原25号是承恩寺旧址,也有书上说是正觉寺旧址。一处院落,怎么会是两处寺庙?郑毅骑车直奔东四八条,却发现原25号院落的庙宇已荡然无存。接着,他又挨家挨户对周边居民进行采访。几番打听,郑毅才在几位老街坊的回忆下,考证清楚:东四八条原25号是正觉寺,如今为八条53号;承恩寺为东四八条原49号,现在是八条101号。

东四地区商业繁荣,自元朝以来,历代有很多名人在此居住。譬如,福康安将军、段祺瑞、茅盾、叶圣陶等,数不胜数。郑毅把这些名人事迹,一条条编写成“顺口溜”:“乾隆内侄福康安,二条封第在西边”“育芳胡同将军府,乾隆名将班第住”“铁营胡同徐世昌,反袁称帝即还乡”……20多年来,在不断走访、反复考证下,郑毅手写了200多万字手稿,整理编写了《东四胡同里的故事》《日下传闻录·东四故事》《东四·历史文化街区的记忆》等书稿。

2022年3月,《首都功能核心区传统地名保护名录(街巷胡同 第一批)》由北京市历史文化名城保护委员会办公室正式公布,包括砖塔胡同、史家胡同、杨梅竹斜街、百花深处等598处。其中,有16处胡同是郑毅用手稿形式说明的。

一砖一瓦总关情

2018年5月19日,东四街道社区进行周末卫生大扫除。郑毅被分配到东四二条15号院。这个院落,原来是协办大学士、吏部尚书、一等嘉勇公福康安贝子府的中院。福康安是电视剧《还珠格格》中尔康的原型。

1978年,中国人民银行为了改善职工的住宿问题,将贝子府的广亮大门及前院平房拆除,建起了一座五层住宅楼,只留下后院的两处平房。郑毅一进门,就对各个角落格外留心。不经意间,在一堆废弃的杂物中,他发现了几块旧木料。直觉告诉他,“这些不是一般废弃的旧木料,很可能是在拆除福康安贝子府一部分老房子盖宿舍楼时,遗留下的木构件”。

后来,古建专家鉴定说,“这四块木料是非常高级的木构件,王府里才能放,而且它的材质是金丝楠木。”当时,正值东四胡同博物馆筹建。郑毅就把这组金丝楠木满彩荷叶墩和角背,捐给了博物馆,后来成为镇馆之宝。

郑毅还和胡同文化志愿者聂忠民等人,在班大人胡同发现被尘封百年的“继识一女士纪念碑”。让中国开办私立小学校历史的先河者——继识一的故事,渐渐地被人们所熟知。郑毅笑着说,“在胡同里生活久了,就能练就一双识别文物的‘火眼金睛’。” (摘自12月6日《北京日报》)