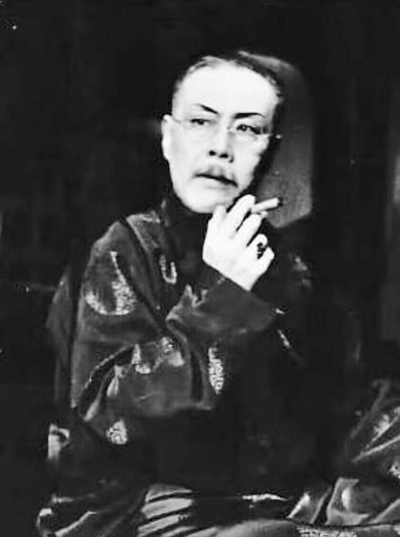

郑榕在《茶馆》中演常四爷

郑榕在《雷雨》中演周朴园

12月24日,著名表演艺术家、北京人艺艺委会顾问郑榕逝世,享年98岁。

郑榕,1924年生。他1942年考入国立艺术专科学校西画系,1943年开始从事话剧工作。1950年,郑榕加入北京人民艺术剧院。1953年,他通过话剧《龙须沟》中赵老头一角奠定了现实主义创作道路,先后在北京人艺的舞台上塑造了众多脍炙人口的人物形象。特别是在北京人艺保留剧目《茶馆》和《雷雨》中饰演的常四爷和周朴园形象,堪称话剧舞台上的经典人物。

“正派、正直、德艺双馨”

这些年,采访过很多人艺人,大家对郑榕最多的评价都是众口一词的“正派、正直、德艺双馨”。郑榕也是北京人艺公认的在艺术创作中最勤奋、最刻苦的演员。他能从1958年到1992年的34年中不停地对《茶馆》中扮演的常四爷进行反复研究,以求达到老舍先生“你们要把《茶馆》的文化演出来”的要求。而对他自己从1954年开始扮演的《雷雨》中的周朴园角色,则用了近五十年时间不断研究和总结。

2005年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年时,正是因为郑榕的建议,观众们才能有机会看到话剧《屠夫》被再次搬上舞台,才能有幸看到坐在轮椅上的他和朱旭老师精彩的同台表演。郑榕当年曾在战争硝烟中只身跑到重庆渣滓洞,看到老百姓因战争的灾难流离失所的悲惨情景,还从集中营捡到一位烈士的日记一直珍藏,因此对和平有着极深刻的理解。

2012年,北京人艺建院60周年排演院庆大戏《甲子园》。郑榕在剧中饰演一位老将军。排练期间全剧组一起去香山老年公寓体验生活,他第一次去时觉得在场人太多,“大张旗鼓,挖不出真实情感”,所以又特意通过老同事找到95岁的老红军王定烈,私下听他讲自己的遭遇,参军打仗、战友牺牲,体会他的感情。

郑榕在剧中还特意借鉴了老红军的一个动作,“把红五星军帽戴上,做个扛枪似的动作,然后行礼,这么看人”,当时郑老一边说,还一边把手遮在眼前,翻手背做动作,把现场记者都逗乐了。

《甲子园》演出后,郑榕在接受采访时说:“演戏得找心里的感觉。现在的话剧太忽略‘人’了。话剧要反映现实生活,不能跟现实隔离。创新要在继承传统的基础上。”

郑榕在舞台实践不断丰富的同时,还写了不少表演方面的研究论文,如《〈茶馆〉的艺术感染力》《焦菊隐导演艺术点滴》等。上世纪七十年代末开始,他又活跃在影视银屏上,出演了《楚天风云》《谭嗣同》《两宫皇太后》《三国演义》《西游记》等影片和电视剧,把话剧表演的特长汇集于自己的影视表演之中,是德艺双馨的老一辈表演艺术家。

“特别有大家长辈的感觉”

“我对郑榕老师的印象是,他一辈子说话都特别坦诚。”北京人艺导演唐烨回忆,1999年林兆华导演重排《茶馆》时,剧院所有老艺术家都来了,“他们都说排得不容易,但没有人说好。只有郑榕老师给濮存昕老师写了一封信,信里写道,‘小濮,你的常四爷演得比我好’,他还具体写了哪些地方演得好,哪些地方还可以一起商榷。他是用这样的方式在提携晚辈,特别有大家长辈的感觉。”

2012年,北京人艺创排话剧《甲子园》时,唐烨导演和任鸣院长一起去郑榕家里请他出演。已经看过剧本的郑榕当即表示:“这个戏我演,因为这个戏里有金子般的语言。”原来,打动郑榕的是其中的一句台词——“这个房子不是我的”。“他说,现在的人总是这是我的、那是我的,哪怕不是我的都得想办法弄成我的,这个不对。文艺作品在任何时候都要告诉大家,什么是真善美。”当时,郑榕还主动提出要去养老院体验生活,除此之外什么要求都没有提。

中国艺术研究院话剧研究所所长宋宝珍评价,郑榕老师从上世纪50年代登上人艺舞台,一直到晚年,始终是兢兢业业、精益求精,不论角色是不是主演,都同样认真对待。“他晚年演《屠夫》的时候,是坐在轮椅上演出的,即便是这样,他的角色塑造仍然特别成功。”

“话剧是我生活的全部”

多年来,在北京人艺经常见到郑榕,除了舞台和排练厅,更多是在台下的观众席中。曾经身高一米八、有着魁梧身躯的他,由于多年腰疾的折磨,多年只能佝偻弯曲着身躯,甚至依靠轮椅才能行动。但即便这样,他依然坚持经常到剧场看戏,几乎人艺每部大戏首演,他都会到场,对人艺的挚爱与关心令人动容。

演出结束后,他还经常拄着拐棍或坐着轮椅,一个一个化妆间去慰问演员,毫不吝惜对他们的赞美与鼓励。有一次演出结束,已经很晚了,一位剧院的老艺术家念叨着不知道会不会有车送大家回家,而在一旁行动不便的郑榕老师第一反应却是:“我们最好别麻烦别人!”

这位始终关心中国话剧事业的老人,集自己70年的艺术实践和对中国话剧发展的思考,写下了极有影响的文章《话剧百年随想》和《三问曹禺院长》。

郑榕对舞台的热爱,对戏剧人才的支持,体现在各个方面。2019年,京剧表演艺术家张火丁在长安大戏院首度演绎梅派经典剧目《霸王别姬》,演出谢幕时,当时95岁高龄的郑榕坐着轮椅和92岁的蓝天野一起登上舞台,为张火丁和高牧坤两位主演献花,郑榕激动地说:“我一边看一边流眼泪!京剧艺术不会死!”

郑榕常自称为“人艺的一名小兵”,并说道:“我一生没做过多少事,只是经历了一些人生的风雨。我周围的人都比我成熟。我只能说,我是个幸运的人。话剧使我这一辈子生活得非常充实。话剧这个事业已经与我的生命凝结在一起了。它是我赖以安身立命之所在,是我生活的全部。” (摘自12月25日《北京晚报》 王润 李俐文)