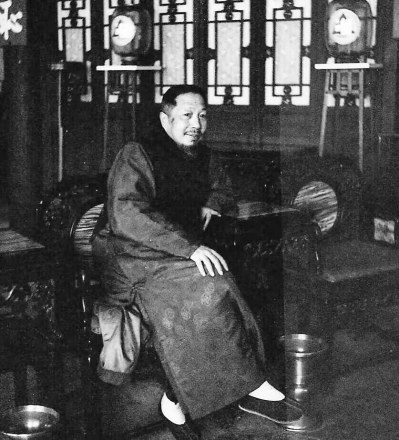

1930年代,朱启钤在赵堂子胡同的家中

1954年,北京人艺第一次排演话剧《雷雨》。导演夏淳要求饰演周朴园的郑榕了解封建遗老的生活方式,但当时已是新中国,很难再找到这样的家庭。郑榕犯难之际,有人建议他去东四八条111号朱启钤家体验生活。郑榕和同事进驻朱家,整日学习朱启钤的做派,很快便进入周朴园的角色。

朱启钤就是这样一位清朝遗老。他1872年出生于清朝世宦之家,幼年丧父,随母亲及弟、妹寄居在外祖家,从小就操持一个大家族的事务。外祖父是清代名儒,博览群书,朱启钤在其熏陶下,受过良好的私塾教育,却未走科举之路。他17岁时迎娶了清政府驻英法比参赞陈远济的侄女陈光玑,青年时期正赶上“戊戌变法”,经历了社会的巨变和西学的冲击。在他姨夫、清代军机大臣瞿鸿禨的提携下,自二十岁起,朱启钤就开始了宦途生涯。

庚子国变后,张百熙着手复建京师大学堂。在瞿鸿禨的举荐下,朱启钤任京师大学堂译学馆工程提调及监督,负责校舍工程。之后,朱启钤又受袁世凯的委派,负责天津习艺所的修建工程。当时的习艺所,是有别于旧式大牢的新式监狱。做事一丝不苟的朱启钤,在工程中事必躬亲,不仅广增经验,也由此接触到了西学。

1905年,清廷设立巡警部。朱启钤先后被任命为京师内城和外城巡警厅厅丞,创办京师警察市政。当时除治安外,交通、消防、卫生、社保、救济等都归警察管。

有着传统出身的朱启钤,是有胆识的革新派。为了治理交通,他于清末就在外城大栅栏推行单行道制。有一次,肃亲王善耆的福晋没有遵守这项规则,朱启钤毅然判罚其10银圆,“居然使肃亲王听了折服”;京城入夜一片漆黑,朱启钤主张在街上装路灯,有御史却以自家数世夜不燃灯为由,向皇帝弹劾控诉他。朱启钤丝毫不退却,照常执行。

正是因为过人的胆识和谋略,朱启钤得到了袁世凯的器重步步高升,先是出任交通总长,继而任职内务部总长。北洋政府沿袭旧制,由中央代管首都的工作。在朱启钤的推动下,京都市政公所于1914年6月成立,与京师警察厅一起负责北京的市政管理,内务总长兼任督办。

朱启钤接手管理北京市政时,已深刻意识到北京的城市功能亟待转变。改善交通是当务之急。为此,朱启钤在南池子和南长街南端的皇城墙上各开三个券门,打通了两条皇城通向东西长安街的通道;拆除天安门到中华门间废弃已久的千步廊,打通了东西长安街等。

京城百姓需要休闲的空间。朱启钤将明清两代帝王祭祀的社稷坛,改建为中央公园(今中山公园),供市民游览休憩。在修建中央公园期间,他又出面与清宫交涉,将故宫的文华殿、武英殿及新建的宝蕴楼辟为展室,陈列沈阳故宫和承德避暑山庄的皇家珍宝,起名“古物陈列所”。

新中国成立后,周恩来总理对朱启钤有知遇之恩。为了发挥他的专长,年过八旬的朱启钤被聘为中央文史研究馆馆员,先后当选第一届北京市政协委员,第二、三、四届全国政协委员,还被聘为古代建筑修整所顾问。1964年,朱启钤患感冒并发肺炎,住进北京医院。不幸于1964年2月26日病逝。 (摘自12月27日《北京日报》 张小英文)