杨苡口述 余斌撰写 译林出版社2023年1月出版

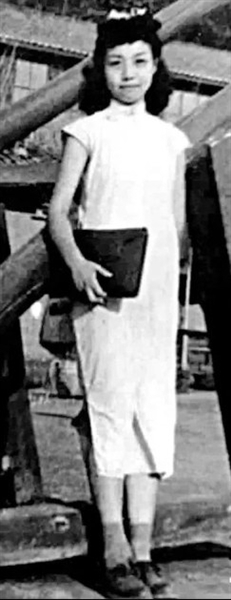

1944年在中央大学读书时的陶琴薰

陈琏与袁永熙

陶琴薰

和我关系最好的是陶琴薰,她是陶希圣的女儿。虽然和我不同班(她比我低一班,小我两岁),我们倒经常在一起,无话不谈,我叫她“陶陶”,后来我女儿喊她“陶陶姨”,前些年她儿子沈宁到南京来看过我,据他说,他母亲跟他们说起过她和“静如阿姨”不少当年事。我和她,真是可以称为“闺密”的。

在中大,晚上她常拉我去吃碗湖北米粉,“贷金饭”吃不饱嘛。同学许丽霞有次问我,你们吃来吃去的,都是谁给钱?我说多半是她。这是事实,我身上没钱的,和在昆明时完全两回事了。往往是陶琴薰自然而然就把钱付了。许丽霞又跑去问陶琴薰,陶说,谁付钱还不一样,分什么彼此,不过是我给的多些。许丽霞就跟我说,以后你别老跟陶琴薰出去吃了,她老向家里要钱也不好。许家里是教育部的,日子过得比较紧,她想象陶琴薰家也那样,其实陶希圣就一个女儿,很宠她的。但我从此心里就有点别扭。她再拉我,我就不肯去了。不过有事她还经常想着我。

有一次她请我去城里看话剧《戏剧春秋》,顺便领我去中央日报社见见她爸爸。陶希圣我早就知道,其一,蒋介石的《中国之命运》是他执笔;其二,他是“高陶事件”的要角之一,后来脱离了汪精卫回到蒋这一边。陶琴薰领我到他办公室,他穿件长袍,没官架子,像个读书人。他说我毕业后可以到中央日报社工作。可能陶琴薰和我要好,知道我毕业后要找饭碗,之前跟她爸爸说过。

1945年我生赵蘅的时候,她跑到医院来找我帮她出主意:那时沈苏儒(沈钧儒的堂弟)开始追她,同时有个叫陈志競的,已经追她有一阵了。她犯愁,问我该怎么办。沈苏儒在中大读外文系,姓陈的已经工作了,在陶希圣手下做事。我说,姓陈的绝对不行。其实我也没见过,听她说是个老实巴交的人。我只是因为他给国民党做事,在我看来就是“吃党饭”的。

后来她和沈苏儒结婚了。第一个孩子满月时,他们从上海到南京,给孩子办满月酒。那天她也请了我。请客是在新街口一带的一家饭店,请了五六桌,我只记得我那桌有当过“西康省政府主席”的刘文辉的女儿。印象深的是吃过饭,陶希圣坐到休息室的沙发上,好多人围着他,问他对时局的看法,应该如何“应变”。1948年,国民党大势已去了,亲国民党的人很焦虑,我们那时想的却是,“天就要亮了”。记不得陶希圣说了些什么。

陶希圣后来被宣布为“战犯”,就这样陶琴薰还是留在了大陆。陶希圣当然是想全家一起走的,甚至恳请蒋介石让军舰等了一段时间才开,为的就是带走她。但她拒绝了,选择和沈苏儒在一起,沈的堂兄沈钧儒是著名的民主人士,反国民党的,他显然是受堂兄的影响。

解放后陶琴薰在总工会工作,家搬到了北京,我只有去东德教书前在北京集训那次,向中大老同学辞行,请何如、曹惇,还有琴薰几对夫妇吃饭,见过她一面,等我从东德回来,就知道陶琴薰成了“右派”。虽然通信不多,我们还保持了联系,“文革”一来就彻底中断了。直到一九八几年我才打听到他们的情况,那时陶琴薰已经不在人世了。

陈 琏

除了陶琴薰之外,我比较熟悉的,还有陈布雷的女儿陈琏。陈琏小名叫“怜儿”,“琏”是从“怜”来的。陈琏生下来就没了母亲,还差一点被扔掉,当然可怜,小名就叫了“怜儿”。虽然我们同学时她早用了“陈琏”这个学名,我们平时还是“怜儿”“怜儿”地叫。她姐姐也在中大,小名叫“细儿”,和我们也熟。

那时候赵苡才一岁多,刚断奶。天冷,没有厚袜子,脚冻得生冻疮,买不起毛线,细儿、怜儿从哪弄来了粗的纱线,两人连夜给织了一双袜子让她穿。

同学之间对达官贵人的子女多少都是保持距离远着的,但陶琴薰、陈琏(还有她姐姐)是例外。陈布雷家教很严,她们姐妹没一点架子,生活也很朴素,像陈琏,好像永远一件蓝布旗袍,从来也不涂脂抹扮地打扮。我不知道她什么时候成地下党的,反正后来都晓得她夫妇两个不一般。她丈夫袁永熙是北大的,因为搞地下工作,在同学眼中有点神秘。后来就听说两人都被国民党抓起来了。

1947年我在南京街头遇到她,就在文昌桥那儿,又惊又喜,问她怎么出来的?她说是“夫人”说了话。“夫人”指的是宋美龄,不用解释的。是宋美龄跟蒋介石说,怎么能把他们抓起来呢?这像什么话?!我们连问她,在里面受苦了吗?她说没事,还笑嘻嘻地说,喝白稀饭,有油炸花生米吃。

还有一次,是解放前夕,遇上了,她很兴奋,有几分神秘地说:“天快亮了。”

她出来后就去了国立编译馆,就是我哥那里。最后一次见到她是我去看她,事先没打招呼,他们夫妇和别人约好了吃饭,正从家里往外走。我老远看见就喊“怜儿——”“陈琏——”。到一起她赶忙让我别这么喊,说她现在叫“陈璧如”了。快解放时她突然消失了,国立编译馆那边还打电话问过我,我哪知道呢?后来知道,是地下党安排,让她悄悄去北京了。

解放后她当然又叫回了“陈琏”。50年代她在北京工作,我们同学和她就没什么来往了,慢慢地还是有了距离感。不是她自以为高人一等,是我们觉得地位悬殊了,往上凑没意思。