萧红与萧军

北京的初冬,“展览萧红的信”,就在我所熟悉的中国现代文学馆,C座。萧红命运多舛,她留下的文学作品本不算多,手稿、书信也是寥寥可数。从年轻时代开始,我就不断地阅读萧红,有种莫名其妙的好感。后来迷上作家旧信,就有了阅读萧红亲笔信的愿望,我觉得那是萧红的另外一个世界。只是这种渴望姗姗来迟,在萧红110岁的这一年,我才得以与她的亲笔信面对面。

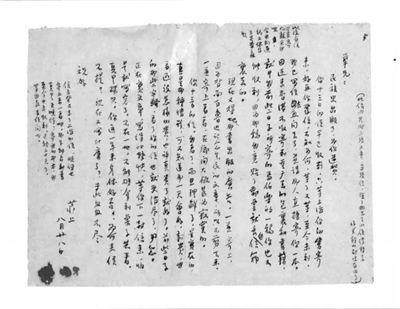

萧红的四十通亲笔信大部分是写给萧军的,另外几通是写给华岗的(见左图)。从1936年的7月到1941年2月,五年的时间,四十通书信,在一个时空中全部展开。无比温润的墨痕,被岁月包浆的稿纸,错落有致的文字,映印着女人的孤独、情人的娇嗔、无奈的求助、才女的傲慢、作家的思虑……

比如她总挂念着萧军,惦记他的衣食住行,让他买一个软枕头,以防脑神经变坏。她嘱咐萧军买一件皮外套,用她的“一些零碎的收入”。那个经常对她说“滚”“混账东西”的男人,她还是割舍不下。她说萧军的照片像个“小偷”。她给萧军汇钱,这些钱应该是萧红的稿酬。她让萧军寄唐诗,寄其他文学著作。同时,她向萧军讲述自己的写作,文思敏捷时的愉快、笔底迟涩时的茫然,还有邻里之间的琐事、学日语的惆怅、对日本人的印象,一一如实写在信中。信,是本色的,是个人的需要,是必需的倾诉与表达,因此,萧红的信极其实在——

这里的天气还不算冷,房间里生了火盆,它就像一个伙伴似的陪着我。花,不买了,酒也不想喝了,对于一切都不大有趣味,夜里看着窗棂和空空的四壁,对于一个年轻的有热情的人,这是绝大的残酷,但对于我还好,人到了中年总是能熬住一点火焰的。

萧红,就是这样的。

萧红到日本的第三个月,鲁迅辞世。对于萧军、萧红而言,鲁迅是导师,是恩人。她给萧军写信,告诉他自己的悲伤——

昨夜,我是不能不哭了。我看到一张中国报上清清楚楚登着他的照片,而且是那么痛苦的一刻。可惜我的哭声不能和你们的哭声混在一道。

这几天,火上得不小,嘴唇又全烧坏了。其实一个人的死是必然的,但知道那道理是道理,情感上就总不行。我们刚来到上海的时候,另外不认识更多的一个人。在冷冷清清的亭子间里读着他的信,只有他,安慰着两个漂泊的灵魂!

我爱作家旧信,一是看文,二是看字。爱与漂泊,萧红的信、萧红的字,让人想入非非。由文及字,由字及文,这是我读萧红的一个视角。那一天,我特别在意萧红的字,觉得她的字储藏了太多的生命情感,不易言说的希冀与伤痛。因此,我长时间地在她的一通信札前伫立,那通写给萧军的信是见惯了的“俏皮的寒暄”,信的末尾,附有她的一首短诗《异国》——

夜间:这窗外的树声,听来好像家乡田野上抖动着的高粱,但,这不是。这是异国了,踏踏的木屐声音有时潮水一般了。日里:这青蓝的天空,好像家乡六月里广茫的原野,但,这不是,这是异国了。这异国的蝉鸣也好像更响了一些。

1977年,萧军无意中找到萧红写给他的这批书信,纸脆如冰,字迹几乎漫漶不清了。那时,日本还是我们遥远的想象,但我熟悉萧红诗句中的情景——“家乡田野上抖动着的高粱”“家乡六月里广茫的原野”。哦,这不就是长着满山遍野大豆高粱的家乡嘛。于是,这首诗成了我经常吟诵的作品。

萧红的诗自然熟悉,可是我一直想知道她的写诗经过。此刻,我目不转睛地看着这首诗的手稿,想俯身靠近,橱窗玻璃冷酷地阻挡,我继续靠近,橱窗玻璃依然地冷酷,那一时刻,我似乎感觉不到冷酷玻璃的阻挡,只想与萧红的字近一些,再近一些。《异国》手稿,附在1936年8月14日萧红写给萧军书信的后面,虽然是一同寄呈,却是“两个世界”。写信选用了竖式笺纸,行草小字,迅疾、舒畅,行书隽秀,草字恪守法度,字迹上下贯通,富有文章一样的节奏感。诗歌《异国》,则写在宽10厘米高20厘米的方格稿纸上,竖式,当然,这是传统的规矩。也许是因为写诗连带构思,运笔有些缓慢,不过,一字一句,依然文从字顺。这是《异国》的初稿,稿纸上修改的痕迹清晰可见,有的是插字,有的是换字,插字三处,换字一处,赋予手稿别样的风韵。尤其是最后一句“这异国的蝉鸣也好像更响了一些”,写在稿纸方格的侧面,如同手札中溢出笺纸边界的补充,字小了,缓缓而下,幽情愁绪。

书法,在萧红的心中有位置。她从日本回来在北京居住时,告诉萧军:“笔墨都买了,要写大字。”“精神不甚好,写了一张大字,写得也不好,等写好时寄给你一张当作字画。”作家的信,内容固然重要,但如果字也讲究,“器识文艺,表里相须”,不是更好吗。

萧红是艺术修养深厚的作家。铺陈于展厅的四十通书信,是阅读萧红的新视角。于是我多次往返,一通通地读,反复地读,似乎明白了这样的字与《生死场》《呼兰河传》的关联,而这样的字,已并不多见了。

(摘自《散文》2023年第2期)