《21世纪货币政策》 [美]本·伯南克著 冯毅译 中信出版集团2022年11月出版

在离开美联储主席的位置后,伯南克活跃于金融理论研究领域,并多次发表关于美联储地位与作用的演讲,许多已经集结成书。他最新出版的《21世纪货币政策》一书,不仅是其过往论述的集大成者,对历史上各位美联储主席的风格与美联储政策得失进行了点评,更进一步延伸至其后两届美联储主席耶伦与鲍威尔,论述了未来一个世纪美联储货币政策工具不断演进丰富的新框架。

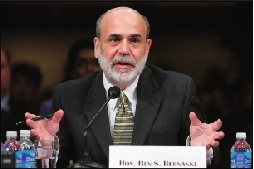

本·伯南克(见图)在2006-2014年担任美联储主席,期间成功处置了2008年的金融危机。他和另外两位美国经济学家一道获得2022年诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院在颁奖辞中表示,三位经济学家在1980年代初的研究成果,为人们理解银行的必要性及其最脆弱之处,以及银行倒闭将如何助长金融危机奠定了基础。换言之,伯南克早期关于大萧条成因的研究,为他处理2008年金融危机提供了理论基础,并进而促成其获得诺奖。

虽然格林斯潘任内美国经济持续繁荣,但事实上其间经历的危机性事件也不在少数,如1987年的黑色星期一股灾、1994年的墨西哥比索危机、1998年的亚洲金融危机和俄罗斯违约的涟漪效应、2001年的“9·11”等。回望历史,新一轮更大规模的金融危机已在暗中蓄力。

自20世纪90年代末以来,美国房价一直在快速上涨,2004-2005年的增幅甚至超过了13%。再加上不断降低的抵押贷款标准为房价上涨火上烧油,这个最终被事实证明的巨大房价泡沫成为导火索,引爆了20世纪大萧条以来最严重的金融危机。

大多数关于美国房地产泡沫起源的研究集中在三个因素上:大众对房价持续上涨的乐观心态与从众心理、降低谨慎放贷动机的金融创新、对借贷行为和风险承担的监管普遍不足。

2006年2月,伯南克成为美联储主席,他面临最大的不确定性就是住房和抵押贷款市场。美联储收紧货币政策,希望房价可以温和下跌,将次贷影响控制在较小范围内。2006-2007年,美联储使用了两个预防性的手段,一是使用货币政策保持经济健康,同时布置监管工具(包括道德劝说)来应对不断恶化的抵押贷款状况。但在2007年夏,次贷问题已经开始蔓延,影响到更广泛的金融体系。

2007年8月,法国巴黎银行停止投资者赎回旗下三只持有美国次贷支持证券的基金,敲响了全球市场针对次贷的第一记警钟。而后,恐慌迅速传染至多个金融市场。2008年3月,美联储和财政部合作,安排摩根大通收购贝尔斯登,稍稍疏缓了市场的紧张情绪。但到了9月,危机还是总体爆发。该月伊始,美国政府接管了房利美和房地美两家住房贷款银行,而后雷曼兄弟宣布破产,美联储行使紧急贷款权力救助美国国际集团。受美国金融危机影响,全球金融市场进入风雨飘摇,整体崩盘的速度和规模更是前所未见。

在这场金融危机中,美联储扮演了最重要的拯救者角色。按照“白芝浩原则”(在金融危机时,中央银行应当慷慨放贷,但只放给经营稳健、拥有优质抵押品的公司,而且要以足够高的、能吓走非急用钱者的利率来放贷。即央行来充当最后贷款人),美联储作为最后贷款人为所有金融机构输血,雷曼兄弟没能得到美国政府的大笔注资,其他金融机构对其的救助性收购也付之东流。与雷曼兄弟不同的是,美国国际集团拥有足够的抵押品,美联储因此可以合法地对其进行输血拯救。

美联储的第二个主要手段是使用货币政策来消除金融危机对经济的影响。从2007年夏天开始,美联储开启降息步伐,直至2008年4月。但在雷曼倒闭后第二天的联邦公开市场委员会上,美联储犯下明显错误,没有调降利率,令信贷市场继续恶化。10月8日,美联储与欧洲央行、英格兰银行、加拿大银行、瑞士国家银行和瑞典央行历史性地联合宣布降息0.5个百分点,日本央行在利率趋近于零的情况下表达强有力支持,中国央行也同时降息。

伯南克任内的最大创新是引入新的调控工具量化宽松(QE)。从2008年11月开始,美联储开始大规模购买长期证券,承诺在未来几个季度购买5000亿美元的抵押贷款支持证券和1000亿美元的其他政府资助企业发行的债券。至此,美联储远远超越了“白芝浩原则”。

QE1在2010年3月结束,但欧债危机爆发令经济复苏前景依旧渺茫。于是,2010年11月,QE2推出,计划实施至2011年6月,购买6000亿美元的长期国债。2012年9月,美联储推出QE3,每年购买金额接近1万亿美元,规模远高于QE2。而且QE3是开放式的,没有购买总额或结束日期,如果就业市场前景没有大幅改善,QE3将继续实施,直至出现改善。

处置2008年金融危机是伯南克八年任上最主要的成就。他自认为美联储留下了三项遗产:一是提高美联储的透明度与对外沟通性;二是对金融稳定面临的威胁给予更系统的关注;三是开发和拓展了一套新的政策工具,包括美联储首次大规模证券购买(量化宽松)和采用更明确的前瞻性指引。 (摘自1月18日《经济观察报》 张宏文)