新中国“十七年”期间,通过举办“电影周”,源源不断将外国影片“引进来”,带动国产影片“走出去”。

苏联电影首开先河

1950年3月3日,为庆祝《中苏友好同盟互助条约》签定,中苏友好协会、华东影片经理公司等,在上海文庙路群众文化馆举行为期半个月的“苏联电影周”,映出1926-1948年苏联摄制的优秀影片40多部。同年11月7日,为纪念十月革命33周年,上海再度举行“苏联电影周”,23家影院上映《普希金传》《雾海孤帆》等36部影片。

令“苏联电影周”迅速走向全国并产生很大影响的,是1951年11月6日,为庆祝苏联社会主义革命34周年,由文化部、中苏友好协会总会主办,在20大城市举行为期9天的“苏联影片展览”,政务院副总理兼文化教育委员会主任郭沫若出席北京开幕式并致词。

次年11月7日,为庆祝苏联十月革命35周年,我国又在66个城市321家影院共同举行“苏联彩色影片展览月”。《人民日报》刊登周恩来总理的题词:“学习苏联电影事业的经验,更好地为人民服务。”

从1953年起,集中展映苏联电影,作为庆祝纪念苏联十月革命惯例活动,统称“苏联电影周”,固定于每年11月7日举行,范围为全国主要城市,直至1960年代初中苏分歧公开而止。

与之相应,苏联方面曾两次举办“中国电影周”。1951年10月1日-10日,苏联在30个大城市映出中苏合拍的《解放了的中国》和《白毛女》《中华女儿》《翠岗红旗》《上饶集中营》《团结起来到明天》等。1956年9月25日-10月8日,在莫斯科、列宁格勒、伊里万等放映《为了和平》《董存瑞》《怒海轻骑》《梁山伯与祝英台》《神宅》《小熊的旅行》《画家齐白石》等。

东欧电影紧随而至

就在“苏联电影周”乍现沪上的同时,文化部外联局举办的“人民民主国家电影周”,于1950年12月11日-18日在北京亮相,介绍捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、民主德国、波兰、朝鲜、越南等国电影。之后,这些国家追随苏联疏远中国,电影周不再承续,代之与中国“站在一起”的是“山鹰之国”。1963年11月27日,首次“阿尔巴尼亚电影周”开幕。

另一个“特立独行”的东欧国家的电影周,则因与苏关系影响姗姗来迟而又匆匆过往,这就是虽很早承认新中国却直至1955年初才建交的南斯拉夫,次年11月29日在中国举办唯一一次“南斯拉夫电影周”,放映《当机立断》《他俩》《旧恨新仇》《小勇士历险记》4部影片。

东欧国家同时举办过“中国电影周”的有捷克、波兰、民主德国、匈牙利、罗马尼亚等。值得提及的是,捷克斯洛伐克电影代表团曾对我国电影创作和事业坦率建言,认为当时中国电影题材主要来源于战争、农村及古典三个方面,但仅停留在基本的路线上,未能加工到所要求的深度和广度,缺乏对人的命运的深刻发掘。

亚洲电影纷至沓来

亚洲国家在中国举办电影周,启动最早、次数最多当属朝鲜。1954年9月9日,正值朝鲜民主主义人民共和国成立纪念日,文化部在全国20个大城市举办首次“朝鲜电影周”,映出《侦察兵》《对空射击组》《土地的主人》等3部影片。1958-1963年,又举办三次“朝鲜电影周”。

日内瓦会议和万隆会议之后,亚洲国家鱼贯而至举办电影周。号称“电影帝国”的印度派出代表团,于1955年10月17日起,在中国20个城市举行“印度共和国电影周”。电影周产生轰动效应,主打影片《流浪者》(见左图)风靡一时,忧伤动听的《拉兹之歌》到处传唱。

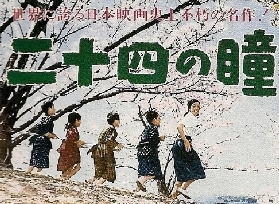

二战之后崛起迅速的日本电影,于1956年6月12日-20日,在北京、天津、上海等举办“日本电影周”,映出《二十四只眼睛》(见中图)《正是为了爱》《这里有泉水》《战火中的妇女》《没有太阳的街》等5部影片。

将亚洲国家电影周推向高潮的,是1957年8月31日-9月20日,在北京、杭州、天津、上海等10大城市分两批举办规模盛大的“亚洲电影周”,参加电影盛会的有缅甸、柬埔寨、印度、印度尼西亚、日本、朝鲜、黎巴嫩、蒙古、巴基斯坦、锡兰、叙利亚、塔吉克斯坦、泰国、越南和中国等15个国家及香港地区,电影周观众达200万人次。

西欧电影翩然来临

随着中国国际地位不断增强和对外关系发展,加之“双百”方针的实施营造了更为宽松的环境,一度隔绝的西方电影向中国敞开门户。

由中国人民对外文化协会、中国电影工作者联谊会举办的“法国电影周”,于1956年10月4日-20日在北京、上海等9大城市同时进行,映出《勇士的奇遇》《没有留下地址的信》《禁止的信》《四海之内皆兄弟》(原版片)、《红与黑》(上下集原版片)等5部影片。

1957年10月28日,“意大利电影周”在北京开幕,在10大城市分两批上映《警察与小偷》(见右图)《如此人生》《苦难情侣》等3部影片。蔡楚生代表中国人民对外文化协会和中国电影工作者协会致开幕词,他说:“自1954-1956年,在我国已先后放映了《偷自行车的人》《罗马——不设防的城市》《罗马,十一点钟》《悲惨的追逐》《希望之路》《橄榄树下无和平》等六七部意大利影片。这些影片……在帮助中国人民理解意大利的社会和人民的现实生活上起了极其重要的作用。”

电影周展映的3部影片,充分显示了意大利新现实主义电影的典型特征,对当时及以后的我国电影创作与拍摄产生了很大影响。 (摘自《大众电影》2023年第2期)