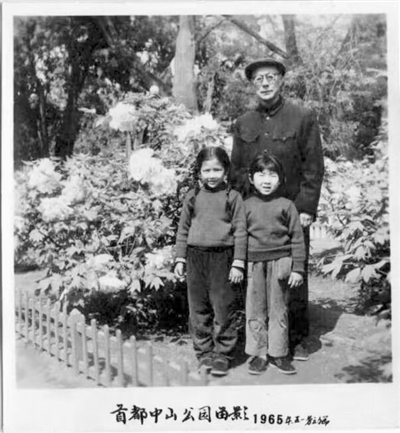

1965年,张伯驹与作者(前左)、楼朋林在中山公园留影

我的外公张伯驹是一位至纯至性的“大先生”,也是个保留着天真孩童一面的可爱“小老头”。

我的外祖父张伯驹先生出生于1898年2月12日(清光绪二十四年正月二十二日),河南项城秣陵镇阎楼村人。外公原名为张家骐,字伯驹,后以字行于世。怹30岁时因购得康熙御笔“丛碧山房”故号“丛碧”。外公在钤印、雅集等活动时还常常以“好好先生”“春游主人”等名号自称。外公喜欢畅游天下,苏州、杭州、上海、重庆、西安等地都曾留下了他的足迹。总之,凡是美好的事物怹都喜欢。外公虽然出身富贵之家,但却未沉沦金钱之中,反而散尽家财,只为帮国家留住国宝。

对待朋友,外公总为他人着想,虽然后来自己的境遇也比较窘迫,但是朋友需要帮助时,外公都会出手相助。对于后辈,外公也十分乐于提携。记得当时有位素不相识的大学生来信请教书法问题,外公很认真地在信纸上答疑,丝毫没有敷衍。

从我记事起,常在外公外婆的身边,怹们经常带着我去公园玩耍,我们会前往北海、景山、颐和园、香山、大觉寺等处游览。大觉寺是我外公最喜欢的地方之一,当年外公和好友傅增湘曾在大觉寺附近建亭用以观花、联句。外公一生喜爱花草,小时候每次去公园,怹都要教我识花认草。公园的诸多花草在外公家中也都有栽种。

外公外婆时常带我到饭店点我最爱吃的饭菜。在品尝的美味中,有一道红焖大虾令我印象深刻。每次外公都舍不得多吃,总是盛给我吃。带我到饭店吃饭的时候,外公也教我要礼貌待人,言谈要端庄大方,不能扭扭捏捏。那时我见到的大多数亲友都是爷爷、奶奶辈的学者文人,怹们拄着拐杖,和外公一样温文尔雅。怹们聚会时,还作作诗、写写书法。

1964年我上小学的时候,爸爸妈妈因工作需要调到了陕西省考古研究所工作。从那以后我也暂时离开了外公外婆的身边,开始了学校生活。记得到了四年级的时候,每到放寒暑假,外公外婆都要把我接到北京,以减少我父母的压力和负担,此时的我也是归心似箭,因为我又能享受和外公外婆在一起的快乐时光了。

随着年龄的增长,我已经到了上初中的年龄,外公外婆商量着让我接受与我年龄相当的教育。怹们为我找好了老师学习戏曲。我昆曲的老师是周铨庵,古琴老师是李祥霆,都是当时有名的老师。在家的时候外公要我背诵古诗、学习临摹书法、绘画,让我学习中医针灸,培养我的各种兴趣和爱好。毕业后我到农村插队时还真用上了,我帮助村里的赤脚医生工作,为瘫痪患者扎针治病,总共当了一年时间的助理,当时还受到赤脚医生的赞赏。

我在外公身边时,怹眼睛已经患有白内障,旁边需要有人照顾。因此我经常帮助外公外婆打扫房间、洗衣做饭、招待客人等。再长大一些时,外公就把我叫到怹的身边,帮助怹研墨、叠纸。写书法时我在旁边扶纸和抻纸。写好后外公还教我怎样在写好的书法上盖章。

外公对艺术的态度近乎严苛,有时着急起来我都摸不到头绪。在写书法和绘画时,发现有一点不满意的地方,怹就会全部毁掉,还责怪自己不中用了,自言自语地说自己不认真。有次我只是看到一点点墨点掉到了刚写完的书法纸上,怹就一下把纸揉成团扔到纸篓里了,搞得我不知所措。

当时我还劝怹有一点墨点没有关系,因为大家都知道怹的眼睛有白内障,看不清楚很正常。我劝怹说:“您累了就休息一下再写吧。”怹执意地说:“不行,写不好就不吃饭了。”有几回饭菜都摆到桌子上了,外公就是写不好不吃饭。等完全写好满意后,饭菜都已经凉了。外公就是那样的一个倔脾气、干事非常认真的人。

外公对自己严格要求,对家里人也是如此之认真。还记得有一次外婆伏案认真作画时,怹走到了外婆身边观摩,发现外婆画的山水画中,水面上画着一只小船,小船上的人物比例和船的大小不太对称。外公就给外婆指出来让她改掉,这就意味着要重新再画一幅,外婆心里实在是不太愿意。我听到外公跟外婆说:“发现了问题一定要马上改掉,虽然不是太明显,但如果让欣赏画的人看到这样的问题,岂不会让人笑话。要对自己负责任,也要对欣赏你画的人负责。”最后还是外婆妥协了。 (摘自2月13日《北京晚报》)