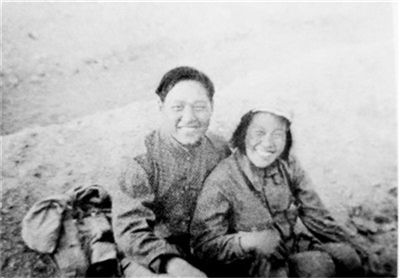

1942年,田间和葛文在晋察冀边区

在北京后海一个小四合院里,曾经有一位百岁老作家,每天准点儿等着邮递员来送报刊。她,名叫葛文。葛老家周边的老少爷们儿都认识她,也都很尊敬她。80岁时,大家还推举她担任居民代表。据说凡是街道组织的募捐活动,她总是出钱最多的人之一。

核桃树底下写出来的诗歌

葛老晚年念叨最多的,就是后海这个小四合院,反复叮嘱孩子们“不出售,不出租”。这个小四合院是20世纪50年代,她和丈夫、诗人田间用稿费买的。当时钱不够,还曾向人民文学出版社预支借款,多年以后才还清。院子中间是一口巨大的金鱼缸,东侧有一棵高大的核桃树,绿叶葳蕤,果实累累。诗人田间后期那些明朗、真挚、质朴、奔放的诗歌,好多都是在这棵核桃树底下写出来的。

有一次,我和妻子张菱儿去探望葛老,老太太告诉我们:“今年结的果子比往年都要多,你要是晚来些天,就能吃上核桃了。”只要一说起核桃树,葛老就一脸阳光地笑了起来。

张菱儿向葛老提出了一个问题:“田间前辈写了那么多动人的诗篇,他有没有给您写过爱情诗?”葛老回答说:“没有,那种年代,我们都各忙各的,很少谈个人感情。倒是后来他到新疆、云南等少数民族地区采风,写过一些关于爱情的诗篇,都很美。”

葛文1921年出生于河北石家庄一个富商家庭,她15岁就在女一中参加了共产党领导下的民族解放先锋队,还担任学校“民先”活动的负责人,每个礼拜去北长街42号与地下党组织秘密接头。抗战爆发后,葛文辗转奔赴抗日前线。1941年秋,她又被组织送入华北联合大学,在联大,她和前来授课的诗人田间相识了。

核桃树下的师生

田间作为新华社记者,在平山土岸村的大核桃树下,给葛文他们讲授新闻和报告文学的课程。葛文和伙伴们一起议论田间的诗、田间的诗风、田间的风采。同学们坐在背包上,以大地为教室,以核桃树冠作阴凉,齐诵那鼓点一样的《给战斗者》,还有那悲壮的《假使我们不去打仗》:假使我们不去打仗,/敌人用刺刀/杀死我们,/还要用手指着我们骨头说:/“看,/这是奴隶!”

后来,在核桃树下授课的田间,和在核桃树下听课的葛文之间,有了特殊的感觉。但是战争年代没有任何卿卿我我的小情调。他们谈恋爱的时候,田间向葛文说起的是战友雷烨和雷烨的诗,他告诉葛文,自己也有可能像雷烨那样牺牲在战斗中。葛文静静地看着他,心底泛起情感的波澜。她后来回忆说:“他对战友深沉的爱,把我推上了一个感情的深层。使我对他有个较深的理解和信任:为人,为革命,忠诚,携手前进,方可终生。”

1943年6月的一天,田间一口气走了几十里山路,来到二分区驻地看望当时在七月剧社工作的葛文。这个驻地不是固有的村庄,而是在一片土坡荒地上临时开辟的土窑洞。田间和葛文一前一后走到一棵核桃树底下,沉默了一会儿,田间红着脸说:“我们俩结婚吧。”驻地的战友们知道了这个喜信儿,连忙腾出一间干净的窑洞,还送来了炒玉米、烤土豆,一起吹拉弹唱热闹了一番。

核桃树下的质朴和真挚

成亲不久,田间和葛文一起调赴山西盂县工作。当时正是抗战最残酷的时候。赶上鬼子的大扫荡,他们按照组织安排分头转移到山的两侧。清早的时候,葛文听到放羊的羊倌报警,说鬼子包围了山那边的灶火底村,杀了咱不少同志,其中一个牺牲的科长,姓田。葛文心中一震,请了假,沿着石头垒成的田堤步行20多里赶了过去。天黑时才赶到那个村庄,村头漂浮着血腥味,空旷,静寂。她在暗夜里巡视一个个土屋,终于看到两点烟袋上的火星,这才在一间没有门窗的黑屋里见到田间,才知道牺牲的烈士,是另外一个姓田的同志。他们后来和邻村的游击组一起联手袭敌,为牺牲的烈士报了仇。

1985年,诗人田间谢世之前,向她说道:“葛文,我们一起写一本书吧。”田间的意思,是请葛文整理自己的遗作。于是,葛文放下所有的创作,全部精力投入田间作品的收集整理之中。1997年,《田间诗文集》(6卷)出版了;2003年,葛文又撰写了一本《大风沙中的田间》;直到2016年,还编辑出版了《田间诗选(百年诞辰纪念版)》。

葛老家红大门的门柱上,镌刻着显眼的“诗风”二字。迎门的影壁上镌刻着田间手写的《忆回舍》:“滹沱河上柳,高枝悬北斗,军民一家人,鱼水情不朽。”正如葛老所言:“人去屋不空,常闻百鸟鸣。诗声入大地,歌者行苍穹。”

前年,我再次带着同事去采访葛老,给她带去一份新发现的田间作词、江定仙作曲的歌谱《为了祖国的缘故》。临别的时候,葛老还特意给我们写了几句留言。

2022年12月20日,我突然收到她的儿子田长生的微信:“老母亲于今天上午去世了。从1936年参加革命,走完了101岁的人生。特此讣告。”我不会忘记核桃树下的那些质朴和真挚——那眼睛里的灯盏,那灵魂中的水晶……

(摘自2月22日《光明日报》)