孤寂出诗人

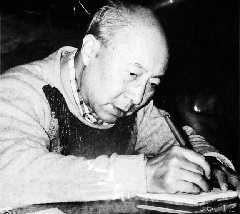

我接触公刘(见图)是在上世纪80年代初期,那时他刚从江西调来安徽省文联。他抱着拳头坐在合肥市作协组织的一个作家讲座上,他给我们做诗的报告。他义愤,他激动,他若有所思,他慷慨陈辞,他甚至站起来敲几下桌子,发出大声的质问。他所质问的正是多年后被中国每一个普通大众所关注的社会腐败问题,这就是诗人的思维,他总是有别于普通思维的进程。

记得那是个大雪弥漫的冬夜,除夕,我路过当时的江淮旅社,叩开了旅馆二楼上的一个房门,我知道这间小房就是大诗人公刘的临时寓所。在慢吞吞的节日一般的生活节奏中,公刘把他生活昏暗的一面第一次敞露在我的面前。他的生活竟是那样的糟糕啊,屋内灯光昏暗,桌椅设置简陋,到处都堆放着书稿,我甚至可以想象出他刚才伏案疾书时的情景……大年三十啊,当千家万户乐醉于融融的团聚之中,公刘由他的女儿刘粹陪伴,过着如此简陋单调的日子。我想起“孤寂出诗人”这类千古名言,诗人似乎用他自己的生活方式,向社会和生活宣告着一个真正诗人的来历!

大约是1986年,公刘已经搬到省文联大院居住了,秋风萧瑟的傍晚,我去找公刘先生为我的散文集《星月念》写序,他不苟言笑地对我说:“我向来是不愿意给人家写序的……但你的散文我读过不少,我相信我可以给你的《星月念》写个序……”这就是那篇先后发表和转载于多家报刊、选集,被收入他的随笔集《活的纪念碑》里的《我的散文观》。他在这篇文章中第一次提出了“诚实”是散文的生命,提出“人品”与“文品”相一致的问题。

坦诚 正直

熟悉公刘的人都知道他典型的性格:坦诚,正直。在改革开放后的新时期,公刘有一次来到延安,他想到这里是中国革命的圣地,是著名的整风运动的发源地,他十分感慨,想到知识分子应该如何解剖自己。他刚刚下榻,激情荡漾,很快写下了著名的诗作《解剖》。他这样写道:

我并不胆小,但渴望平安,我更不鲁莽,但喜欢冒险;我襟怀坦荡,事无不可对人言,又感情冲动,像爆仗一样容易点燃……不过,总算有最后一颗质子无法分割,那就是对祖国对人民的永远的眷恋……

公刘本名刘仁勇,1927年出生于江西南昌的一个普通书香人家。随着社会的动荡和国民党的腐败统治,他的家庭生活败落到城市贫民。父亲是一个知识人,喜欢看书,尤喜古典文学。在父亲的启蒙下,公刘自幼喜爱上了古诗、音乐、绘画和戏剧。不久,抗日战争爆发了。十岁的公刘,满怀激情地写了一篇致日本小朋友的公开信,宣传抗日爱国思想,发表在当地的报纸上。爱国的热情及对侵略者的憎恨,把这位小学生推向初级创作阶段。他似懂非懂地看完俄国文学作品《夏伯阳》,这是他阅读的第一部外国小说,从这本书中他知道世界上原来还有另外一种生活。这期间,他又喜欢上鲁迅的作品,了解到很多以前不曾知道的事情。

一次偶然的机会,公刘看到一本叫《诗创作》的杂志,因无钱购买,他就用一个小本将自己喜欢的诗抄下来,像艾青、公木等名家的名字,就这样第一次留在了他的小本和脑海中。渐渐地,他觉得写诗可以抒发情感,开始练习写诗。

今后别说“著名”了

1989年7月,《诗神》编辑部在秦皇岛黄金海岸举办“全国新诗大奖赛”颁奖。那次诗人贺敬之与柯岩夫妇、诗人张志民夫妇、公刘先生等都被请来参加颁奖仪式。开幕式上,当会议主持人介绍到“著名诗人公刘”也光临现场时,诗人即刻在座位上转脸对我的那个朋友说:“不能这样介绍,我不著名,不著名,‘著名’可不敢当啊。更不能说‘光临’啊,我是接到邀请后,由我的女儿刘粹陪同,很高兴地自己就来了啊,我不是领导人,哪能说‘光临’呢?”说着他自己也笑了,又补充说,“请转告他们,今后别说‘著名’了,就说诗人公刘就可以了。你们也许注意到了,我最近写了我与几位大师级诗人的交往经历,都没有用‘著名’两个字,他们那一代人有一个共同的风范:写作扎实,做人低调,不事张扬……”

公刘是个严格认真的人,平时虽然话语不多,但一旦起了话头,特别容易激动,激动中表现出他对于世事世俗方面的不屑和藐视。

这就是诗人公刘。

(摘自《上海文学》2023年第3期)