1929年沈从文兄妹四人与母亲在上海合影

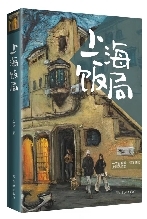

石磊著 学林出版社2023年2月出版

这是一部有腔调、有滋味的上海风物志。作者用原汁原味的沪语,讲述了一个个活色生香的饭局,将上海的文化与历史尽收其间。书中以“食”与“话”为线索,沪上名人轮番登场,品茶谈诗,嬉笑怒骂,串联起上海的古与今,弄堂与城市,烟火与繁华。

京沪双城

陈冠柏前辈自天堂杭州来,治台小宴,同席并挽请本埠俊彦金宇澄、王震坤诸兄。我出生那年,陈先生已自北师大中文系毕业,等我大学毕业,他已是文坛叱咤风云的大将。

团团坐定吃饭饭,一举箸,我先叹了几句沈从文,一台子,都是吃字比吃饭还要紧的读书人。昨夜于枕上读了大半本《从文家书》,好是好得来,1934 年那段《湘行书简》,沈从文写给张兆和的,火热滚滚烫的情书。沈先生早期的文字,真是天赋饱满不假思索,要什么有什么,笔笔不空,尤其是,那个时期沈先生的文字和灵魂,都是水漉漉的,跟江南读书人,很容易通达。随便抄一节:

在路上我看到个帖子很有趣:

立招字人,钟汉福,家住白洋河文昌阁大松树下右边,今因走失贤媳一枚,年十三岁,名曰金翠,短脸大口,一齿凸出,去向不明。若有人寻找弄回者,赏光洋二元,大树为证,决不吃言。谨白。

三三(指沈从文妻张兆和),我一个字不改写下来给你瞧瞧,这人若多读些书,一定是个大作家。

这是1934年1月12日的书信,不知道如今拼搏在起跑线上的上海小学生们,写不写得来,这样精灵活跳的小帖子?

金宇澄接过沈从文的话头,讲沈从文。“伊在上海,是一点不开心的,伊从北京来,很不习惯上海的逻辑。在上海刚刚租定房子住下来,房钱一一缴清,第二日,却有人来跟他讲,要收扫地费,沈从文大表骇异,这是哪门子的逻辑,缴了房钱,还有扫地费?”我一边低头饮清汤,一边想,自己现在居住的新乐路,依然是要缴房费和扫地费两种钱的,沈先生的胸闷,搁到今天,依然此恨绵绵无绝期。

金宇澄继续讲:“沈从文在北京生活,习惯了赊账,想不到,上海没有赊账这件事情。伊在上海,拿块料子,寻裁缝做件长衫,等裁缝做好了衣裳,沈从文刚巧手边没有现钱,跟裁缝师傅讲,‘我现在没有现钱,等我有钱了,付侬工钱,我家就住在侬旁边的’。裁缝根本不答应,这个不行的。解决方案是,裁缝师傅和沈从文一起,拿着新做的长衫,去当铺当当,当得的现金,一大半付了裁缝师傅工钱,沈从文自己,只得了剩下的一两块钱。”习惯了农业社会的温情脉脉,很难接受工业社会的铁血无情,由此生出嗔恨甚至自卑,古往今来,又岂止沈从文一人?

甬沪双城

讲完京沪双城,陈先生讲甬沪双城给我们听。“我是宁波人,阿拉宁波几乎每一个家庭,都有亲眷在上海的。从前上海人家,一栋小楼里,各色邻居,共享一间灶间,到了年底烧年夜饭,各家烧自己的家乡菜,流派纷呈,百家争鸣,香得不得了,而宁波人宁波菜,上海每一栋小楼,每一条弄堂,几乎都有的。我16岁时候,60年代初期,从宁波来上海读高中,要好的同班同学,住在威海路,家里是开轮胎铺子的,同学是轮胎铺的小开。我到他家去白相,很震惊他家里的起居饮食,他家里吃梨,是切成小块,摆在瓷碟子里,每一块梨,插一支牙签。我家在宁波也算是个知识分子家庭了,却从来没有看见过这样子吃梨的。60 年代初期,上海普通家庭,就有这种文明程度,我很震撼,至今记忆犹新。高中毕业,我去了北京读书,毕业在唐山工作。我再一次见到这样一碟子梨,是在 80 年代,上海的花园饭店咖啡厅里。”

金宇澄讲:“吃生梨,我小时候,上海的水果铺,是可以一只一只买生梨的,买好一只生梨,老板当场给你削好皮,你就可以吃了,多少方便。这个事情,到了北京人嘴里,就成了一宗笑话,上海人买梨,一只一只买。他们不能理解,一只一只买,是一种方便,是一种服务。北京人买东西,动辄一车,跟上海迥异。后来开放了,跑到国外去看过,才晓得,外国人买水果,也是可以一只一只买的。古老的话题,上海的半两粮票,好像是上海人落在北京人嘴里的一个经典笑柄。其实是北京人不懂,半两粮票,是上海人下午用来吃一碗小馄饨、点点心的。北京人吃饺子以斤论,难以理解半两粮票一碗小馄饨这种事情,小馄饨侬买一斤试试看,有廿碗了,哪能吃法?”

《繁花》式的悱恻

金宇澄有一半宁波血统,外婆家是宁波人,金宇澄说:“听我姆妈讲,她们小时候,上海话讲我们,是讲我伲的,到后来,宁波人带来了阿拉,上海话里,才有了阿拉上海人这种讲法。”

讲起外婆从前做的宁波菜,金宇澄眉飞色舞。“阿拉外婆烧的咸菜肉,好吃是好吃得来,现在哪能没人做了?肉肉切成红烧肉那种块块,咸菜有尺把长,肉肉油里先过一过,放咸菜下去,还有讨得来的免费的咸菜卤,一起炖,这个咸菜肉,我长大后,再也没有吃到过了。哪能饭店都不做这个菜?是不是这个菜卖相太推板了?”

金大爷讲法讲法,《繁花》式的悱恻开始洇染蔓延。其实演《繁花》,说《繁花》,金大爷自己上阵,比任何演员都合适。