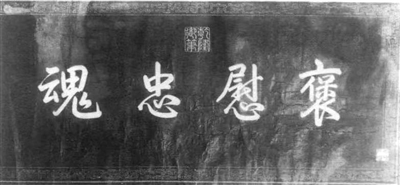

乾隆四十年(1775),乾隆皇帝为史可法赐匾。图为“褒慰忠魂”拓片

乾隆四十二年(1777)六月,一宗史可法的遗物被献呈御前,弘历读后亲自撰序题诗,钦命制成长卷,送往扬州史可法祠陈列。其时正值朝廷兴修《四库全书》,一些书籍因“伪妄”“违碍”被销毁,同时也旌表“前明殉节诸臣”,史可法被追谥“忠正”。大禁毁与大表彰皆出于乾隆一人,其史识和性情亦由此凸显。

“鞠躬致命,克尽臣节”

崇祯末年,史可法为南京兵部尚书,朝廷危急之际,曾带兵北上勤王。而南明弘光小朝廷建立时,史可法受命以武英殿大学士兼兵部尚书督师,竭力沿淮河布防,无奈天子昏庸,文恬武嬉,大事已不可问。

明清易代之际,最不缺少的是降清的前朝大员。清廷极擅招降,摄政王多尔衮进北京未久,就派人给史可法送来密书,指责南都诸公有贼不讨,擅立新君,称清师礼葬崇祯帝后,对前朝勋戚大臣恩礼有加,尔后就劝史可法归降:

先生领袖名流,主持至计,必能深惟终始,宁忍随俗浮沈?取舍从违,应早审定。兵行在即,可西可东。南国安危,在此一举……

史可法将多尔衮的信呈送朝廷,并修书回复,枚数历史上东汉、大唐、南宋等中兴之先例,以及清室长期受明朝统辖的事实,其中有几句吐露心曲:

法处今日,鞠躬致命,克尽臣节而已。

清军围攻扬州时,南明各军镇无一来援,城中也屡发叛逃事件,史可法不加阻拦,自己则率残部死守。豫王多铎屡来书劝降,史可法皆不开启,投之于火。顺治二年(1645)四月二十五日,扬州城破,史可法自刎不成被俘。多铎再诱以高官厚禄,见其抗声不从,起身拔刀,史可法夷然不惧,“挺立迎其刃”。多铎退,连呼“好男子”,命属下将之斩于军前。

正名与表彰

顺治九年(1652)十一月,少年天子福临谕令察访明末死节诸臣,几名汉族科道官即请求表彰“异代忠魂”,其中特别提出抗节而死的史可法。后来结果如何,未见记载。

乾隆四十一年(1776)春,弘历降旨追谥“胜国遗忠”。时为开设四库全书馆的第四年,经过征集遗书、挑选善本、辑录佚著、撰写提要等努力,一部旷世巨著已有了大模样。乾隆深度厌憎降清又复反清的钱谦益,命将其著作以及书版解京销毁。他提出应赐予明季殉节诸臣谥典,谕旨称:

朕惟以大公至正为衡,凡明季尽节诸臣,既能为国抒忠,优奖实同一视。至钱谦益之自诩清流,颜降附;及金堡、屈大均辈之幸生畏死,诡托缁流,均属丧心无耻。

乾隆特别举史可法、刘宗周等为例:

至若史可法之支撑残局,力矢孤忠,终蹈一死以殉;又如刘宗周、黄道周等之立朝謇谔,抵触佥壬,及遭际时艰,临危授命,均足称一代完人,为褒扬所当及。

这位皇帝熟读儒家著作,喜欢引经据典,却常是挑拣一些符合己意的词句。在他看来,要么为前朝死节,要么为本朝效忠,否则就没啥理由活着。

阁部大臣提交了方案和文稿,大致依据《明史》《通鉴辑览》二书已有名单,分为专谥、通谥两类。名册收入三千余人,分别造册登录,于姓名下简括事实梗概,享专谥者附有赞词。乾隆即予批准,赐题《胜朝殉节诸臣录》。该书的校勘印行完成于次年,卷一“专谥诸臣”有关史可法一条写道:

史可法节秉清刚,心存干济,危颠难救,正直不回,今谥忠正。

画像与遗稿的发现

乾隆四十二年六月,在乾隆多次降谕褒扬明末殉节诸臣之后,南书房翰林、内阁学士彭元瑞将一批史可法的书信、文稿,也有其身穿大红前明冠服的画像,献呈给皇上。

这些物件从何而来?明察如弘历当然会询问,彭元瑞说是偶然在市上发现和购买的。而据《扬州画舫录》的说法,是得自江南大名士蒋士铨,蒋士铨则是从北京琉璃厂书肆上买的。彭元瑞担任江苏学政时,蒋士铨主扬州安定书院讲席,二人为同年进士,同入庶常馆深造,交情深厚。推测应是在彭元瑞任满回京时,蒋士铨将珍存的史可法遗稿等交与他的,而彭氏素性谨慎,又极擅揣摩,待时机成熟才拿出来。

弘历亦性情中人,阅史可法在危急时所写家书,深为其忠义情怀所感动,提笔撰写诗文,并对军机大臣发布一道上谕:

侍郎彭元瑞以所得明臣史可法画像及其札稿,合卷进呈。朕亲制诗一章,题于卷端,命廷臣和韵;并命大学士于敏中书御制书事一篇及《史可法复摄政王书》于卷。兹另为装潢箧贮,着发交寅著,令将此卷弆于扬州梅花岭史可法祠中,并将卷内所有诗文、画像、札稿勒石祠壁,以垂久远。至此卷如有愿求展阅者,亦听其便,但当加意护守,勿致稍有污损。

彭元瑞所呈史可法遗物中,并无那篇著名的“答多尔衮书”,却也激发出弘历的考证癖,立即开始追索,终于从《宗室王公功绩表传》中查得多尔衮致史可法书,又从内阁大库中找到史可法的复书。

乾隆撰《御制书明臣史可法复书睿亲王事》讲述了多方寻找史可法复多尔衮书的过程。作此文后,乾隆意犹未尽,又写了一首《题史可法像》:

纪文已识一篇笃,予谥仍留两字芳。凡此无非励臣节,监兹可不慎君纲。像斯睹矣牍斯抚,月与霁而风与光。并命复书书卷内,千秋忠迹表维扬。

尊奉上谕,一场纪念史可法的活动随之展开。大清皇帝亲自拈毫,将御制诗题于卷端,并嘱枢阁大员及南书房翰林等和韵;钦命将所撰诗文装裱成长卷,将卷轴妥送扬州,安放于梅花岭“史忠正公祠”中;钦命将相关御制诗文、史可法家书以及他与多尔衮之往来信函等,摹镌刻石,使长存于人世间。

御题《褒慰忠魂卷》被送往扬州,在史可法祠的隆重安放,选石镌刻、镶嵌于祠壁等事,概由两淮盐政寅著负责办理。乾隆后来又有两度南巡,每次都遣官到史可法祠致祭。

咸丰三年(1853)扬州再罹战火,“忠正公祠宇残毁殆尽”,后经曾国藩捐资倡修,原藏《褒慰忠魂卷》却不知去向。待其再次出现,已是民国年间,且有多种流传世间。比较可信的一件为常州教师瞿某购自厚余镇摊位,为当地一官员强行借去,献给了周佛海。1943年二月周氏在《古今》杂志发文,称其家上月失火,烧了不少名人字画,其中便有史可法的遗书,“寥寥数语,充分表现忠烈悲壮之气,我暇时常常拿出来鉴赏,每次鉴赏,都发生异常的感慨,今后不能再见了”。可见英烈遗书的影响力——臭名昭著的大汉奸也会私占和珍藏,也不得不表示敬服。 (摘自《书城》2023年第4期)