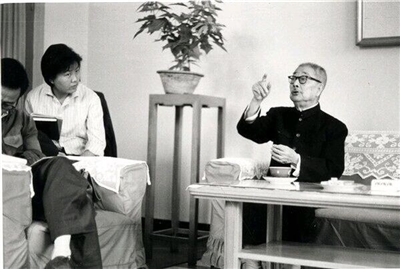

1975年周建人在鲁迅博物馆同与会同志座谈鲁迅生平

1944年底,周建人从商务印书馆辞职后,将更多精力投入政治运动。抗战胜利后,他与马叙伦、赵朴初等人在上海发起成立民主促进会。1948年4月,周建人秘密加入中国共产党,于该年8月悄然离开上海转赴解放区。次年4月,周建人被任命为华北人民政府教育部教科书编审委员会秘书主任,正式踏上仕途。

新中国成立后,他从中央人民政府出版总署副署长做起,历任浙江省人民政府副主席、高教部副部长、浙江省省长、人大常委会副委员长,成了绍兴周家三代中仕途最为腾达的一位。

社会身份符号

“鲁迅三弟”是周建人的一个社会身份符号,1936年鲁迅去世后的50多年时光中,特别是新中国成立后,周建人因应时代,讲演、撰文及出书,配合在不同场合反复言说大哥,成为他不容拒绝的任务,也成为他最受学界诟病的地方。而没了政治生命的二哥周作人应邀撰写的关于大哥鲁迅的回忆文章却备受关注和赞赏。

对学界来讲,周建人对鲁迅的早年生活经历和思想变化不如周作人熟稔是一方面,还有一方面就是史料的歪曲问题。对鲁迅史料研究颇多的朱正认为:

以亲属的身份来编造、歪曲鲁迅史料的,还有一个周建人。……1933年4月,鲁迅搬家,因为藏书很多,占据了起居空间,(他)就在附近另外租了一间房子堆放不常用的书籍。文化大革命中上海有11个秀才专门组织了一个负责歪曲鲁迅的写作班子,以石一歌为笔名,他们讲:“这是鲁迅的秘密读书室,专门在这里读马列。”周建人就把这个故事照抄过来,说“鲁迅到这个地方是读马列的”。可是事实上,鲁迅自己在一封信中就说过:我到那个地方找一本书,都感冒了,那个地方很冷,根本不能读书。

对于秘密读书室,周建人曾在1975年9月19日的北京鲁迅博物馆座谈会上予以澄清,但属于内部讨论,范围过狭,对消除极坏的影响无济于事。

1981年,93岁的周建人这样回忆大哥:

我一直把他当作很普通的人。大家在鲁迅日记中可以看到,他几乎经常给我写信。但是,在鲁迅书信集中,没有他给我的信。那就是说,我看过他的信后,随即就毁掉了,没有保存一封。固然,环境恶劣也有关系。但也不全然,我当时并不认为这些信有什么了不起,无非谈些家常,谈些思想,谈些所遇到的人和事,太普通了。要是我认为很珍贵,也许就千方百计保存下来,像其他同志收到鲁迅的信那样。

垂暮之年的周建人,对大哥的回忆返璞归真,手足亲情成了弥足珍贵的记忆。

分道扬镳

如何谈论“落水”的二哥周作人,则更为考验周建人。两位兄长失和后,周建人开始扮演他们之间的信息桥梁。

1936年10月25日深夜,周建人铺开信笺,向远在北平的周作人讲述大哥身后事的处理,特别是大哥病中对其言说的与周作人相关的三件小事,推心置腹,并告诉周作人:“总起来说,他离开北平之后,他对于你并没有什么坏的批评。”虽大哥离去,但周建人仍在极力缓和两位兄长的关系。11月7日,在北平的周作人写下回忆大哥的纪念文章,笔端流淌出来的是“兄弟怡怡”时期的陈年旧事,还专门提及:“豫才早年的事情大约我要算知道得顶多,晚年的是在上海的我的兄弟懂得更清楚。”

而两人间的这份融洽在次年发生了巨变。对于兄弟绝交的原因,周建人曾经有过几句解释:

鲁迅去世后,中日关系更为紧张,好心的朋友关心周作人的安危。冯雪峰对我说过,他看过周作人的《谈龙集》等文章,认为周作人是中国第一流的文学家,鲁迅去世后,他的学识文章,没有人能相比。冯雪峰还认为,要让周作人接触进步力量。并隐约表示,他自己颇有意去接近周作人,希望我能作为媒介。有人也对我说,像周作人这样的文学家,只要肯到上海来,生活完全不成问题。

我想起这与鲁迅生前讲过周作人不如来南方安全的话,正是不谋而合,于是,就写了一封信,恳切地劝他来上海。然而,没有得到他片言只字的回音。于是,我们就断绝了往来。

坚守缄默

1950年1月23日,在出版总署副署长叶圣陶、编审局秘书长金灿然陪同下,周建人以半公半私身份探访过周作人。1983年6月,周建人在回忆鲁迅的文章中,主动提及新中国成立初期与周作人的偶尔碰面,兄弟二人一问一答,仅有三句话:

他苍老了,当然,我也如此。只见他颇为凄凉地说:“你曾写信劝我到上海。”

“是的,我曾经这样希望过。”我回答。

“我豢养了他们,他们却这样对待我。”

我听这话,知道他还不明白,还以为自己是八道湾的主人,而不明白其实他早已只是一名奴隶。

这一切都太晚了,往事无法追回了。

对于鲁迅和周作人的失和原因,一直是件悬案,周建人数次谈及大哥二哥之间的关系,用语极有分寸:

1921年下半年我就到上海去了。过了一年多,我接到鲁迅一封信,说他搬家了,搬到砖塔胡同住。过了不久他又写信告诉我,他已花了几百元买了西三条胡同二十一号的房子。关于他们为什么决裂,鲁迅没对我说过,周作人写信也没有提起,后来我也没有问过他们,许广平也没有提起过。

(摘自《名人传记》2023年第4期)