·李舒·

太平花定情

有很长一段时间,大家对于王世襄先生的评价是“京城第一玩家”。王世襄养狗、玩葫芦、养鸣虫,后来又恋熬鹰、捉獾。好友赵萝蕤说,所谓业荒于嬉,说的就是王世襄。这当然是好朋友之间的玩笑话,玩虽玩,学问并没耽误。王世襄进燕京大学,开始读的是医学,结果主课门门不及格,幸好选修课分数高,于是转到文学院国文系。毕业后考取了燕京大学的研究生,研究中国画论。1941年,王世襄拿到硕士学位。

袁荃猷就是在这时进入王世襄生活的。

袁荃猷出生于1920年9月,从小在祖父母身边长大。袁荃猷在祖父母家读《论语》《孝经》,弹古琴、学画画,过的是典型旧派闺秀的生活。进入燕京大学后,她学的是教育学,毕业论文是编写一本中小学国画教材。她去找教育系系主任周学章先生,周先生就推荐她去找王世襄,请他来做“论文导师”。

初次见面,袁荃猷印象最深的是:王世襄吃柿子,吃完留下完完整整的柿子壳。王世襄对袁荃猷的论文很上心,到了后来,为了让她顺利毕业,居然帮着写。这两个人,就这么“相看俨然”了。后来燕京大学停学,王世襄去了重庆,临行前,他送了袁荃猷一盆太平花。在四川,王世襄写了很多信给袁荃猷,却只收到两封回信,其中一封是:

你留下的太平花我天天浇水,活得很好,但愿生活也能像这太平花。

回到北平的王世襄,给袁荃猷带了一个火绘葫芦片小盒,这是他之前在信里许诺的——要是做好了就送给她。她打开小盒子,里面静静躺着的,是两颗红豆。袁荃猷说,这是我们的爱情信物。

这位太太真是“妙不可言”

1945年,王世襄和袁荃猷结婚了(见左图)。婚后,王世襄很快发现,这位太太真是“妙不可言”——除了琴棋书画外,其他全都不会。

新婚燕尔,却很快分居两地。彼时的王世襄,一心都在追缴文物上。他离开北京前往日本,追缴了多项文物。袁荃猷对于王世襄做的所有事情,只有两个字:支持。

某月月底,赶上儿子王敦煌的奶粉吃完了,鸽子的高粱也吃完了。两个人商量,觉得要是借钱买奶粉还算开得了口,要是借钱给鸽子买高粱,那就太不像话了。最后决定,把仅有的钱买了高粱,借钱买奶粉。

袁荃猷的衣服总是破了就缝一缝,褪色了就补一补。有一回,王世襄本来要去鼓楼大街给袁荃猷买内衣,结果半道上看见喜欢的藏传米拉日巴像,买了回来,内衣倒忘了。袁荃猷见了却欢喜地说:“要是我也先把他请回来,内衣以后再说。”

他们的朋友郁风说:说起袁大姐这位主妇真够她为难的,家里已经塞满各种大小件不能碰的东西,她的吃喝穿戴日用东西东躲西藏无处放,而王世襄还在不断折腾,时常带回一些什么。她常说累得腰酸背痛连个软沙发椅都没得坐(因为沙发无处放),家里全是红木硬板凳。但是我了解她的“抱怨”其实是骄傲和欣赏,而绝不是夫唱妇随的忍让。

王世襄被故宫派去美国,彼时,袁荃猷患上了肺结核。大家都说,这病有危险,家属不可远行,只有袁荃猷说:“没关系,你去吧,家里也有人照顾我,父亲(指王世襄父亲)还常常翻译法文小说给我听。”

袁荃猷喜欢抚琴,王世襄看到好琴,愿意卖掉各种细软,为太太的爱好掏钱。1948年,为了买“大圣遗音”古琴,王世襄以饰物三件及日本版《唐宋元明名画大观》换得黄金约五两,再加翠戒三枚(其中一枚为王世襄母亲的遗物),才购得此琴。在《自珍集》里,他这样说:“……唐琴无价,奉报又安能计值,但求尽力而已。”

王世襄最开心的事情,就是太太抚琴,自己陪在一边,他给自己起了个名字,叫“琴奴”。据说,他还曾经收藏过一个蚰耳圈足炉,为的是款式二字——“琴友”。因为遇见这个炉子时,袁荃猷正在学琴。

是夫妇,更是知音

1949年8月,王世襄回到北平,袁荃猷的身体渐渐好转,他们的生活真的像那盆太平花一样:在芳嘉园小院子里,他养鸽子,她在一边描画(见中图,袁荃猷为王世襄作的速写,描绘王世襄在其“漏室”研读时的情景);她抚琴,他在一边欣赏;他们是夫妇,更是知音。家里来了客人,谈论起别的夫妇为了花钱的事情吵得不可开交,袁荃猷说:“长安(王世襄的乳名)别说吵架,脸都未曾红过,我真不能理解。”王世襄说:“荃荃也从未红过脸。”

唐山大地震过后,为了避震,王世襄睡在万历款大柜子里。袁荃猷不愿睡在柜子里,但屋子小,只好睡在贴着柜子放的炕桌上。王世襄每晚起夜,都要“手扶柜子框,挺身越过荃猷”,如此出入一年多,从来没有惊醒过太太。说起这段经历,王世襄笑着说,这叫“柜中缘”。

王世襄出了许多书,《明式家具研究》里,700余幅线条图都由袁荃猷绘制,写书时,王世襄右眼忽然失明,是袁荃猷帮他整理书稿,编辑校对。

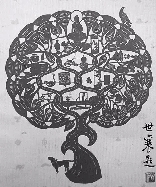

王世襄80岁生日的时候,袁荃猷为他刻了一幅大树图(见右图)。王世襄说,自己这一生的爱好和追求,都被荃荃刻画出来了,在那棵大树的果实上,有家具、竹刻、漆器,也有鸽哨、葫芦、獾狗……

2003年,王世襄获得荷兰克劳斯亲王基金会授予的最高荣誉奖,基金会会长安克·尼荷夫女士说:“王世襄对于中国家具设计技术和历史研究久负盛名,他的收藏使世界各地的博物馆、手工艺者和学者都得到鼓舞。这些收藏成为国家级文化遗产珍宝。”这些收藏,指的是1993年王世襄夫妇将几十年来收集到的79件明式家具入藏上海博物馆。这一举动亦来自袁荃猷,她对王世襄说:“物之去留,不计其值,重要在有圆满合理的归宿。”

荷兰克劳斯基金会给了王世襄10万欧元奖金,得知这个消息时,袁荃猷已在医院,“病危而神志清醒”,她和王世襄同时说:“全部奖金捐赠给希望工程。”在生命的最后,他们还保持着惊人的一致性。

2003年,袁荃猷去世,王世襄悲痛欲绝。他把她的东西都拍卖了,只有一件东西保留着,那是他与袁荃猷一起买菜的提筐,他说,等到自己百年之后,要请人把这个提筐放在墓里,就像他们两个人,一起拎着这个提筐去买菜,王世襄说,这叫生死永相匹。 (摘自《同舟共进》2023年第4期)