干面胡同位于北京市东城区,据传,干面胡同是紫禁城东华门前往明清宫粮仓库禄米仓的必经之路。胡同的道路常尘土飞扬,从而被当地居民戏称为“下干面”。久而久之人们把这条胡同称为“干面胡同”,这条胡同曾居住过一大批的社会名流。

“稻香春”主人张森隆的寓所

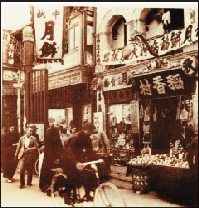

光绪二十一年(1895)设在前门观音寺“稻香村南货店”(见左图,北京稻香村旧址),店铺的主人,是金陵人郭玉生。据说,在民国初年,稻香村赢得了包括文学家周树人、谢冰心、清华大学体育教授马约翰、京剧名角谭富英等一批社会名流的青睐。由于后来兵荒马乱,稻香村南货店不得不于民国十五年(1926)关张。直到1984年,在政府的支持下,稻香村的品牌才得以恢复。

就在“稻香村”偃旗息鼓的时候,“稻香春”成为京城民众逐渐接受的南货糕点品牌。而“稻香春”的主人,名叫张森隆。

民国四年(1915)张森隆在东安市场办起了“森春阳”食品店,次年他又开设了经营南味糕点的“稻香春”食品店。“稻香春”比“稻香村”晚开二十年,却很快成为“稻香村”的竞争对手。1943年5月他自南小街迁至干面胡同13号,直至今日,其后人还居住于此。

李石曾、茅以升旧居

33号院的西洋风格二层小楼(见中图),最早的主人,据说是民国时期政要与文化名流李石曾。

李石曾既是中法大学的创办人之一,又是故宫博物院创建人之一,还是国民党四大元老之一,他还担任过南通大学首席校董。民国初年,他与蔡元培、吴稚晖等共同发起并组织了“赴法勤工俭学”。

李石曾的父亲,是晚清同治年间的军机大臣李鸿藻。李石曾出生的时候,李鸿藻的宅院,是在宣南的菜市口胡同61号。后来,李鸿藻一家搬到了干面胡同61号的宅院。接着,李石曾在距离老宅院不远的地方,又为自己打造了一处带有小洋楼建筑的新宅院。可惜,李石曾居住在此的时间并不太长。新中国成立后,33号院成为著名桥梁专家、中国科技协会会长茅以升的居所。

星光闪烁岁月流金

干面胡同37号和干面胡同39号之间的一片明黄色楼房,是1949年后,由中国社科院修建的高级研究人员宿舍:南北向四层和东西向六层的两栋宿舍楼。《断章》的作者卞之琳、文艺家李健吾、文学家沙汀、中科院考古所所长夏鼐、哲学家贺麟、哲学家金岳霖、历史学家翦伯赞、擅长研究太平天国史的罗尔纲、文学家戈宝权、古希腊文翻译家罗念生、红学家吴世昌、学者钱锺书等都曾在这里住过。

杨绛在回忆文章《我们仨》中这样写道:“1962年8月14日,我们迁居干面胡同新建的宿舍,有四个房间,还有一间厨房、一间卫生间,一个阳台。我们添置了家具,住得宽舒了。”钱锺书一家在干面胡同总共生活了十一年零四个月。

凌家宅院有多大?

干面胡同49号,居住的是晚清民国时期的社会名流凌福彭。凌福彭的闺女,是民国时期的大才女凌叔华(见右图)。凌叔华的丈夫则是民国时期的著名文化人陈西滢。而凌叔华、陈西滢所居住的区域,也就是而今被开辟为“史家胡同博物馆”的那片场地,恰恰是凌福彭寓所的后花园部分。昔日的凌家后花园,占据了整个寓所面积的三分之一。

凌福彭宅院到底有多大?据说,陈西滢来找凌叔华的时候,都是由一个仆人先带着来到一进院,之后换一个仆人领到二进院,再换一个带到三进院……换过好几个仆人,陈西滢才在后花园见着凌叔华。 (摘自《北京纪事》2023年第3期 高申文)