我和沈燮元先生是忘年之交,早在上个世纪的70年代就认识了,之间的互动,是因为编纂《中国古籍善本书目》而起。1978年的3月26日至4月8日,编辑《中国古籍善本书目》的全国会议在南京举行,而我和燮翁都与会发表了意见,那一年,他54岁,我33岁。

“骗子手”

1980年,《中国古籍善本书目》编委会的工作在北京虎坊桥香厂路国务院信访招待所开始进行,燮翁是子部分编室的主编。我还记得,那时我们每天在分编室里接触的是八百多个图书馆上报的卡片,面对各种不合规范的著录方式,也只能凭借过去的经验去辨识卡片上的错误著录。燮翁和我私下里调侃说:我们这些人成天都和卡片打交道,我们都成了“骗子手”了。

在北京《书目》编委会期间,真正看到的北京各图书馆的善本书并不多,因为只有在审查各馆报上来的善本卡片中发现问题才会就近看书解决,其中我和燮翁一起去过北京的几个图书馆,也见证了他的版本鉴定水平。但我以为印象中最深的是去中国历史博物馆(今中国国家博物馆)看辽代刻本的《蒙求》(今藏山西应县木塔文管所),最初是由冀淑英先生与历史博物馆的史树青先生联系,说是顾廷龙先生想看这部辽代刻本。由此,冀大姐、燮翁和我都借顾的面子,陪同顾老看到了这部极其罕见的辽代所刻之书。这次鉴赏,也是燮翁与我的福运,是一次真正的“一饱眼福”。

除了对《中国古籍善本书目》作出勋劳外,燮翁对文献学的功业,莫过于对黄丕烈的研究。近几年来,在中国读书界不少人都对黄丕烈的名字逐渐知晓并耳熟,这或许是因为一些媒体在采访燮翁时,都提到老人数十年中一直在研究黄丕烈。黄丕烈是清代乾嘉时的一个学者型藏书家,19岁时中秀才,26岁中举人,是书林中曾经沧海的人物,被誉为“五百年来藏书”第一人。

书生本色

1990年我离开上海定居香港,不久又去了美国,在哈佛大学先任访问学者,后在哈佛燕京图书馆工作。我虽每年皆有返国之旅,但都没有机会和燮翁相见,只是通过鸿雁传书,以表思念之情。

大约是十多年前吧,我返沪探亲,约好与燮翁在苏州见面。那天我坐的是早班车,35分钟后即抵苏。出站即见他在站口迎候,他知我未曾用早餐,便引我去火车站附近的西餐小店,亲点牛奶、黄油、面包、鸡蛋让我享用。我只能告诉他,在美国,我每天的早饭是泡饭加酱菜,或者方便面。他笑着说:我以为你们每天吃的都是牛奶面包,不调花头的。

南京图书馆的前身是江南图书馆,为光绪34年(1908)由两江总督端方所创办,后又改为国立中央大学国学图书馆,所以它的历史早于北京的京师图书馆。燮翁退休前曾任南京图书馆古籍部副主任,这是他一生中唯一的官职,即使在任上,他从不钻营取巧,也无虚荣歆羡之心,而是把心思都用在了工作上。忆当年和他接触,还只是感到他的博学、随和、平易,是个无日不读书的学者文人。

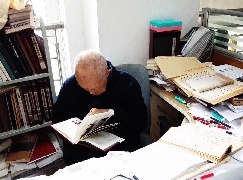

他在南图工作了50余年,告老归休后,却退而不息,坚持每天风雨无阻地去到南图古籍部“打卡”(见图,沈燮元在工位上埋头校对),不仅日日伏于几案,潜心典籍,还不时利用他广博的知识面为读者排扰解难,指点迷津,为他人作嫁衣裳。

无欲品自高

我们最后一次见面是在南京。那是2019年端午节前后,我应南京艺术学院之邀,前去作了两次讲座,期间约好燮翁,在颐和路他的宿舍见面。

燮翁是一位平凡的读书人,和书打了一辈子交道,业余爱好无他,就是喜欢书。

除了书之外,在我们这个小圈子里,或许还有嗜酒若燮翁者。还记得30年前,同道们互传燮翁喜酒,但不能多饮,每次一小杯,多则要手舞足蹈起来。这是燮翁认可之说。

犹记得在香厂路期间,某个星期天的傍晚,丁瑜来接顾廷龙先生、燮翁和我去延年胡同他家吃饺子,还配有酒菜,燮翁多喝了一小盅,所以回程话特多,一路上说个不停,也因此,我说他是酒精起作用了。直到晚年,他仍保持昔年旧习,但并不贪杯,或许小酒也是他长寿之一招。

燮翁不常用毛笔写字,偶有所作,乃是应友朋之请。他的书法作品,我仅有一幅。那是2017年由李军兄安排,我和燮翁约在苏州怡园茶室见面,聊天时,我提请燮翁为我写一幅字,谁知他接着说,那你也要为我写一幅,我们交换。

三个月后,我们又在茶室叙旧,他从羽绒服内里的口袋里取出折叠得像手机般大小的纸递给我,也没有信封。燮翁的书法是没有章法可寻的,没有刻意,没有做作,一气呵成,笔到为止,细看则多了些稚意。宋人程明道说“非欲字好,即此是学”。所以燮翁的字是文人学者体,是无欲品自高的境界。 (摘自《中国新闻周刊》2023年第15期)