(摘自《凝视死亡:另一个文艺复兴》,生活·读书·新知三联书店2022年10月出版)

“死神胜利”

14世纪孕育了第一代意大利人文主义学者,也见证了欧洲自中世纪以来最沉重的灾难。且不说教会分裂,农民起义,战乱频仍,我们今天再熟悉不过的气候变化和大流行病,也早已在那时登场。最致命的是14世纪中叶爆发的那场瘟疫,也就是后人所说的“黑死病”。它夺去了整个意大利至少一半人的生命。在佛罗伦萨,疫情从1348年3月一直持续到7月。维拉尼说,每五人中就有三人死去;当地的大主教估算死亡人数达六万。那之后很久,人们提起这场大流行病,仍叫它“佛罗伦萨的瘟疫”。

黑死病的阴影下,意大利人的世界观发生了重大改变。对死亡的熟悉让思想者更关注人在现世的生活,而不是将所有的希望都寄托于来世。与此同时,灾难也为意大利的宗教艺术赋予了强大的能量。

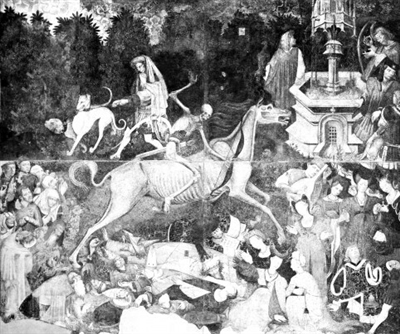

死亡还给艺术家提供了新的灵感,从托斯卡纳到西西里都出现了以“死神胜利”为主题的壁画。最有名的一件在西西里的巴勒莫(见图,绘于15世纪中叶,作者不详),有六米见方,构图考究,笔触微妙,像放大几十倍而不失精确的细密画。画中人物仿佛从《十日谈》里走出来的,齐聚在一个阴翳的花园里,一匹瘦骨嶙峋的马飞跨正中,马背上的死神拉弓放箭,刚射中一名青年,其他如君侯、骑士、诗人和少女纷纷中箭躺下,死相各异;右边几个锦帽貂裘的贵族还在拨弄琴弦,左边一队穷人战战兢兢,徒然地哀求死神手下留情,当中一位却忽然转过头来,与你四目相对。

“死亡之舞”

进入15世纪,另一种诡异的骷髅画又从法国向欧洲东北一带蔓延开来。它有一个阴森的名字:死亡之舞,经常出现在罗曼或哥特教堂的墙壁上。

“死亡之舞”比天使报喜和耶稣降生的图像还要“生动”:有时骷髅们自己开派对,张牙舞爪,凌空起舞。有时它们扮成上帝的信使,把亡者一个个从坟墓中掏出来,等候末日审判。更多的时候,它们牵着活人的手,排成一溜跳集体舞。活人一律艳妆华服,头上顶着中世纪特有的造型奇异的帽子,跟白森森的骷髅们间隔开,节奏分明,步伐一致,滑稽而又怪诞,倒不觉得恐怖。队伍中有教皇和帝王,妇女和小孩,也有三教九流,大家不分贵贱,情同一家,像过节一样。那份优雅和从容令人想起马术中的盛装舞步,只是欣赏这表演的人心里得明白,舞到尽头,必然会出现一座敞开的坟墓。

“死亡之舞”本质上是个寓言。16世纪20年代,宗教改革运动正如火如荼的时候,德国画家小荷尔拜因设计了一套图画,以讽刺笔法重新演绎了这个寓言。一位木版雕刻大师把其中的41幅做成了木版画。用“精美”来形容这种主题的艺术,也许有些错位,但它们的确是鬼斧神工之作。1538年,法国里昂的一家出版社把这套作品印刷成书,发行后大受欢迎,到16世纪结束时,正版和盗版加起来已有100来个版本。每幅画下面配有拉丁语的《圣经》经文。

小荷尔拜因笔下,象征死亡的骷髅就像专搞恶作剧的顽童,装扮成各种形象骚扰全人类,不分高低贵贱,男女老少。比如其中一幅画里,有个老实巴交的农民正在犁他的田,这骷髅忽然跑过来,举着鞭子赶起了牲口,牲口受惊狂奔,眼看要把农民拖死,可怜他连口面包还没吃上!再看底下赫然写着上帝将亚当逐出伊甸园时说的话:“你必汗流满面才得糊口,直到你归了土,因为你是从土而出的;你本是尘土,仍要归于尘土。”1549年的意大利版本还加上一句骷髅的黑色幽默:“你想休息吗?那就高高兴兴跟我来啊。”

至今不散

这些亡灵从中世纪出发,穿过文艺复兴,至今不散。它们不光在画里跳舞,还潜入音乐、文学和电影,人类所发明的任何一种艺术和娱乐里都有它们的影子。

19世纪上半叶,浪漫主义运动极盛时,艺术家们凭着直觉重新打开了中世纪的记忆。柏辽兹在《幻想交响曲》最后一个乐章引用格列高利圣咏“末日经”,旋律有种不可思议的现代感。李斯特来到意大利比萨,看见画在大教堂墓园墙上的《死神胜利》,久久不能忘怀,10年后创作了钢琴曲《死亡之舞》。

1874年,法国作曲家圣桑给好友写了一首雅俗共赏的交响诗,也叫《死亡之舞》,它让人想起万圣节的传说:死神拉着小提琴召唤骷髅们给他跳舞,一直跳到黎明鸡叫才躺回坟墓,等下一年再聚。到了20世纪,骷髅舞仍在勋伯格和肖斯塔科维奇的乐曲伴奏中继续。

人对死亡的恐惧、反抗、接受和迷恋,大概是晚期中世纪和近代早期留下的最神秘和最深刻的话题。700多年来,艺术家们把它演绎成无数种怪诞和绮丽,惊悚和反讽。伯格曼电影《第七封印》里,黑衣骑士经过教堂,看到正在创作中的“死亡之舞”壁画,陷入沉思;可他没能唤醒“沉默的上帝”,那盘棋还是输给了死神,暴雨之后,他和同伴也跳起了死亡之舞。