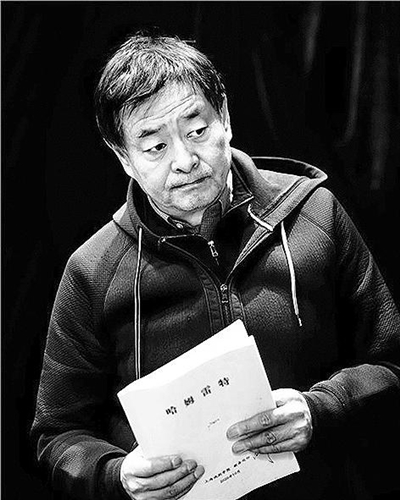

即便已经导演了多部话剧,濮存昕(见图)依然对于“导演”这个抬头略显推辞:“我只是去进一步解密《雷雨》《海鸥》等剧本,作为后生向曹禺、契诃夫等戏剧大师‘呈上习作’……”

1981年就埋下的种子

一边导演着北京人艺5月1日首演的《海鸥》,濮存昕一边执导5月4日上海戏剧学院实验剧场首演的藏族班《哈姆雷特》。

濮存昕是上戏驻校艺术家,2017年接到消息问他是否愿意参与上戏第六届藏族班——第一个四年制本科表演班的教学。他立刻回想起了自己还是空政话剧团演员之际,于1981年,在上海观摩上戏第三届藏族班毕业大戏《罗密欧与朱丽叶》的往事。“我们跑到后台堵着门看他们,藏族班演得很棒很帅!”“这是一颗种子,埋下了一片记忆。”

因而,他毫不犹豫地定下了与第六届藏族班的互动教学,每年抽空与他们相处。首次接触,是在他们一年级下半学期:“22个学生半数以上不是拉萨人,普通话说得不够好,但他们的观察生活小品已经演得非常真切了。”“他们的真切、真诚坚定了我的信念,于是我邀请他们一起参与在上海大剧院上演的朗诵会。”

等要排演毕业大戏时,濮存昕想:“只有莎剧那样的诗剧,符合他们的性情——辽阔的、舒展的、诗意的。”因此,他们打算排演《哈姆雷特》。

为了让22个学生都有机会登台亮相,他们决定分成两个版本——普通话版和藏语版。结果,难题在排演藏语版时意外出现——原定的男主角不是拉萨人,说起文绉绉的拉萨藏语很不习惯。“剧组发生地震,要换演员”,濮存昕回想起来又被藏族孩子的“哥们义气”感动:“他们不争名利,跑来说‘老师,我不好意思去抢他的主角’。”最终,艺术至上,班主任出面“摆平”:“谁适合就是谁的。”

原本,22个学生是有淘汰率的,至多只有15个可以留到西藏话剧团,但西藏话剧团全员接受了整个毕业班。毕业后两个月在拉萨上演该剧时,他们邀请了濮存昕前去。“我看到他们的父母在演出后涌上了舞台——本来半大的牧区孩子去了上海,有了专业,还能蜕变成熟,做父母的真的高兴。”

此番重排《哈姆雷特》,濮存昕把他们调到北京。他一边排《海鸥》,一边兼顾《哈姆雷特》。有两句观众评语最让濮存昕动容:“他们(藏族班)的笑,才是真正的笑”“好像莎士比亚就是给他们写的《哈姆雷特》”——“这个简单的评价,很高”。

向戏剧大师“呈上习作”

濮存昕还导演过曹禺编剧的《雷雨》——第二轮将于6月再度于北京亮相,此前,他导演的契诃夫代表作《海鸥》正在北京人艺上演。

他的初衷并非是去做导演,而是弥补遗憾。“我一直觉得《雷雨》我没演好”,濮存昕从周萍演到周朴园,反复研读剧本之际,忽然发现“大家都不读1934年的版本,而去读1956年的版本。”他发现最初的版本里“有暗线,有密码——周朴园完全不是后来呈现的模样,我们感觉我们发现了矿藏,点燃了我们继续挖掘的热情。”

这些年来,“我是在《雷雨》1934年版本里,寻觅当时的情怀,对曹禺笔下人物身处迷途的同情。”他敏锐地感知到曹禺的悲天悯人:“他的批判里怀有对人性的尊重,呵护般地去讲‘错啦错啦错啦’,而不是扇巴掌……”

导演契诃夫的《海鸥》,也是因为“我深深记得1991年离开北京时俄罗斯导演的眼神”。时任莫斯科艺术剧院总导演的叶甫列莫夫1991年12月在北京人艺排演《海鸥》,濮存昕出演剧中男主角,为此还放弃了电视剧《三国演义》中诸葛亮一角。

谁知排了没几天,苏联解体。当时称呼于是之为“于是之同志”的叶甫列莫夫是个老布尔什维克,他说:“给我三天时间,必须在屋子里休息一下,千万别来看我。”于是之送了他一箱二锅头,两箱北冰洋。三天后他回来了:“戏剧至上,艺术至上,继续排戏!”公演后三天,是他的回国日。他喝得酩酊大醉不愿上飞机:“我想留在中国做李白!”

可见,1991年的《海鸥》,没有令濮存昕感到圆满。于是,他近几年在反复重读《海鸥》,今年春节后与舞美一聊,“就冲动了。”于是,《海鸥》开排。

“我不敢说我现在就是对的,但是最近有两句话对我影响特别深”,濮存昕说起这两句话:“第一句是——真正科学的、哲学的态度是:我知道我不知道,万千世界有的只是不定解;第二句话,据说是托尔斯泰说的——我们所创作的一切,不过是我个人的偏见。”

明年是契诃夫逝世120周年。《海鸥》《樱桃园》《三姐妹》《万尼亚舅舅》等四部戏剧代表作在100年后读来依然发人深省:“写得特别生活,但绝不是生活本身。是寓言,也是诗歌。”濮存昕在导演手记里写道:“契诃夫为新世纪创作了《海鸥》,我们在21世纪对《海鸥》做了一次习作。”

濮存昕称:“我退休后更忙,对北京人艺、国家大剧院还有上戏都有承诺要去完成,今后三五年体能还行之际如何使用好要细细思量。” (摘自5月7日《新民晚报》)