施一公著 中信出版集团 大象出版社2023年4月出版

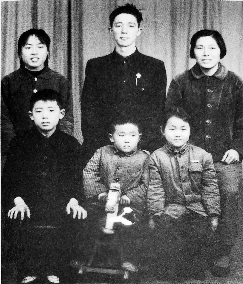

1972年,于驻马店镇拍摄的全家福,前排中为施一公

从河南小郭庄的淘气少年到普林斯顿大学终身教授,再到致力于培养科技人才的教育工作者,施一公在自我成长之路上从未停下脚步。2008 年,正处于事业上升期的施一公放弃普林斯顿大学终身教职,全职回母校清华大学发展生命学科,在海内外引起极大关注。2018 年,他辞去清华大学副校长职务,全力创办西湖大学。是什么促使他一次次突破自我?如何发挥理想的力量,实现人生理想的路径又是什么? 这是一本关于成长、求学、教育、家庭、友谊、理想之书。

虽然我出生在河南、成长在河南,但我对自己是哪里人的问题一度很迷惑,小时候的邻居和同学也总认为我们一家是南方人。高中毕业后,我离开河南,才逐渐意识到自己对生活了18 年的故乡的眷恋。今天,无论什么人问我,我总是会很自豪地说:我是河南人。

家世复杂

我的家世比较复杂。从祖父辈算起,我的籍贯是云南大姚,那里是我爷爷的出生地,我在2017 年跟家人去过一次。

我父亲出生于浙江杭州,但生长于江苏、上海等地,后来在哈尔滨工业大学读书。我母亲来自江苏丹阳的吕城镇,高中毕业后考入北京矿业学院(中国矿业大学前身)。父母大学毕业后选择到条件较为艰苦的河南工作。

我出生在河南郑州,两岁半就随父母下放到河南省中南部的驻马店地区汝南县老君庙镇(当时称光明公社)闫寨大队小郭庄。2009年与母亲一起看电影《高考1977》,老人家很有感触地回忆起当年下放的情景。

1969年10月的一天,父母一大早就把收拾好的家具和行李搬到大卡车上,上午8点多就离开了郑州,父亲带着年幼的哥哥坐在驾驶室司机旁边,大姐则站在后面堆满家具的露天车斗里。公路崎岖不平,虽然只有200公里的路程,卡车却颠簸了10多个小时才到达汝南县。而我和二姐都太小,所以跟着母亲坐火车先到驻马店镇,下来后再从火车站乘坐汽车到公社林场与父亲的大卡车会合。一家人到达小郭庄时已经是晚上10 点多。

我们的新家是刚刚把牲口迁移出来的一大间简陋牛棚,地上的麦秸秆子还没有打扫干净。面对陌生的草房,闻着怪异的气味,我抱着母亲不肯松手,哭着闹着要回以前的家。懂事的大姐把我抱过去,告诉我这就是我们的新家。后来,父母多次整改这间牛棚,这里也慢慢成为我童年记忆里第一个最温暖的家……在1972 年离开小郭庄之前,我们全家一直住在这个村西头被改造过的牛棚里。

物质简陋

母亲描述的当时物质之简陋、生活之艰辛,我基本没有印象。经过许多年的过滤,我记忆中的童年只剩下无忧无虑的淘气和玩耍,唯一不尽如人意的可能是食物相对匮乏。由于家里孩子多,虽然父母都有收入,吃饱肚子没有问题,但吃什么就不得不精打细算了。如果一餐有肉,除大姐外的我们兄弟姐妹三人一定会掀起一场“大战”。我是家里最小的孩子,可也是嘴最馋的一个。不论母亲把好吃的藏到什么地方,我总是能凭着敏锐的嗅觉把它们找出来偷吃掉,尽管每次都免不了挨一顿揍,但依旧乐在其中,屡教不改。

1971 年的春节,我还不到四岁,父亲从镇上买来几斤五花肉,做了一大锅香喷喷的红烧肉,任由我们几个孩子吃。一年多来第一次受到这样的“款待”,我们都不遗余力,狼吞虎咽。尤其是我,专拣肥肉,吃了满满一碗。吃完后身体很不舒服,难受了整整两天。这次惨痛的经历深深印在我的脑海,直至现在,看到再美味的肥肉,我都心有余悸,很少品尝。

驻马店人

1972 年夏天,父亲的工作调到驻马店地区工业局,我们全家搬往40 里之外的驻马店镇。离开那天,又来了一辆解放牌卡车,邻里乡亲都来送行。母亲从附近镇上买来两斤糖果,分给孩子们吃。这一次,我也随哥哥姐姐一起站在后面露天的车斗里。虽然一路颠簸,但丝毫不影响我们的心情,汽车马达的轰鸣声与耳旁吹过的呼呼风声让我们神采飞扬,十分惬意!

我们在驻马店镇住了整整八年。这期间,我开始懂事,也有了很清晰的记忆。平心而论,镇上的生活要比在小郭庄方便很多。但在我心中,记忆并不清晰的小郭庄似乎是我永远的故乡。

尽管从1985 年赴清华上大学开始,我基本没有长时间地住在河南过,但那里依旧是让我最有归属感的地方。在美国如果能够遇到一个河南人,我总是感觉分外亲切。海外的华人生物学家当中有不少河南人,比如以CUSBEA(中美生物化学联合招生项目)第一届考试第一名的身份赴美留学的王小凡、改革开放后在赴美留学生中首先成为美国科学院院士的王晓东。我和他们的交情也因为同是河南人而更加深入和自然。

从出生到18 岁上大学,我有将近11 年在驻马店地区度过。所以,我不仅是地道的河南人,更准确地说,我是驻马店人。