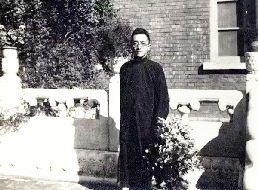

1917年胡适自哥伦比亚大学毕业,就任北京大学教授

《密勒氏评论报》

1922年10月7日,《密勒氏评论报》正式启动“中国今日的十二个大人物”的民意调查。1923年1月6日,《密勒氏评论报》公布最终结果,排名前12的有:1.孙中山1315票;2.冯玉祥1217票;3.顾维钧1211票;4.王宠惠1117票;5.吴佩孚995票;6.蔡元培969票;7.王正廷925票;8.张謇915票;9.阎锡山724票;10.余日章703票;11.黎元洪671票;12.胡适613票。至此,为期三个月的“中国今日的十二个大人物”民意调查结束,孙中山、冯玉祥、顾维钧等12人在“选举”中获胜。

《密勒氏评论报》的民意调查启动一个多月后,胡适在1922年11月19日的《努力周报》发表《谁是中国今日的十二个大人物?》。之前,胡适已经大致了解这个投票活动,并对前面几次的票选排名有所掌握。首先,胡适列举了1922年11月4日与1922年11月11日的票选结果,指出:“这种报是英文的周报,行销于寓居中国的美国人和其他英语人士的居多,故这种投票只可以表示这一派人的倾向,本不值得什么严重的注意。”

《密勒氏评论报》创办于1917年6月。创始人是美国记者密勒。创办伊始,密勒在密苏里大学新闻学院的校友约翰·鲍威尔在报馆担任要职。《密勒氏评论报》是英文周报,以报道、评论中国与远东时事、政治、经济为主,旨在“让远东局势的发展,使本国明了;同时让西方的发展,使东方明了”。当时,读者群主要包括两个方面:一方面是外国人,包括寓居在中国的美国人和其他英语人士;另一方面是中国人,尤其是包括大学生在内的年轻人。1922年11月,鲍威尔接替密勒,出任主编和发行人,继续坚持密勒时期的新闻立场与办报风格。胡适所言,大致不差。

“抗议”的缘由

胡适交代了自己“抗议”的缘由:“但上海的一种有势力的英文报上竟因此大发其议论,说这一次投票的结果,是英美留学生占过半数,而且基督教徒占过半数,可见英美教育和基督教的影响之佳和势力之大了。”胡适不满“这种论调”——“我们不能说我们的意见比那300多人的意见更能代表中国多数人的意见:我们至少可以说我们的意见似乎更公平一点”。

当时,已经公布的几次票选结果显示,政治领袖人数较多,且排名靠前。于是,胡适拟了自己心中的“大人物”名单:第一组是三位学者,有章太炎、罗振玉和王国维;第二组是四位“影响近20年的全国青年思想的人”,有康有为、梁启超、蔡元培和陈独秀;第三组是两位“影响虽限于较小的区域,而收效很大的”,有吴稚晖和张謇;第四组是三位“在近20年的政治史上有很大的势力的”,有孙中山、段祺瑞和吴佩孚。

胡适的文章发表时,《密勒氏评论报》的民意调查正在紧锣密鼓地进行。胡适的文章与《密勒氏评论报》的这次问卷调查究竟有无关联?如有,又是怎样的关联呢?

当时的民意调查,主持者与参与者往往在中国知识阶层。相比中国人自己举办的民意调查,《密勒氏评论报》的民意调查,在范围上无疑更为狭窄,更是只能反映部分群体的“倾向”。这次调查中,有不少选票是在学校。而以城市来说,则主要是在上海、北京等地。显然,这种类别调查法比随机抽样法局限更多。

当然,任何单一的民意调查都存在时空有效性限制,都是在特定时间和空间范围内进行的。然而《密勒氏评论报》的这次民意调查从启动开始,就有明确的名目、详细的规则、具体的流程等,特别是每周公布一次“被选举人”名单,并将此前收到的选票加以累计,更是增加了“选举”的透明度和公平性。

1923年1月6日,“选举”按照先前公告如期揭晓,全部选票多达18904票。

如果不求全责备,这次民意调查,在当时算是比较规范和成功的。

综合前面分析,可以说,这次民意调查,无论过程或结果都是胡适不能左右的,最终确定的“中国今日的十二个大人物”名单是真实的、可靠的。

暴得大名的危险

说胡适完全不在乎这次民意调查,显然不合实际。否则,他没有必要对这次民意调查“说三道四”。但是,说胡适十分重视这次票选,似乎与实际也不相符。胡适一向爱惜“羽毛”,断不会为了入选,而向亲朋好友、门生弟子行拉票贿选之举。

当然,胡适的文章一出,民意调查之事更为人所知,胡适的“拥趸”为其投票、拉票,也不是没有可能。所以,说胡适有意无意进行了利己宣传,这是可能的。不过,以胡适当时的声名,需要《密勒氏评论报》加持吗?退一步说,即便当选,当选者又有几人信以为真,而以“大人物”自居?胡适在致韦莲司的信中说:

在一个由上海周报所举办的一次公众投票中,我获选为“中国十二个最伟大的人物”之一。很少有人能理解到:与暴得大名斗远比与反对的意见斗更艰难!我很清楚,以我这样年纪的人暴得大名的危险。我为自己立了一个生活的原则:一定要做到名副其实,而不是靠着名声过日子。 (摘自《书屋》2023年第5期)