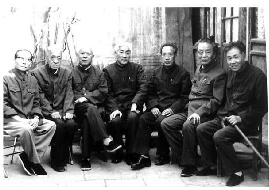

我家有一张爷爷和王亚平等人的合影(见左图,左起:徐元珊、王亚平、姚雪垠、徐光霄、柳倩、艾青、端木蕻良)。爷爷出身于梨园世家,怎么会和这么多文人相聚在一起呢?奶奶笑着说,这些人都是王亚平的朋友。王亚平,何许人也?一位不应该被人们忘记的诗人!

一次难得的欢聚

1982年10月2日,在北京西四前英子胡同33号的小院里,诗人王亚平的家中来了好多朋友,他们欢聚一堂,畅叙幽情。王亚平在1982年10月2日的日记中写道:

今日中午,邀雪垠、梅彩、艾青、高瑛、端木、耀群、元珊、喜珠、柳倩、戈茅、林琴(原邀絜青因忙,请假)到我家小聚、谈心。十时后,都到了,彼此十分高兴。久不见,交谈甚欢……

王梅彩是姚雪垠的夫人,高瑛是艾青的夫人,钟耀群是端木蕻良的夫人,林琴是徐光霄(戈茅)的夫人,徐元珊是我爷爷,宋喜珠是我奶奶。

王亚平为什么要请这么多好友到家里聚会呢?1982年秋,前英子胡同33号的小四合院终于落实政策了,这对王亚平来说是失而复得之乐。那天一大早儿,爷爷、奶奶带上食材,直奔王家。奶奶一展厨艺,做了不少拿手好菜。老友们都为王亚平备了贺礼,姚雪垠夫妇带了一洋铁桶的饼干,可别小瞧这饼干,在当时可是很稀罕的礼物。艾青夫妇拿了一大串葡萄,这葡萄是艾青在自家院子里种的,诗人就是浪漫,葡萄酸甜,包含久别重逢的滋味。

看着这张照片,读着这篇日记,听着奶奶的讲述,我想起了臧克家为王亚平写的悼亡诗《无边的思念》中的诗句:“朋友们愿意围绕在你的周边……”

正如臧克家所说,王亚平非常有凝聚力,他身边总有许多朋友。据臧克家回忆,他与王亚平相识于1933年的青岛,他们以新诗为媒结为好友。1935年,他们与老舍、洪深、王统照、吴伯箫等12人,在青岛《民报》上开辟专栏《避暑录话》,撰写诗文抨击时弊。臧克家忆及抗战时期在重庆和王亚平的交往时写道:“我们经常一道谈诗,结‘春草诗社’,出版诗丛刊,在窒息的空气中,以诗言志,以诗抒情,亚平对朋友平易真诚,组织能力较强,许多诗友和青年都愿意接近他。这时,他创作热情很高,写了许多抗战题材的诗,《血的斗笠》一篇,特别为朋友所欣赏。”新中国成立后,臧克家与王亚平时常晤面,偶尔小酌,大有一日不见如隔三秋之感。

1937年“七七事变”爆发后,王亚平立即终止了在日本东京早稻田大学的留学生活,7月25日乘船回国投入到抗日洪流中。到上海后他和穆木天、柳倩出资印行了《拓荒者》,随后又见到了艾青、田间、舒群等人。一天,王亚平在俄国餐厅偶遇郭沫若,表达了想要办诗刊的想法,并请郭沫若题刊名,郭沫若说:“就叫《高射炮》吧!让诗人的声音像高射炮一样!”郭沫若在一张布纹白纸上写下了《民族的喜炮》一诗,还为《高射炮》捐赠了五元钱。第一期有艾青、田间、征军等人的作品。艾青和王亚平在革命中结下了深厚的友谊。2014年,我有幸到艾青家拜访艾青的夫人高瑛,当我提起王亚平时,高瑛笑容满面地说:“王亚平是一位很有威望的老诗人,更是我们的老朋友。”

老骥伏枥再登攀

在重庆期间,由王亚平、柳倩、臧云远发起,组织成立了“春草诗社”,王亚平很有号召力,他邀请许多小说家参加诗社活动,如姚雪垠、艾芜、丰村、碧野等人,自此,姚雪垠就和王亚平结下了半世情谊。

从1975年姚雪垠写给王亚平的几封信中,便可窥见二人情深意笃。1975年1月27日,姚雪垠从武汉写信给王亚平说:“亚平兄,近来身体如何?你有哮喘病,冬天对此病不利,时时需要珍重……”时隔五天,姚雪垠又给王亚平写了一封信,姚雪垠在信中说:“一个多月来,我突击赶写《李自成》第二卷最后一个单元,争取在春节前将它写完,所以给朋友们的信都暂停动笔,往往好多天也不出院子……写至激动处,停笔挥泪,鼻酸喉咽。有时,为一句对话,几个词儿,斟酌未当,兀坐凝思,书斋中声息全无,人似老僧入定。”姚雪垠在信中向王亚平动情地分享着自己创作的快乐,在他心中朋友的分量很重。

1980年10月10日是姚雪垠70大寿,王亚平贺诗一首:

鹏鸟高飞九霄天,探云摘星五十年。文起当代惊朋辈,书贵洛阳震人寰。夜阑多思辨敌友,凌晨挥毫塑忠奸。越过浩劫心犹健,独向艺峰再登攀。

王亚平的这首贺寿诗是言为心声,特别是最后两句,与其说写的是姚雪垠,不如说写的也是王亚平自己。

因戏成友结金兰

王亚平和我爷爷徐元珊以戏为媒,结为金兰之好。我曾祖父徐兰沅是谭鑫培、梅兰芳的琴师,在京剧界被誉为“京胡圣手”,徐元珊是梅兰芳京剧团的当家武生。徐元珊喜好文学,王亚平热爱戏曲,嘤其鸣矣,求其友声,两人一见如故,互为知音。在徐元珊的日记里常提到王亚平。在王亚平的日记里也总是写到徐元珊。

王亚平为什么会有那么多朋友?首先,他为人好,对朋友坦诚直率,肝胆相照。其次,他会得多,各个领域都有涉足。再次,他长期做组织领导工作,会团结人。奶奶说我们家“落实政策私房腾退”时遇到了不少困难,王亚平主动出手相助,他不用亲自去,写一封信就管用,那时候他早已不在领导岗位上了,但他就是朋友多,且都是患难见真情肯帮忙的好朋友。他常到我们家来,若有一阵子没来,全家人都会念叨他。我三姑说,每次他来总是三姑搀着他陪爷爷一同送他出门。他哮喘很严重,走路很慢,那他也要来,在他看来朋友就如同呼吸,一刻也不能少。

两年前,在王渭家,我看到了1982年10月2日那天聚会的另一张老照片(见右图)。照片中王渭相当于主持人站在饭桌旁说着些什么,老友们纷纷举杯,个个笑逐颜开。照片呈现出影像,书信好似对话,日记仿佛注释,加之奶奶和王渭的回忆,让我回到了1982年10月2日前英子胡同33号的小院里,我隐约听到了他们碰杯的声音,闻到了菜肴的香味,感受到了朋友们围绕在王亚平周边的幸福。 (摘自6月5日《北京晚报》)