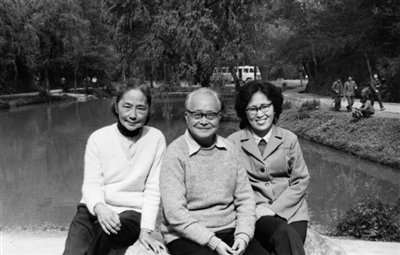

沈从文夫妇由作者陪伴在杭州(1979年)

王亚蓉编著 人民文学出版社2023年7月出版

先生没有诉苦的习惯

“文革”期间,在北京东城区东堂子胡同原住处保留一间小屋,成了沈从文先生的工作室和宿舍。沈夫人从五七干校回来无处安身,由作家协会在人民美术出版社相邻的小羊宜宾胡同(原小羊尾巴胡同)找了一间小东房(不足10平方米),拥挤不堪。小房子内住着沈夫人和两位小孙女(大儿子沈龙朱住集体宿舍,大媳妇在南方水电站工作,二儿子沈虎雏夫妇均迁出,在四川三线的工厂,两个孙小姐只能随奶奶)。

1975年一友人要去找自称是沈先生学生的江青,当着我和王㐨的面被沈先生坚决回绝。

沈家的两间小屋相距一公里多,先生从70岁被发往五七干校,返京后,每日为了吃饭和工作奔波于两个小屋间。沈先生的规律是在东堂子书堆中工作,晚上把床上的书往上码一码就睡觉,中午12点回小羊宜宾吃饭,饭后挎一竹篮子将晚饭带回东堂子。当年我常常加入沈先生奔走吃饭的旅程,没少吃沈夫人烧的可口饭菜。

任何困苦磨难都犹如过客,沈先生的快乐也很动人,在那种处境下,他还总担心王?和我的健康,常常未下班我就接到先生的电话:“到这儿来吃饭,有好东西!”“好东西”除了是沈夫人的小炒,还有沈先生自己做的红烧肉、红烧猪脚。沈先生烧的肉味道很好,肉烂烂的,口味不咸,还略带甜味。知道王㐨吃东西较细,他事先声明:“放心,我收拾洗得干净极了!味道好不好?”“好!好!”“那就再给你这一块!”不爱吃油腻的王㐨看着肉皮上竖着的小毛(沈先生眼不好,哪能看得那样细致),只得边大口吞吃着边说:“够了,够了,不能再吃了。”记得一次在沈夫人住处吃饭,一道笋干炖排骨,我们直夸味道好,等沈夫人转身去取饭时,先生悄悄告诉我们:“要不是我偷偷抓了一把糖放锅里,哪会这好吃!”然后像小孩一样神秘地微笑着……

沈家的条件没有地方接待客人,社科院为了面子,沈先生接待外宾时都借用院里的一间会客室或饭店的一个房间,后来时局宽松了些,沈先生也忙得跑不起了。他有一张坐了多年的旧藤椅铺了垫子,总是请客人坐,屋里没地方,院里沈夫人种植的小花园旁常是沈先生待客的首选处所。

先生没有诉苦的习惯,我觉得他总是站在很高的地方,清醒地看待那些过激行为。当我们被一些让人不平或困惑的事干扰得情绪不好时,沈先生常轻轻地谈:“这不去管它吧!要看到我们做的是大事,多少人在研究中国文化,我们不能输掉,尤其是日本人,多少人在研究中国文化。”

命途多舛的一本书

社科院在北京西郊友谊宾馆给沈先生租了两套公寓房,使多难的《中国古代服饰研究》(书名由“古代服饰图录”变更)最后得到一个安定的整理处所。沈先生讲,在书未成稿之前,有一次宴会上,沈先生与郭沫若先生邻座,谈到这本书,郭老主动说:“我给你写个序言吧!”并很快就送过来了,序言成于书稿之前,郭老未看过书稿。许多人不明缘由,总是问为什么序言和内容不符,这就是原因。沈先生理解郭老是用这个方式表示点歉意吧!

《中国古代服饰研究》一书也是命途多舛,1964年受命,原计划编写10部,1965年200幅图及说明的试点本完稿。沈先生这部书选的是历代争论较多、问题较多的题目,他以新的视角和观点进行阐述,提出了很多新看法、新见解。北京轻工业出版社承印,打出了10部样稿送审。谁知“文革”来了……

1981年台湾盗印他的《中国古代服饰研究》一书时,不仅删去了他的名字,郭老序言也被删掉了。

最快慰的事

《中国古代服饰研究》增补完稿后,原北京轻工业出版社所制玻璃版已不可用。出版社的阮波女士仍立意出版,考虑出版的几重难度,出版社一边和我们谈,一边又和日本讲谈社洽谈合作出版的事。那时刚刚允许与外方合作出版,轻工业出版社希望与日本讲谈社合作,沈先生不同意,遂让我取回稿件,又交与前来联络的人民美术出版社的詹惠娟交流,没过多久,了解到他们又将再与日本乃至美国谈合作出版。周总理嘱托的一本书,为什么中国人自己不能印出来呢!

沈先生命我再次从人民美术出版社撤回稿件后,他提笔写信给社科院梅益秘书长,把此书的出版事宜做了汇报,并请领导关心。很快,商务印书馆香港分馆的李祖泽先生亲自到北京,商谈出版的各项事宜。李先生的承印、安顿,让《中国古代服饰研究》的出版变成那些年以来沈先生最为快慰的事。从那以后,李先生及他的同事都成了我们交往颇深的朋友,后来为纪念沈先生从事文学创作60周年,香港商务印书馆陈万雄先生还组织出版了《龙凤艺术》的增订本。

沈先生夫妇、王㐨和我以及商务印书馆的编辑,在香港商务驻广州办事处进行了《中国古代服饰研究》最后的校对工作,花费了一个多月时间。沈先生抽空还到中山大学拜访老友商承祚和容庚先生,三位耄耋智者欢愉的会面很让人感动,就是那天商先生还为这本书题写了书名。