纪红建著 湖南文艺出版社2023年12月出版

(上接第1版)伴随着1914年改为湖南省立第一师范学校,这所在城南书院基础上建立起来的师范学校,进入了新式的现代师范教育并全面实行民主主义教育的历史阶段。在毛泽东那批学生学习阶段,孔昭绶校长是一个绕不开的存在。

思想开明

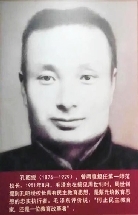

在湖南第一师范档案室里,我找到了所有关于孔昭绶的文字记载与照片(见图)。

1876年,孔昭绶出生于长沙府浏阳县,是近代教育家、政治家、新闻出版人、诗人,据说还是孔子第71世孙。他从小成绩优异,早年中过秀才,后来以秀才的身份被保送到湖南优级师范学堂。1909年从预科最优等毕业,升入历史地理本科。1911年,他选科毕业,前往日本法政大学留学。1913年,他获得学士学位。

刚一回国,他就被任命为湖南第一师范校长。二次革命时,他发表反袁檄文。革命失败后,他因赞同反袁而遭到军阀汤芗铭的缉捕。他被迫化装逃脱,东渡日本,留学法政大学,获法学硕士学位。直到1916年6月袁世凯死去、汤芗铭被赶出湖南,他才再一次被任命为湖南第一师范校长。

日本的留学历史,拓宽了孔昭绶的视野。在两次担任校长期间,他本着“采最新民本主义规定教育方针”“以人格教育、军国民教育、实用教育为实现救国强种唯一之教旨”的思想,仿照日本学制对一师的教育教学进行了全面改革,确立了“以造就小学教员为目的”,学制五年、课程17门(修身、教育、国文、习字、外国语、历史、地理、数学、博物、理化、法制经济、图画、手工、乐歌、体操、农业、商业)的中西结合教育的方针。

教育理念

主要措施体现在四个方面。

坚持“有治人然后有治法,然无治法未必有治人”的观点,大力调整教职员队伍,制定学校规章。他聘任了大批富有正义感且具真才实学的教职工,以他们民主和科学的精神、高贵的道德品质和渊博的知识,对学生产生了深远的影响。他制定的一系列学校和教学管理规章,至今还在采用。

制定了统一的校歌、校旗、校服、校训。校歌旨在“唤起学生讲学兴味,并涵养其高尚之思想”。校旗采用红麾、黄膘、蓝绿色的旗面中央置一白色五角星,内镌一黑色“师”字,作为“代表一师之徽识”,以“唤起学生爱校心”。

调动学生的学习积极性,培养学生的自学能力和自我钻研精神。从1916年始,推行修学旅行制度,除学校每学期集中举行一次外,还提倡学生寒暑假自由进行,其主要任务是进行各种社会调查和采集各种动、植、矿物标本及古文物等。从1917年始,他又把一师的工人夜校划归学友会教育研究部负责,使在校学生更多接触社会,了解教育需求。

“毛泽东与第一师范纪念馆”研究员颜蒹葭讲了一个淋漓尽致体现“尊重个性、宽容开放”教育理念的故事。毛泽东对数理化等功课天生缺乏兴趣,特别是数学,更是他的短板,但这并没影响他成为当时先进青年中的杰出代表。虽然他数学成绩不好,但数学教员王立庵却很喜欢他。一年暑假,他寄住在王立庵家自学,虽不是攻数学,王仍乐意供给他食宿。一次,毛泽东期末考试时有两科不及格。校长孔昭绶不仅没有生气,还决定因材施教,以平均分计算其成绩,不苛求其每科成绩。于此,毛泽东顺利从湖南第一师范毕业。

识人本领

更令人敬佩的,是孔昭绶的识人本领。如被称为“教育界的长沙王”徐特立,从1913年至1919年任教湖南第一师范,其间写下了我国近现代教育史上第一部教学论专著《小学各科教授法》和《教育学》。他上课时总是想方设法将枯燥乏味的理论知识讲解得深入浅出,深受学生欢迎,甚至不少教师因此也去听他讲课。

又如“贯通古今,融合中西”的著名学者杨昌济,于1913年至1918年任教于湖南第一师范。在课堂上,他不仅以理学的“立志、修身”要求学生,同时又不断向学生们介绍西方的新思想、新思潮。这种中西兼容的思想对当时的一师学生影响极大。

再如方维夏,1911年至1918年任教于湖南第一师范,他在教学上采取实地教学法,经常带领学生去岳麓山和学校附近的小山采集各种标本,现场讲授,又曾带领学生开辟实习园地,与学生一同种植、灌溉、施肥,他编写的《中等学校农业教科书》和《儿童训育法询》被教育界誉为“试办小学之良法善本”。

还如黎锦熙,1913年至1915年任教于湖南第一师范,与杨昌济、徐特立、方维夏等组织“宏文图书编译社”,他任主任,主要编辑“共和国中小学各科教材书”,又附办刊物《公言》,发表正义舆论,抨击教育弊政,湖南第一师范的学生很早就从此知道宣传的重要性。

翻开湖南第一师范校史,曾在这里任教的老师,在《辞海》中就占有16个席位。包括我国第一任学部委员李达,语言文字学家杨树达,国歌词作者田汉,著名历史学家周谷城,曾任新中国最高法院院长的谢觉哉,著名的教育家与作家夏丏尊,还有吴晦华、方维夏……

无论哪一位,都是时代的精英。