·杨早·

周养浩管理下的息烽

在我成长的年代里,贵州息烽集中营(见左图,息烽集中营旧址)的名头仅次于重庆渣滓洞与白公馆——后者胜在有一部著名的小说《红岩》。但息烽的声名着实不小,我知道张学良在那儿待过,杨虎城在那儿待过,《我这三十年》的作者、军统高层沈醉也待过。张恨水在重庆报纸上连载《八十一梦》,当局很不高兴,托一位同乡问他:再写下去,是不是想去息烽住一段?

息烽监狱成立之初,负责人为何子桢。他是一个残忍又无能的虐待狂,大批革命志士都因经受不住残酷迫害而相继死亡,社会舆论纷纷予以谴责。戴笠虽暴戾成性,但他不能不考虑政治犯大批死亡的严重后果。最后,决定让周养浩接替何子桢出任息烽监狱主任。周养浩,浙江江山人,他长相儒雅,文化水平高,却杀人如麻、冷血无情,被称为“书生杀手”。

周养浩上任后,用怀柔政策力挽息烽监狱“死亡危机”的狂澜,对监狱进行了“改革”:第一是开放,允许戴镣铐的“政治犯”全部打开镣铐;第二是白天实行牢房不锁门,让犯人自由活动;第三是把犯人所住的牢房一律改称为“斋”,即所谓读书的书斋。每斋设斋长一人,充当领导,同时撤销内卫即便衣特务,以解除在监犯人的精神威胁;第四是适当改善犯人的伙食供应,开展体育活动,按犯人的特长和爱好编成写作、编纂、绘画、蔬菜园艺等组。

由于“政治犯”死亡人数大大下降,戴笠对周养浩很是满意。戴笠曾夸奖息烽监狱是“犯人乐园”“监狱模范”,在军统内部会议上说:“如果让共产党、让全国人民看看我们息烽监狱,也绝对是模范中的模范。”

七张借书卡

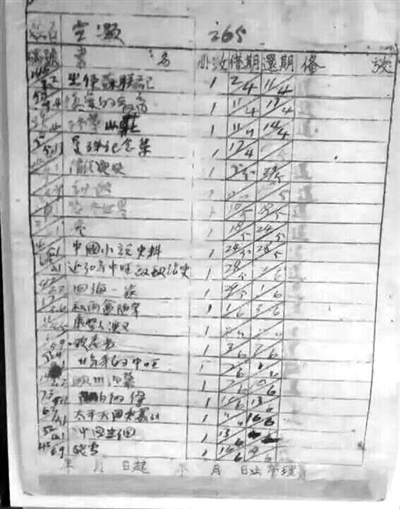

息烽集中营里照例有一个纪念馆。我注意到陈列物里有周养浩1949年后写的交代材料。不过,更让我感兴趣的,是橱窗里陈列的七张借书卡。我想看看,在周养浩主任的治下,犯人们可以看到什么书,他们又会选择什么书。

从能辨认的借还书时间来看,有一日即还,三日即还的,最长的时间是三周。七名借书者,可以根据年龄与身份分为三组。

第一组出身军队。年龄最大的叫李英毅(见右图,李英毅的借书卡),生于1910年,1930年于东北讲武堂毕业后,被派到张学良身边工作。李副官出身教会家庭,所以他会借一本《神明的子孙在中国》,他似乎比较喜欢西方名人尤其是德国人,借有《德国三大伟人处困难之态度》《告德意志国民》,还有歌德的《少年维特之烦恼》和《美国名将剪影》。他的阅读倾向逐渐往文学作品尤其当代言情小说转移,先后借有《茶花女》《天方夜谭》《农村妇人》《秋海棠》《现代青年》《红楼梦》《欢喜冤家》,中间还间杂着一套《曾文正公全集》。

另一位来自行伍的“修养人”叫陈策(文泽),1918年生,四川合江县人。1938年陈策即参加新四军,次年加入中国共产党。1941年,陈策在“皖南事变”中被捕。陈策借的书籍种类相对集中,首先是经济学类,如《实用经济学大纲》《经济学基本原理》《经济学》《经济学研究法》《经济学概论》《经济学教授纲要》,几乎像是要在息烽这所“大学”里修一个经济学学位。他另外主要借阅的一类书是国际政治,如《新南斯拉夫》《政治学》《最近政治思想史》《美国内幕》《现代国际政治》。陈策没有借过当代小说,但他似乎特别喜欢苏曼殊,先后借过《苏曼殊全集》《曼殊全集》,之后还借过《曼殊纪念集》。

被囚的年轻阅读者

七张借书卡的主人,有三名能查到经历的,都是十几二十岁的年轻人。他们被捕被送进集中营时,还都是中学生。1949年末,他们与前面两位大哥一起,被集中杀害于重庆。

李仲达,1921年生于山东。抗日战争开始后,流亡四川,就读于绵阳县六中。1943年至重庆,与冯鸿珊等误入歌乐山“禁地”被捕。同时被捕的还有绵阳六中的同乡同学石作圣。一起被捕的冯鸿珊,同样是山东人,但比李仲达小四岁,被捕时就读于重庆国立六中。李仲达和石作圣可能就是去重庆找他,才招致被捕。被捕后,他们被转囚于息烽集中营猫洞监狱。1946年7月才离开息烽,转回到重庆白公馆。11月遇害。

李仲达在狱中曾写诗歌颂毛泽东,革命倾向明显。他借阅的书目实用性相当强,比如《毒气防御治疗法》《神经衰弱病治疗法》《实用救急法》。他感兴趣的另外两类知识,一是心理学,如《变态心理学原理》《解心术学说》《精神分析引论新编》,二是国际政治,如《英德外交内幕》《战时的英国》《二次大战史料》《二次大战前夕》《二次世界大论复共》。李仲达读书有系统性,同一类书都是连续借阅,似乎想将图书室中的同类书都翻阅一遍。他还借阅过《高中英文读本》,希望在息烽仍继续高中学业。

好友石作圣的阅读倾向与李仲达有相似之处,如他也喜欢阅读《×××心理学》《应用心理学》《心理学大纲》,还有就是国际政治,如《现代国际政治(二册)》《日本×史教程》《东方民族论》《东亚史》。两位高中生对于神秘的两性可能抱有好奇,各自借阅有《性心理》《性的知识》《神圣的两性》。

另一位同乡难友冯鸿珊被捕时才18岁,他的阅读方向不大一样。国际政治类仅有一本《欧洲外交透视》,他对历史与文艺比较感兴趣,前者有《中国史纲》《初中历史》《中国近卅年史》,后者有《文艺先锋》《粮食》《骆驼祥子》《在人间》,与李仲达一样,冯鸿珊也借过《英文文法ABC》。

还有两位借阅者,我没有查到他们的生平与年龄。陈河镇看样子也是中学生,他也喜欢苏曼殊,连续借阅了《苏曼殊文集》《苏曼殊全集》《苏曼殊书信》,同时他也借有《高中数学(三册)》,文学书籍则有《农村妇人》《后水浒(三册)》《水浒新传(二册)》《小说汇刊》《人质脱缰的马》。有意思的是他还借了《音式庚论》《康熙字典(四册)》,似乎有志于语言文字的学问。

至于宣颐,我猜想他的年龄要大一些。他读的书很杂,也要老气一些。有梁启超的《饮冰室专集(二册)》,也有《美国战争与南北统一》《中国史纲》这样的热门书。他的一个阅读特点是特喜欢差点来息烽集中营做伴的张恨水,连续借阅了《满江红(四册)》《现代青年(二册)》《中原豪侠传》《欢喜冤家》,还有秦瘦鸥的《秋海棠》,而且看的速度很快。《东周列国传(二册)》他借了两次。宣颐对医学感兴趣,可能因为自己就有相关病症,借有《怎样和肺病奋斗》《健康学》《神经病治疗法》《近代病原仿(?)生物学》,他的另一个兴趣点是间谍故事,像《纳粹女间谍》《我是一个女间谍》并不见有他人借阅。

关于借书卡的分析到此为止。本当收束,但前一段我给岱峻《发现李庄》三卷本写书评,突然在第一卷里看到李庄同济大学有一位“特色教授”范学文。他在去李庄同济之前,曾于1942年在息烽指导过“特训班理化研究室”。当时军统在息烽办特训班,目的是要培养一批具有科技知识的精英特务。班主任徐亮动用私人关系,从西南联大请了一位化学系主任高照佛(教员档案无此人,应是化名)当顾问,教这20人的化学基础课。获得过德国兵工化学博士学位的范学文也曾在此教学半年。沈醉回忆说,这里的研究成果保密,直接上报军统局。1942年底,军统局给理化研究室的部分项目发过奖金,这些项目包括雁行密码法、人体秘密通信法,及暗杀用的香烟炸弹。研究室常常在集中营附近试验炸药威力,同时炸鱼打牙祭,“弄得附近经常响起巨大的爆炸声,不仅池鱼遭殃,连澧水河堤几处都被震坏”。

提到范学文在李庄,是因为1944年李庄同济大学工学院电机系有一位姓杨的新生,两年后他随同济回迁上海,1948年初因参加学生运动,被学校开除并遭缉捕,被释放后,回到四川,同年八月被特务逮捕,囚禁在中美合作所的渣滓洞监狱。十年后,他与同伴将自己的狱中经历写成一部小说,那就是“共产主义奇书”《红岩》。

(摘自《随笔》2024年第1期)