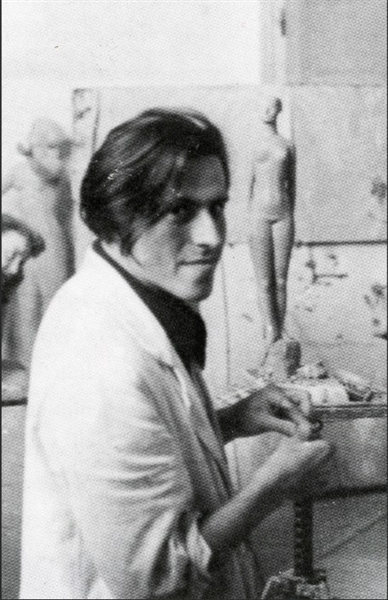

在艺术学院学习的君特·格拉斯

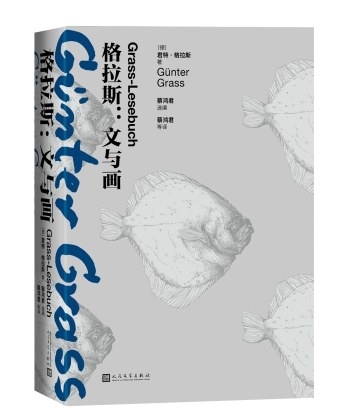

格拉斯为他的小说《猫与鼠》所做封面

《格拉斯:文与画》 [德]君特·格拉斯著 蔡鸿君选编 蔡鸿君等译

人民文学出版社2024年6月出版

德国作家君特·格拉斯是1999年诺贝尔文学奖获得者,他的《铁皮鼓》是二战之后世界文学最重要的作品之一;同时,君特·格拉斯也是科班出身的优秀画家。本书展示了“文学格拉斯”与“艺术格拉斯”的双面人生。

格拉斯曾经自豪地说:我“能用炭笔、钢笔、粉笔、铅笔和毛笔作画,而且左手和右手都行”,我从绘画中“为写作吸取了许多东西,如长时间的思考,修改的乐趣……最喜欢站着工作……”格拉斯的许多绘画作品常常产生于文学作品之前,并且影响着文学作品。

“艺术大师的学生”

格拉斯自称绘画是他的第一职业,三岁时开始有意识地画铅笔画,上小学时,他就喜欢绘画。格拉斯说:

就职业培训而言,我只是雕刻家和版画家,我学过石刻和石雕,在杜塞尔多夫艺术学院和柏林造型艺术学院分别上过三年;当作家,我是自学成才的。

十三四岁时,他立志以绘画、雕塑或舞台美术作为自己的终生职业。第二次世界大战延缓了格拉斯画家之梦的实现。直到1947年底,他才在杜塞尔多夫艺术学院注了册。然而,当时学校由于缺煤被迫暂时关闭,他只得先到“格贝尔与莫克公司”当了一段时间石匠学徒,主要任务是帮助修复战争期间损坏的纪念碑和雕像。

1948年初,杜塞尔多夫艺术学院复课,格拉斯开始了正规的绘画学习,主攻雕塑,老师是塞普·马格斯(Sepp Mages)。格拉斯后来回忆说:“我从他那儿学到了很多东西,他对我的帮助很大。后来我们发生了争吵,但他仍然帮助我转到另一位老师的门下,这就是奥托·潘科克。”奥托·潘科克(Otto Pankok)是德国二十世纪二三十年代著名的表现主义版画家,对格拉斯的版画创作影响很大。1952年底,格拉斯离开杜塞尔多夫,前往柏林造型艺术学院,投师于卡尔·哈通(Karl Hartung)的门下学习雕塑。这对师生感情甚笃,格拉斯在雕塑方面主要得益于哈通。1967年8月哈通去世时,格拉斯特地撰写了一篇悼文,发表在8月4日的德国《时代》周刊上,表达了他对恩师的怀念之情。他还与哈通的部分学生在“柏林S美术馆”联合举办了题为“卡尔·哈通和他的学生”的纪念画展。1956年,格拉斯以优异成绩毕业并获“艺术大师的学生”荣誉称号。

“无须换笔的作品”

1955年,格拉斯在南德电台诗歌竞赛中获得三等奖,很快又应文学团体“四七社”的邀请赴会朗读作品。1956年初,他与第一位夫人安娜移居巴黎,埋头写作《铁皮鼓》。由于时间关系,他暂停了雕塑,但却从未放弃作画,而是既写诗又作画。正如他自己所说:

在写诗和作画之间出现了一个有机的、相互作用的过程,…… 常常是在一首诗的前面画上一幅画,由这幅画再产生第一句诗,或者顺序正好颠倒过来。

他的第一部诗集《风信鸡的优点》(1956年)就是由四十一首诗和十幅钢笔画插图组成。此后的两本诗集《轨道三角地》(1960年)和《盘问》(1967年)也各有十八幅炭笔画和十幅铅笔画。这些绘画作品主要是素描,使用的是钢笔、炭笔、铅笔,线条简练,构图别致,技巧娴熟,风格粗犷,有的画幅较大,占了满满两页,有的具有很强的装饰性,许多作品系信手挥就,是“无须换笔的作品”(格拉斯语)。插图的内容总是与诗歌内容紧密配合,为诗歌提供了形象的脚注。

“我一直都在画画”

将文学作品的主题变为作画的对象,是格拉斯几十年美术创作的一个突出特点。《恶厨师》是格拉斯1961年出版的剧本,厨师因而也成为他多幅版画和雕塑的主题。在写《蜗牛日记》(1972年)期间,他创作了大量表现蜗牛的蚀刻铜版画,就连这时画的自画像也有两只蜗牛,他有意将其中一只嵌在自己的左眼里,以此象征他作为一个作家和政治活动家对事业所持的坚忍不拔、始终向前的决心。

格拉斯1975年访问印度时,对斗鸡印象深刻,并且在《大脑产儿》一书中有所描述,此后创作了几幅斗鸡的铜版画和石版画。二十世纪七十年代中期,他潜心于宏篇巨作《比目鱼》(1977年)的写作,在此期间,比目鱼自然成为绘画的中心主题,他创作了大量比目鱼的版画。写《母鼠》(1986年)和《铃蟾的叫声》(1992年)时,他画了许多形态各异的老鼠和蟾蜍。《辽阔的原野》(1995年)是作者对东西德重新统一这一巨变的反思,他画了大量头戴礼帽的人物或人物背影,似乎是要表达自己对统一后的德国在政治和社会等方面变化莫测的思考。晚年,格拉斯又改画彩色的水彩画,出版了配诗画册《拾来之物——给不读书的人》(1997年),这时,他甚至干脆就把诗歌直接写在画上,真正做到了诗画合一。

谈及文学与绘画之间的关系,格拉斯说:

我一直都在画画,如果我不在画画,那就是因为我正巧在写作,或者专心一意地不做任何事情。……在绘画时可以找到更加简洁的表达方式。早在我把关于比目鱼的童话写成一部长达七百多页的长篇小说之前,我就已经将这条大鱼画了出来。……诗歌和绘画同步发展,彼此相互关联。绘画常常是画出来的诗歌,而许多诗歌则编织成了一幅绘画……对于我来说,绘画在写作中延续,从绘画的结构中又可以引出转向叙事文学阶段的倾斜,因此,“你首先是作家还是画家”这个问题,从来就不会让我操心。