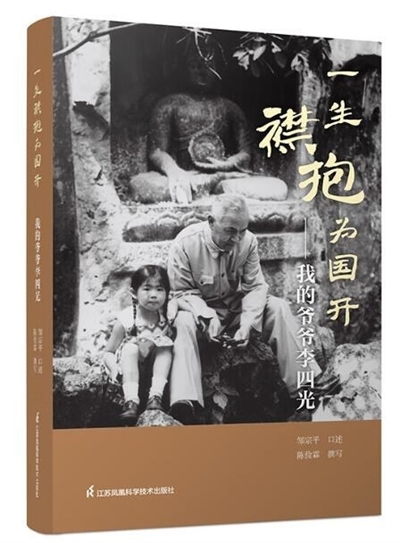

邹宗平口述 陈俭霖撰写 江苏凤凰科学技术出版社2024年3月出版

爷爷奶奶和小不点的我

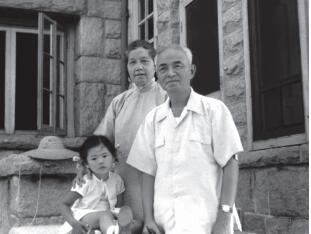

我的爷爷和奶奶

1953年,出生于上海不久的我经常被母亲带回北京探亲。或许是应了人们常说的“隔代亲”,外祖父李四光和外祖母许淑彬对我这个唯一的外孙女是百般疼爱,总是抱在怀里舍不得撒手。见此情景的李林,想着自己不能朝夕陪伴年迈的父母,老人独居北京必定十分孤单,因此回上海后和丈夫商量,把当时六个月大的我送到了北京。

我来到北京时,李四光已是64岁的老人。外祖母许淑彬是位个性特别爽朗的老太太,她说:“也别什么外不外的了,都自己家里人,以后就喊爷爷奶奶吧,简单,听着亲切。”从此我就称呼李四光为爷爷、许淑彬为奶奶了。

儿时的记忆中,爷爷李四光总是很忙。那时候他已没有太多爱好,除了地质、数学和物理方面的专业书籍,武侠小说和其他杂书都无暇触及。但只要有空,爷爷就给我讲故事,虽非高大上的内容,听着却很有趣。此外,还有什么“莲塘莲子跳,一脚跳下马”之类的接龙诗,很长一段,爷爷记性好,他能从头到尾背给我听。

从小到大,我属于那种基本考试能及格、不用蹲班留级的3分学生(当时成绩按5分计)。

爷爷整天忙于工作和科研,基本上没有太多时间来管我的学习,奶奶对我更是宠得不行,家里的气氛总体轻松愉悦。只是到了星期六晚上,我才会有点小紧张,因为在郊区单位上班的母亲李林要回家了,她常拿着我的成绩单训斥我。

奶奶的“溺爱”

回想起来,在我成长的过程中受到奶奶许淑彬的影响最大。许淑彬从前在女师大附中教过书,她一辈子说话做事不会拐弯抹角,教育理念是提倡自由发展,孩子愿意学的东西一概支持,不想学了也会给予适当鼓励。对于这一点,父亲邹承鲁也十分赞同。

那时小学有习字课,暑期老师布置了很多描红练习,我觉着乏味都给扔到了一边。等到快开学前,我就哭哭啼啼去求奶奶:“奶奶呀,您看我还有这么多的描红没做完,老师要骂我的啊,怎么办啊?”奶奶一瞅:“啊?整个暑假就光知道玩,快拿来,我给你描吧。”因为害怕被老师发觉,奶奶还不能描得太好,总给故意描得这儿缺一块、那儿多一点的,等到开学交作业时好歹算是过了关。

爷爷经常教育我,说人不能太自私,否则长大了一定会吃亏,英文有个单词“spoil”,意思就是“溺爱,被宠坏”。我小时候脾气可坏了,想要什么就得给什么,一不答应就又哭又闹。母亲李林打小习惯性地畏惧许淑彬,因为奶奶十分严厉,动辄会对她进行训斥。

家里就这么一个宝贝疙瘩,奶奶舍不得凶我。到了小学三年级,那时全家已搬到了紫竹院,有一次奶奶让我去做个什么事,我不肯,奶奶就有点生气,她使劲朝我嚷嚷,我竟然毫不示弱地给顶了回去。那天爷爷正好也在,他老人家可是第一次见到这样的场面,从前许淑彬教训李林时,从来没听到有敢回嘴的时候。爷爷当场就被吓坏了,他一屁股坐到椅子上,感觉自己的心脏病马上就要犯了。才过一小会儿,回转神来的爷爷突然发现,还没等他突突乱跳的心脏平静下来,奶奶和我早就抱在一起。

我甜甜地直喊“奶奶啊”,奶奶也慈祥地回着“心肝宝贝啊”,好像刚才啥事都没发生过。打那以后,不管我和奶奶在家再怎么吵架闹别扭,爷爷都熟视无睹,毫不担心,因为他知道,不用多久这两人就会自动和好。

爷爷对我疼爱有加

爷爷对我自然是疼爱有加。小时候我晚上睡觉不老实,总爱蹬被子,家里保姆也没法时时照看,爷爷不放心,总是起夜帮我压被子。后来想,每天这样也不是个办法,他就缝了个地质队野外考察常用的睡袋,严严实实把我给裹住,总算解决了我睡觉着凉的问题。

杭州疗养期间,顽皮的我不肯好好吃早饭,任谁哄都不行。爷爷就说:“让我来吧。”他举着一片面包挡在我的小脸前逗我,问:“能看到爷爷吗?”我说:“不能。”爷爷说:“那你在面包上挖个洞看看?”我听话照做了。爷爷又说:“真乖,把面包往眼睛边上靠近一点,再看看有什么?”果然,我看到了爷爷的笑脸,很开心。爷爷继续哄我,说:“把刚才的那一小块放进嘴里,然后再眸一眼,是不是两只眼睛都能看见了?”就这样,眼睛,鼻子,嘴巴……直到那片面包变成了“千疮百孔”,早餐也就差不多了。南方话把偷瞄一眼叫“眸”,爷爷当年每看一眼他就喊“眸”,所以很多年里,我都把早餐吃吐司面包称为“吃眸”。

爷爷从来不过问我的功课,但这并不代表他对我的成长毫不关心。从小到大我挺爱看小说,到“文革”时,我读了一本苏联卫国战争时期的小说,里面有男主人公回到家乡和初恋女友之间的爱情描述。有一次我跟爷爷吵架,竟脱口而出道:“你们这些都属于资产阶级生活作风,我不要学你们,我要做小说里那样的人,要当英雄。”爷爷听了我的话,忽然有点小紧张,他特地把那本书给找来,忙里偷闲认真阅读了其中的部分章节,并告诉李林说:“你们得管管她,不能她想干吗就干吗,她还根本没到那个时候呢。”