杨逸,吉林省吉林市人。中国作家协会会员。吉林省作协文学院签约作家。2018年至今,在《中国作家》《青年文学》《四川文学》《作家》《红岩》《美文》等刊物发表纯文学作品逾百万字。长篇小说《东山坳》已列入中国作协“新时代山乡巨变创作计划”重点推进作品。曾获第五届吉林文学奖、第六届公木文学奖、第十四届长白山文艺奖。

(《东山坳》,作家出版社2024年8月出版)

引 言

不知道多少年以前

人们来到这里

给山和河起个名字

骑马的坐在马背上

放羊的跟在羊身后

牛儿吃草卷起舌头

狐狸和土狼

寻找着野兔子的窝

不知道多少年以后

人们回到这里

山和河还叫从前的名字

骑马的还在马背上

放羊的还在羊身后

牛儿吃草卷起舌头

月亮和村庄

吟唱着山坳里的歌

不眠夜,听到一首歌。似小石河,似东山坳。隐约中,夜气浮开,心跳荡出胸口,如马蹄踏过空谷。

又细听。不是小石河,不是东山坳。心跳却无法再安生。歌声随月光漫溢窗外,又洇回窗里。恍惚着,听歌里的马打了个响鼻。心头一热。四下围拢的竟是羊咩牛叫,山高水细。

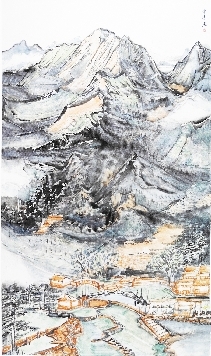

经过那个桥,爬上那个坡,眼前蠕蠕而动,是春天的桃花,夏天的白榆,秋后的山梁,冬天的大雪。

村庄盘坐在山坳,炊烟和落日拾起动物的鬃毛,捻成祖母黑白照里的发髻。父辈身体里的骨头,像坚硬的良木,打造成一副副木犁,斜插在田垄。有人在日子里将错就错,有人挡在命运的风口,把岁月搬弄出声响。山林静谧,旧马灯在老马厩里慈眉善目。

那片年年盛开的山桃花曾对我说,我走到哪里,它们就开到哪里。

第一章 驴铃铛

人们乐于把过去的事叫作故事,不管大小,只要已经过去的,都是故事。

我要讲的故事发生在东北。具体点儿说,东经126度交叉上北纬43度,叉出个不起眼的小村子:韩屯。韩屯不大,在普通地图上还不够画个顿号。有村户百十来家、村民四百余口。韩屯有座山,名叫东山,它像道高大的屏障,挡在韩屯东面。韩屯就囫囵个儿地窝在东山坳里——我所讲的人和事,都在东山坳。

原先,村头有口老井,井边有几棵老榆树,头很大,发量浓密。每到夏天,老榆树顶着满头墨绿,给身旁生产队大院儿撑出块荫盖。荫盖下边是牲口棚,长长的一趟,里边一排木槽,槽头上拴着二三十头牛、马。生产队的牲口都住集体宿舍,吃大锅饭。就外边有个单间儿小灶,招风惹眼,也不怕遭妒忌。单间儿住的非牛非马,是头灰毛长耳驴。这驴骟过,未婚未育。别的牲口日出而作,日落而息,它不光上白班,还常上夜班;别的牲口都有外号,它只有大号;别的牲口每天一进一出,这驴几进几出。还有个不同之处:它有个铜铃铛,脖子下挂着,走起路来叮当响。

就要问了,啥驴这么特殊?就会答了,拉磨驴,专给女人当帮手,拉碾子拉磨,满耳朵张家长李家短。

这驴吃过百家饭,谁家牵去干活儿,都会喂些上好的草料。这驴也挨过百家揍,最窝囊的童养媳踢过它,最老的小脚老太捶过它,连刚会走路的淘气娃娃,也在它蹄子上撒过尿。早先这驴每天都要患得患失几回,一会儿觉得自己重要,一会儿又感觉自己卑贱。它的毛病在生产队来了另一头骟驴那天,忽然就好了。它去拉碾子,不再懒洋洋。路过村里小破庙,不再东张西望。路上遇见红事,不再斜着眼偷看新郎的大红花。遇上白事,驴脸也能挂出一脸悲伤。谁喂它吃草,它就用柔软的鼻子去蹭人家的手。没多长时间,后来那只骟驴又被带走了。

就这样,生产队的拉磨驴一直都是它。驴的木槽子上刻着几个歪扭的字:为全体社员服务。这头驴有个癖好。它干活时不叫,走路时不叫,专门在傍晚收工回来,老半天不迈单间儿的门,可地打滚,嘴里“咴儿咴儿”地一个劲儿叫。就为这,到它老死,留在韩屯的大号没变过——叫驴。

叫驴走后第二年,生产队解散了。韩屯家家又有了地,队里的牲口也被分了个七零八散,有三家分到一头牛的,也有四家分到一匹马的。地是农民的命根子,种地又离不开牲口,牛鞅子、马鞭子自然都成了稀罕物。张三家捞着了,李四家没捞着,火药味儿就往外冒。分到最后争抢起来的正是叫驴脖子上那个铃铛。许是起初觉得小,不起眼,许是大伙儿都盯着大物件抢,总之最后没啥可分了,才想起还有个铃铛。就为这副驴铃铛,一帮人从生产队屋里吵吵到院儿里。

一个脑瓜尖尖的瘦高个子说:“那驴,一直我喂,对我多有感情就不用说了吧?单说这铃铛,要不是我护着,那年不就扔炉里炼钢炼铁啦!”这人叫郑万山,原先是生产队饲养员。屯里人说到他,不管说的啥,临了总会带上一句:“那姓郑的可是牛角上抹油——又尖(奸)又滑呀!”

郑万山话音刚落,另一个说道:“要这么说,这铃铛最早可是我入社时带进来的,你知啥是物归原主?”说话的叫韩富贵,四十开外,浓眉大眼却含胸佝背。不过嗓门儿煞是洪亮,人称“韩屯第一穷”。韩富贵这话不无道理。入社时,是他牵来一头青骡子,这铃铛就在那头青骡脖子上。

韩富贵仨闺女,没儿子,家里有个病婆娘。他媳妇先天哮喘,除了嘴巴不饶人,身子骨要多糠有多糠。韩富贵身子也不瓷实,胎带的风湿病,关节全都变了形。他家也分了几垧地,可惜种不动。舍不得过去的生产队,可惜又回不去。

郑万山就不服了:“韩富贵,少耍埋汰——你说的那是哪年月的事?”

(选载之一)