陈冲著 上海三联书店2024年6月出版

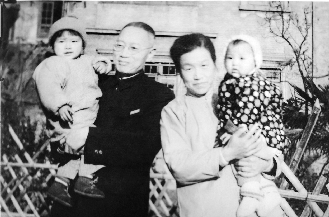

家门外,外公抱着我表姐,姥姥抱着我

照片里的外公

我恍惚有这样的记忆,出事的那天外公没有吃完碗里的午饭,拨到猫食盆里喂猫了,那以后他就再也没有回家。那晚母亲很早就让我和哥哥去睡觉,半夜我被各种动静吵醒,好像有人低声急促地说话,还有进进出出的脚步声和关门声。

第二天早上,我没有看见家里的大人,老保姆把我送去了幼儿园。下午她接我回家的时候,母亲站在门口等着我,把我带到灶头间,蹲下来搂住我说,外公死了。说着,她就哭了。那年姥姥59岁。母亲说后来姥姥曾经吞别针,但是被抢救了回来。

外公死后的第二天,母亲送我去幼儿园,教我说,别人问什么你都说不知道就行了。

排在我前面的女孩回头说,我爸爸说你的外公不是死了,是畏罪自杀,什么是畏罪自杀?我低头说不知道。我的确不知道,但是那不明意义的四个字却嵌到了我的脑子里。

1981年我出国留学的时候,随身带走了家里仅存的几张外公的相片(见左图,其中的一张)。外公离世那年60岁,据母亲说,他精力充沛,连体重都保持在青年时的水平,一般中老年人好发的心血管病、糖尿病、关节病之类他全没有。而在那个寒冬腊月的夜晚,他毅然结束了自己的生命。我怎么才能理解他?

直到2006年3月,外公死后39年,我才第一次跟母亲谈起外公。母亲说复旦大学上海医学院、中国科学院上海药物研究所和上海市药理学会要共同组编《张昌绍教授诞辰100周年纪念》。上医问她要外公的老照片,可她一张都没有找到。我说剩下的几张我出国的时候带走了。那天,母亲跟我说了很多外公的身世。

中国药理学的奠基人

外公是中国药理学的奠基人,1937年他以全中国庚款留学考试第一名的成绩,赴英国留学。先在伦敦大学Sir John Henry Gaddum教授处学习,后到牛津大学进修。1939年他接受医学博士与哲学博士学位,并被吸收为英国皇家学会会员。1940年外公到美国哈佛大学进修,当时不少英美实验室邀请他担任要职,但是他看到祖国山河破碎,科学停滞不前,便毅然在1941年冒着德、日潜水艇偷袭的危险,乘远洋轮归国,回到上海医学院任教并从事科研。他回国时,上海医学院已经搬到重庆歌乐山,那里环境非常艰苦,没有任何国外的医学杂志。外公靠过去在国外的同事寄给他微缩胶卷文献,来了解国际医学动态。

母亲记得在重庆歌乐山的时候,每个月一次,外公望穿秋水似的等待那些国外寄来的书籍包裹,有时邮件被战火中断,那个月就白等一场。待终于盼到时,实验室的人员便轮流将胶卷放在显微阅读器下阅读,同时在打字机上将文献打出来。当时外公、姥姥和母亲住在一栋竹片糊泥巴的小房子里,包裹寄到后,一家人就搬到柴灶旁去吃饭,饭桌用来放阅读器和打字机。外公白天在实验室工作,晚上回家后阅读打字,文献打出来后,马上着手写综述,直到深夜。就在这样的条件下,外公写出了许多当时国内十分稀缺的医学书籍,并在国外著名的科学杂志发表了不少论文。

简历上空缺的四年

2014年,我参与了中央电视台的一个叫《客从何处来》的寻根节目,去挖掘外公简历上空缺的四年。1924年到1928年正是他从少年走向青年,世界观和价值观形成的关键年龄,这四年却是空白的。

节目组把我带到上海图书馆。图书馆员从资料库里拿出一沓江苏省立第四中学的校刊。在民国十三年(1924年)的校友会月刊第一版里,记载着学校期终考试的情况,“分数最优秀的给予奖状各一张,张昌绍总平均分数有92分之多,当然为高级部之最优者”。

外公只念到小学毕业,就去苏州树德医院做了学徒。外公愈来愈感觉到,跳过中学要想学医相当困难,于是就买了中学课本来自学,在1926年考取了苏州的江苏医科大学。可是在录取后,校方发现他没有中学文凭,不同意他入校。他只好退回去考太仓中学(苏州省立第四中学)的高中插班生。

据母亲说,外公最满意的生活,就是深深沉浸在他的科研工作中。从英国留学开始,他就被儿茶酚胺和肾上腺素神经药理所吸引,这是他最渴望研究的领域。但是为了国家的需要,他一而再再而三地推迟这一研究题目。先是战争中需要治疟疾,再是农民需要治疗血吸虫病,接着是研发避孕药。外公总是热情地投入到这些工作中,哪怕成年累月地辛勤劳动,所得到的只是极其微小的突破,对他来说也是极大幸福。到了60年代,国际上肾上腺素神经药理蓬勃发展起来,外公感到,中国进军儿茶酚胺的时机终于来到,他准备把毕生精力奉献给这门科学。

在拍摄《客从何处来》的最后一天,我们来到一栋即将被铲平的百年老楼。那是外公曾当学徒的苏州树德医院旧址。待我们走后,这栋楼将化为灰烬,也许只有我记得,它曾经崭新地矗立在这里,承载了一个少年无尽的辛劳、激情和梦想。