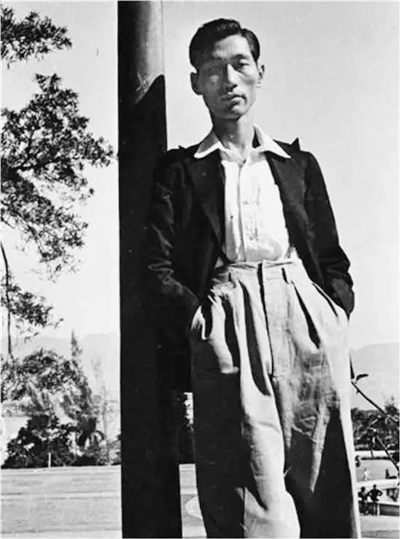

在日军南京大屠杀后不久,曾亲身经历了南京大屠杀恐怖的中国作家,迅速用文学的形式反映与揭露这一人类历史上罕见的暴行。其中,广东籍作家黄谷柳(见图)写的《干妈》,是最早出现的一篇反映南京大屠杀的纪实文学。

在南京保卫战的中国守军中,粤军部队第六十六军叶肇部与第八十三军邓龙光部英勇善战、功勋卓著。他们开始担任南京城东外围汤水镇一线的防御,英勇地抗击了敌人疯狂的进攻。1937年12月8日,南京外围防线被火力优势的日军突破后,他们奉命撤退进城里防守。1937年12月12日傍晚,当中国守军遵令撤守阵地时,大多数军队都无序地涌向城北下关长江边,只有粤军第六十六军与第八十三军,冒险从太平门出城,向东冲破正面之敌,在付出很大伤亡,牺牲了第159师代师长罗策群少将、第156师参谋长姚中英少将、第160师参谋长司徒非少将等许多官兵后,终于杀开一条血路,经紫金山麓,向浙皖边界突围而去,表现了中国军队应有的魄力与勇气,是南京保卫战最壮烈的篇章之一。

当时在粤军部队中任下级军官的黄谷柳,原名黄显襄,广东梅县东兴人,1908年11月15日出生于越南海防市一个华侨家庭,毕业于云南省第一师范学校。1927年3月,在大革命的高潮中,19岁的黄谷柳加入中国共产主义青年团,旋赴广州准备参加国民革命军。不久因国共分裂,黄谷柳与组织失去联系,生活无着,遂进《循环日报》社当校对,开始走上文学创作道路,曾在《大公报》发表通讯《过海防》。1931年夏,他加入粤军陈济棠部第二军第四师,任文职,先后任上尉科员、秘书、中校科长等职。1937年7月,全民族抗战爆发后,29岁的黄谷柳随军先后参加了淞沪抗战与南京保卫战。在1937年12月13日南京城陷后,他因故未能随大部队及时撤出,与几个粤军士兵一道被困在南京城中大方巷一家煤炭店的地下室中,面临着日军搜捕与屠杀的危险,幸得这家煤炭店店家老板娘的冒死相救,才得以在南京城里隐藏了两个多月,于1938年3月逃离南京,辗转回到家乡广州。

黄谷柳经历了日军南京大屠杀的那些血泪岁月。回到广州后,他以亲身经历与对那位不相识的南京老板娘冒险相救的感恩之情,写下了一本纪实文学《干妈》,发表在著名的抗战刊物《文艺阵地》第3卷第15期上。

黄谷柳的《干妈》以第一人称“我”——一位南京守城军人的口吻,记述了南京保卫战的悲壮战斗,也以文艺手法描述了南京城陷后日军大屠杀的悲惨血腥:

从水西门外驶进的(日军)军用汽车用油布密密盖着,不让人民晓得上面堆垒得满满的是什么东西。可是在汽车上面正盘旋着追逐腥臭的乌鸦,汽车下面正淌滴着鲜红的血水……

读者明白,在那日军军用汽车里装满的,是刚被日军屠杀的无数中国战俘与平民的尸体,他们的鲜血还在不断地流淌,染红了道路。

《干妈》重点描述了一位善良、坚强的南京老板娘的形象。她实际上是当时受苦受难而坚强不屈的中国妇女的缩影。她在日军疯狂的屠城与血腥的大屠杀期间,竟然冒全家被杀的危险,在家中隐藏了几个不相识的中国守军官兵——“我”与几位战友,达三个月之久。她将全家仅有的口粮节省下来,供这几个中国军人吃饱。到了1938年3月,当日军大屠杀的高潮过去,她不惜倾家荡产,最终将这几个中国守军官兵安全送出南京。她强忍创痛说:“你们能平安出去了,一切都有望了,我受罪算得了什么!”真诚朴实的话语显示了一位中国母亲的伟大胸怀与崇高人格,令读者听之垂泪。

《干妈》的纪实性与时效性,使它成为记述南京大屠杀的重要史料。

《干妈》是黄谷柳最早发表的纪实文学作品。当时他才30岁,在创作界也没有什么名气。皖南事变后,他辞去军职,专事创作。1943年9月,他发表中篇小说《杨梅山下》,后又连续发表话剧《碧血丹心》《墙》等。抗战结束后,应夏衍之约,他在《华商报》副刊上连载长篇小说《虾球传》。1947年底,他参加十万大山地区的中共粤桂边纵队,任纵队司令部秘书。后来他又发表了《七十二家房客》等作品,并于1949年2月在香港由夏衍与周而复介绍,加入中国共产党。1949年10月后,他历任广东省文学创作室的专业作家,兼任《南方日报》编辑、记者,中国作家协会第二届理事等,成为广东有代表性的作家。(摘自12月19日《团结报》 经盛鸿文)