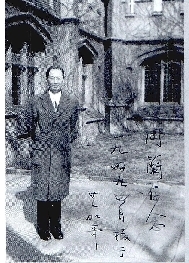

1949年邓嗣禹在芝加哥大学留影

芝加哥大学

邓嗣禹(1905-1988),出生于湖南常宁,现代著名历史学家、汉学家和图书文献学家。1938年,他师从费正清,在哈佛大学攻读博士学位。1941年,当他的博士学位尚未取得时,便应聘到芝加哥大学,在社会科学部东方语言文学系任教。1942年6月,芝加哥大学受美国陆军委托,成立东方研究院,邓嗣禹任执行院长,兼任图书馆馆长。芝加哥大学开办的课程,当时称为“中国语言文史特别训练班”,培训时间从1942年8月开始,到1944年3月结束,比哈佛大学开办的日期要早一年,由邓嗣禹负责并兼任班主任工作。

1945年11月,在西南联大获得硕士学位的杨振宁来到芝加哥大学,追随著名物理学家费米,攻读理论物理博士学位。由于刻苦用功,学习方法得当,又有名师指点,杨振宁慢慢有了名气,成了“学生老师”。1948年6月,他获得博士学位之后,因成绩优秀,破格留校担任讲师,后来到芝加哥大学设立的艾里逊实验室工作。

1944年3月初,胡适在离任驻美大使之后,曾被邓嗣禹礼聘到芝大,讲授“中国思想史”课程十余日。后来,胡适回信表示感谢,并在之后的交往中一直称邓嗣禹为“邓老板”。1945年,国民政府任命胡适为北大校长,这年9月26日,胡适致信邓嗣禹,邀请他回北大历史系任教授。1947年11月,邓嗣禹向胡适递交辞任信后,到日本东京大学拜访南原校长,回到芝加哥大学任教。

邓嗣禹与杨振宁结缘

在芝加哥大学期间,杨振宁写过《一个粒子湮灭成两个光子的选择定则》。对于这篇文章,他也写了一篇很重要的注释文章,用来介绍芝加哥大学当时的学习氛围:

我在芝加哥大学那几年,每周都举行物理系和化学系教师共同参加的讨论会。这种讨论会是非常不正式的,有时并没有预定的报告人。讨论会的论题十分广泛:这周讨论考古学中的碳14测定年代法,下周的论题可能就会变成关于元素起源的推测,等等。由于有费米、特勒和H.Urey出席,讨论会总是谈笑风生、气氛活跃,绝对不会出现冷场。

邓嗣禹与杨振宁两人结缘,就是在芝加哥大学举办的这些跨学科的讨论会上。

杨振宁写给邓嗣禹的第一封信,时间为1981年7月28日。当时,他正在纽约州立大学石溪分校担任“爱因斯坦讲座教授”,兼任理论物理研究所所长。在此之前,杨振宁一直在普林斯顿高等研究院,作为终身教授,已经有17年的时间。

1965年11月11日,《纽约时报》头版刊出杨振宁接受该校“爱因斯坦讲座教授”教席的消息。报道说,杨振宁的“爱因斯坦讲座教授”年薪4.5万美金,比纽约州立大学校长的薪水还多5000美金。当时美国大学正教授的最高平均年薪是2.21万美金。由此可见当年这个讲座教授在美国社会中的地位。

1981年,邓嗣禹中学同学的孩子在清华大学读硕士。他希望能够到美国高校深造,申请博士学位。于是,邓嗣禹写信给杨振宁,希望他能够提供帮助。杨振宁非常了解美国大学招生的情况,于是,他在回信中写道:

我建议您写信给这位年轻人,告诉他应该直接写信给美国各所大学,索取申请表格,然后向这些大学提交申请。我认为,他有一种错误的印象,认为进入美国大学,可能会受到那些有私人关系人的影响。

杨振宁在这封信中所指的年轻人名为詹先泽,他出生于1940年,1956年以优异的成绩考入清华大学机械工程系汽车专业,1962年毕业。1978年10月,他又通过考试,成为改革开放之后清华大学招收的第一批硕士研究生,并在1982年2月再次以优异的成绩毕业。1981年4月,在硕士毕业前,詹先泽希望能够到美国深造,继续攻读博士学位。于是,他写信给邓嗣禹。邓嗣禹将詹先泽的信以附件的形式寄给杨振宁,希望得到他的建议。

杨振宁的演讲与诗歌

1984年,杨振宁在荷兰莱顿大学担任“洛伦兹讲座教授”。这年3月,杨振宁应邀到印第安纳大学演讲,他与邓嗣禹再次在校园内会面。从1950年开始,邓嗣禹在印第安纳大学工作了26年,先后担任历史系主任、东亚研究中心主任等职务,并于1976年退休。此时,邓嗣禹在此校担任资深教授。

那些年,杨振宁多次在纽约州立大学石溪分校、香港中文大学等地发表演讲。关于杨振宁在美国演讲的内容,1984年4月23日,邓嗣禹在写给女儿邓同兰的信中,告知3月20日杨振宁在印第安纳大学演讲情况:

3月20日,杨振宁至印大大礼堂演讲,他聪明绝顶,非常叫座。他说近十五六年以来,每年回国一次,所感到美中不足的是,管理经营工作欠佳。

1984年6月5日,邓嗣禹再次致函杨振宁,信中提道:

最近,我妻子把我的冬衣送去干洗。她发现了一张有中文题字的纸条。这是您在我们家时留下的笔迹。幸运的是,我在附呈的复印件中,找到了诗词的来源。

1983年7月11日,杨振宁由瑞士苏黎世乘飞机返回纽约。在飞越瑞士中部阿尔卑斯山脉以北地区时,他见到当地人烟稠密,风景绝佳。天边遥见少妇峰、黑鹰峰杂于云雾之间,飘忽迷离。于是,他以《瑞士仙境》为题目,有感而作:

谁道仙源无处寻,薄雾良田湖丘群。雾上白垛悠闲飘,浅是雪山深是云。

我们依据邓嗣禹信函中的内容可以推测,早在1984年3月,杨振宁在印第安纳大学演讲结束后,曾经在邓嗣禹家中做客,交流过这首诗,并用中文写在纸条上面。而邓嗣禹把它珍藏在西服的口袋中,直到6月份他夫人发现了这张纸条。

(摘自《书屋》2024年第12期)