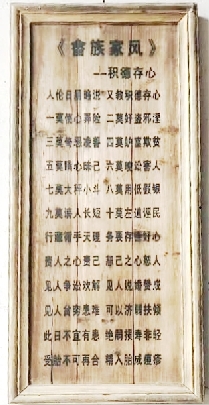

福建省霞浦县半月里村,畲族民间博物馆藏“畲族家风”木牌,第六条即“莫唆讼害人”

民间语境中的“莫唆讼”

“唆讼”,意指挑唆人打官司。不挑唆别人去打官司,在许多家训、家风或者族规等均可见类似的表述。根据学者的研究,李鸿章所在的合肥李氏家族在清代末年的族规中就规定族间子弟倘违反父兄教令、不孝不悌、任性妄为,或唆讼搭台、讹诈强夺以及窝引匪类、偷窃行凶、谋害家庭等事,并又屡教不改、情罪严重者,“应即从严共同处死”。即如果有李氏族人挑唆别人打官司、讹诈强夺别人钱财,且屡教不改、情节严重的,可以不用报官处理,直接依据族规处死,可谓相当严厉的惩罚。

《三槐王氏家谱》中记载了王氏家风,对“唆讼”行为的态度则直白到近乎谩骂:“怂人告状,不如禽兽。利令智乱,灾难必临。”此外,《黄氏戒后词》中也载明“毋为唆讼”等等。在更为家喻户晓的《朱子家训》,其对待诉讼的态度也是鲜明的:“居家戒争讼,讼则终凶。”若按照“举轻以明重”的法理,朱子家训讲要“戒争讼”,当然更要“莫唆讼”。

民间劝人“莫唆讼”的家风家训还有很多,从本质上分析,这些都是家族或者乡村自治的一种形式。一旦“莫唆讼”这一原本不带有道德评价的行为要求成为家风的内容,则在民间语境下实现了道德化转换。若有人唆讼,就是属于违反家风、家训等的不道德行为,不仅要背负道德的谴责,也将无法融入彼时彼地的乡土社会。

官方语境中的“莫唆讼”

据《清宣宗实录》一书记载,道光十八年十一月“谕军机大臣等:至田土案件,如有汉人霸占苗业,及夷民诬控平民,务当公平听断,治以应得之罪,毋得任听胥役诈索,客民唆讼。以杜侵越而靖边陲。将此各谕令知之”。

自雍正朝起,清政府在西南地区开展大规模的“改土归流”,废除西南少数民族地区的土司制度,改由中央政府委派流官直接统治,实行和内地相同的地方行政体制。在这个过程中,部分心怀不轨的客民进入这些地区,通过“唆讼”“诬告”等方式,侵占了少数民族的田地。清代中期,在贵州的部分地方“唆讼”已经成为客民侵占土民田地的一种方式。此种情形之泛滥,致使当时的统治者不得不通过发布上谕的方式加以惩治。

除此之外,清朝在治理“命案私和”时,官方也意识到了“唆讼”所带来的危害。根据学者的研究,康熙年间,福建同安知县朱奇政就颁布《命案示》,表明了严惩讼师的态度。他认为:“人命案件,尸亲混指不尽真凶……皆有讼棍主唆,所以尸亲每逢命案居为奇货,甚至舍下手真凶不问,而飘空影射于无干之人”,将家属私和人命的陋习归因于讼师。从告示的具体内容来看,命案私和的治理主要涉及两个方面:一是杜绝讼师唆讼,禁止讼师教唆家属以命案图财、诬告的行为,违者依法惩处;二是规范家属的行为,要求他们如实控告,不可借命案株连抄抢。

官方对“唆讼”的规制,也体现在相关律例中。《大明律》刑律诉讼一节中规定:“凡教唆词讼,及为人作词状增减情罪诬告人者,与犯人同罪。”清承明制,《大清律例》除规定“凡教唆词讼及为人作词状增减情罪诬告人者与犯人同罪(至死者减一等)”之外,还规定了官员应当严惩讼师唆讼的行为,否则要承担相应的责任。

官员们对唆讼的讼师们还通过各种方式口诛笔伐。根据《吴平赘言》记载,清代官员董沛明确劝诫百姓不得轻信讼师唆讼;清代官员李方赤更是通过张贴告示的方式,颇为严厉地训斥了部分讼师。

在官方语境下,“莫唆讼”不仅是一种道德性的劝导或者自治性的要求,而是具有法律约束力,由官方保证实施的规范。

基层社会治理的融合模式

我国在传统基层社会治理过程中,形成了国家的行政控制与家族、乡村自治相互存在的机制。究其原因,有学者认为一方面是受制于行政力量的不足,特别是一些偏远的地区,此时通过依靠官方扶持的乡绅阶层,发挥家族、乡村自治优势,间接实现官方的行政管理。另一方面,也是传统乡土社会矛盾治理的需求。古时,三里不同风、五里不同俗的现象较为普遍,官方直接介入许多纠纷并不能实现更好的效果,反而熟悉当地风土人情的士绅阶层以及宗族等,利用乡村自治、辅以德治,能够实现更好的社会效果。而家风与律例规定的高度一致,即是这种治理模式的具体表现。

当然,“莫唆讼”理念要求,必定也受到了中国传统文化中“无讼”思想的影响。孔子云:“听讼,吾犹人也,必也使无讼乎!”受儒家思想的影响,虽然在客观事实上无法避免诉讼的产生,但人们对诉讼的态度是消极的,统治阶层以及相关利益群体等追求的社会是“无讼”的社会。正如有学者所指出的:“天下无讼即是中华民族的古老价值理念,也是中国古人在社会治理中追求这一理念的话语表达与历史实践,是中国人自古至今追求社会秩序和谐完美的理想表达与价值追求。”

“莫唆讼”在民间与官方语境下的一致性,反映出的我国传统社会基层治理机制与枫桥经验(指20世纪60年代初,浙江省诸暨县枫桥镇干部群众创造的“发动和依靠群众,坚持矛盾不上交,就地解决,实现捕人少,治安好”的经验,在新时代继续坚持和发展)具有内在的一致性。

(摘自11月29日《人民法院报》 陈一鸣 葛少帅文)