(摘自《旅行中的文学课》,广西师范大学出版社出版)

打碎的花瓶

“老天哪!整个中国在地上跌得粉碎!”这是雨果1877年创作的《跌碎的花瓶》的头一句诗,他喜爱的花瓶被女仆不慎打碎,引发诗人产生如此惊人突兀的感叹。

有些版本会把“整个中国”译成“整个花瓶”,以配合诗文表达的原意,可我认为还是“整个中国”听起来更带劲,更能表达雨果瞬间爆发的怀疑、心疼、愤怒的复杂情绪,你甚至能感受到诗人的白胡子都气得一根根竖立起来了。按照雨果的描述,那花瓶又白又细,像一滴闪光的水,瓶身绘满了花草和虫鸟。对于这类代表中国风尚的器物,雨果往往怀有一颗比中国人还热爱的心。

庆幸的是,热爱中国文化且好收藏古物的雨果,淘到的中国花瓶绝不止碎掉的这一个。逃亡暂居在根西岛期间,雨果先后48次购买了中国艺术品,粗略估算,他为此一共花费了3000多法郎。这是个什么概念呢?要知道,雨果给情人朱丽叶买下的公寓,也才花了1.4万法郎。雨果花了近一年的时间,亲自为朱丽叶的寓所“高城仙境”设计装修,还特意把自己收藏的中国物件都一股脑汇入其间,比如花瓶、乌木家具、宫灯、佛像等等。

终于,雨果为朱丽叶打造出一间富有奇异东方元素的“中国客厅”。面对雨果的这件“中国风”礼物,朱丽叶感受到她从未体会过的、繁复夹杂陌生的华丽感,她完全被迷倒了,并由衷赞叹道:“这是一首真正的中国诗。”

“中国客厅”

从20世纪初开始,朱丽叶“中国客厅”里的大部分物件和装饰品,连同雨果在其他住所的一些重要收藏品,都源源不断地被转移到巴黎的雨果故居纪念馆。这所故居位于孚日广场6号,1832年10月,雨果和妻子阿黛尔租下二楼一套280平方米的公寓,一住就是16年。正是在这栋宽敞的公寓里,他完成了《悲惨世界》的构思和初期篇章的写作。1902年,作家百年诞辰之际,巴黎市政府将公寓辟为雨果纪念馆,免费向文学游客们开放。

故居纪念馆共分三层,目前仅开放雨果当时居住的第二层。因百年间房主更替频繁,变动颇多,早已难见雨果夫妇最早在此居住时的原貌。现在游客们看到的家具和艺术品,都是从雨果的其他住所搬迁而来的,还有一些来自他人的捐赠。比如,当年雨果妻子阿黛尔和孩子们的卧室,现在则修缮成雨果与情人朱丽叶当年淘来的家具大展厅。那些中世纪风格的桌椅,竟然被雨果装上了中国风格的彩绘镶板,视觉冲击力极强。但真正能把你的眼睛照得疼痛,把你的头脑闪得眩晕,同时还让人产生中国人的自豪与感动的,还是那间“中国客厅”。

“中国客厅”位于纪念馆的第三展厅,大厅中央悬挂着中式宫灯,上绘仕女图。墙体及天花板布满深涂暗绿色油漆的木质嵌板,两幅四尺中堂,绘制着东方面孔的人物,仿佛是《西游记》的故事。《跌碎的花瓶》里说的“绝无仅有的”“难得一见的奇迹”的花瓶在这里却有许多,都是主人当年在根西岛的古董店里淘换来的。除去花瓶,像杯碗碟盘、麒麟狮子之类瓷质摆件,都被巧妙安放在雕刻着兰、竹、梅、凤等吉祥如意图案的橱柜上。

最让中国人惊叹的是,雨果把大小、形状相近的大约60个瓷盘通通镶在了板壁上(见左图)。任何人到达展厅,首先跃入眼帘的便是这面盘子墙。暗绿色的墙体,构成一片深层的夜空,贴合其上的洁白瓷盘,如群星般光芒闪烁。

实际上,那些真正被“中国客厅”震惊的游客,大都还是咱们的同胞,因为雨果对中国的理解和再现,与我们熟稔的中国古典艺术风格大相径庭。可西欧游客来到这间展厅时,反而不像中国游客那般大惊小怪:这暗色调的墙板,绘有花鸟的深色壁布,雕刻着繁复花纹的家具,以及把盘子贴满客厅墙壁的手法,其实都属于他们习以为常的欧式审美风尚。

在雨果自己看来,他设计的盘子墙是完美的“中国-荷兰”氛围,中国的瓷器技法,荷兰的装饰特色,极大愉悦了诗人的身心;而中国器物的神采与气韵,恰恰是包括诗人在内的欧洲人很难完全理解,也很难通过自我的想象再现的。

情有独钟

西方作家中对中国情有独钟的应该为数不少,但到雨果这般境界的,恐怕也不多见。从17世纪开始,欧洲曾狂热地流行起“中国风”审美,甚至还有一个法语单词Chinoiserie专门为之命名。中国风和洛可可艺术结合在一起,构成当时的西方人对装饰美的一种新认知。在他们的眼界里,中国风就是不对称的图案、自然的风景、闲适的人群、清浅的趣味、五颜六色的鸟、乌木和象牙的饰物、不能反光的壁纸等等。实际上,这种想象与真实之间的偏离程度不言而喻。

到了雨果的时代,装饰艺术上的中国风已然退潮,但诗人依然坚守着他的东方情调,甚至打造出这间“中国客厅”定格他的梦想,这与他的美学观念是分不开的。在《致巴特勒上尉的信》中,雨果总结了艺术的两种起源:一是理想,理想产生欧洲艺术;一是幻想,幻想产生东方艺术。而世界上最高趣味的艺术,一端在太阳神的居所希腊,另一端则在龙的故乡中国。充满神秘色彩的中国,化为雨果头脑中美的渊薮,他对于中国的热爱,已然超出真实存在的东方古国的所有现实。

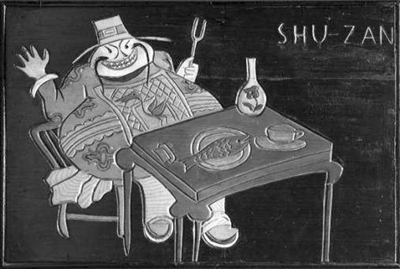

作为画家的雨果还创作了57幅“中国题材画”,其中的38幅木板烙画,就如瓷盘一样,密集悬挂在“中国客厅”的墙上。雨果画了各种各样的中国人,比如当官的、乘船的、杂耍的……都被雨果以喜感呈现,这些人物往往是洋葱一般的头、倒八字的眼睛、天真开朗的笑容、神秘莫测的表情……大概这就是雨果对充满新奇而纯真的东方趣味的理解吧。

雨果绘制的一幅“中国人吃鱼图”(见右图):一位肥胖的中国男人左手拿着叉子,喜笑颜开地准备大快朵颐。画面右上端刻有一行字,醒目地写着“SHU-ZAN”,讲解手册上写着:幽默的雨果给画中人起了个中文拼音式的名字,其实暗指朱丽叶的厨师苏珊。

很多中国游客都表示说他们并不喜欢雨果“中国风”式的大厅,认为它太幽暗、太琐碎,还让人产生眩晕感。可是,当今人不断追求欧美风时,我们自己的中国风到底是什么呢?