“以前从未见过”

亲爱的女士,我给你寄了一些中国明信片,完全是以前从未见过的。我和一位中国艺术家本人定制的。它们非常原创,代表了中国生活中的一些亲密场景。

1903年7月29日,一位不知名的外国人,在事先盖有北京邮戳的明信片反面,用法语写下这几行字。他的书体小心避开了绘有仙姑与童子的画面,心情似乎也激动得姹紫嫣红,急切想分享在异国他乡的发现。在另外一张明信片上,他继续讨好说:“告诉我,您喜不喜欢我寄你的这些明信片?我将会给你寄完整的一个合集。”

谁会不喜欢呢?就连隔了一个多世纪以后的我,见到这本精选岀来的手绘明信片专集,同样有“以前从未见过”的惊讶。

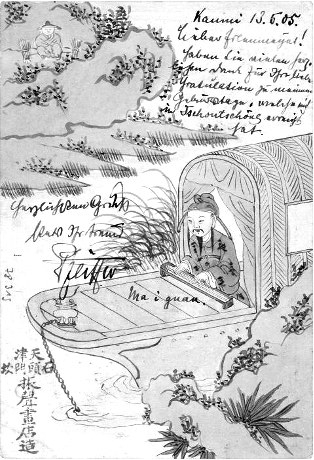

中国邮政正式对外运营,确切时间在1897年,也就是说,手绘明信片(见图)完全是一门新科,轻如飞鸿,转瞬即逝,以美术史的眼光求证,不过是那个年代不起眼的“边角料”,除了少数几位,作者甚至不可考。

手绘明信片诞生在以“机械复制”为时髦的时代,显然是不合时宜的。实用品以人工绘制,耗时又费力,但附着于邮政明信片,反倒是旧瓶装新酒,是一种深入浅出的新玩意儿,在对东方抱有猎奇心态的使用者,也就是那些来华洋人看来,明信片不费巨资,却难得手工定制,不仅别出心裁,品位还不凡,值得向远方的亲人炫耀。

无名画家

若是没有点闲情,断想不出这等偶寄,谁是最先创意者并不重要,重要的是,它必须建立在闲散各地的画工资源上。参与手绘明信片的中国画工,在北京、天津、上海、广东、广西都有案例,这些城市较早对外开埠,差不多是中国政治、商业、旅游乃至传教的重镇,因而聚集着各国来华的外交使节、军人、商人、旅人,供求两旺,各生欢喜。

究竟有哪些中国画师参与了手工明信片的创作,至今还是一个谜。根据现存风格判断,有些人原本就有较高的绘画水平,显然是职业画家,其中或有个别,曾经是宫廷造办处的人。众所周知,废制前的清廷颓败不堪,各色簿中人从宫墙内惶然出离,弃如太监宫女,普通画工更是无足轻重,首当其冲淘汰出局,流入社会自生自灭。

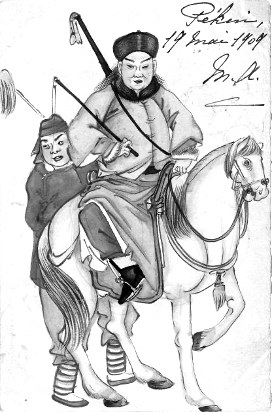

以唯一可鉴的北京画家周培春为例,或许便是这种情况。他画过《满清文武官员品级图册》(现藏大都会博物馆),也画过《清代商铺招牌幌子图》,这些组画是清宫一种工具式绘画类型,画法不求艺术性,照实描摹足矣,以标准图鉴样式归入内府档案。细看周培春严谨细致的画功,他极有可能原先乞食宫中,因而对文武大臣的服饰举止了如指掌,明信片便手绘出“此是六品武官”“此是头品文官”“官员骑马”等官场行状,朝服品级制式准确无误,还有“清兵试火枪”“双人抬枪射击”等军情实录,可见周培春所闻皆禁中所见,见识远高于一般平民画家。

有趣的是,从明信片上的邮票、邮戳信息得知,委托者与画面内容身份吻合,文有荷兰领事馆外交官,武有德国海军军官,显然是向熟悉清廷内情的画工定制的,在其他手绘明信片中,此类题材绝无仅有。

为奇异事物注解

周培春无疑是再就业的成功代表,他之所以留下了姓名,还是由于其灵活的商业头脑,即便小小的手绘明信片生意,也没忘了在上面广而告之,钤印“北京周培春画”,边上还附带售卖地点,“顺治门外达智桥内西口迤南”,便是今天的宣武门附近。

当年,为方便宫内外走动,供奉清廷的低端人员多择居这一带,各行各业的商铺集市汇聚在“南城”,热闹非凡。附近还有一个传教士汤若望建造的天主教堂,俗称“南堂”,可以想象,洋人趁礼拜到附近逛街,顺便将空白明信片交给胡同里的画家,叮嘱所需的内容,或者在店铺里挑选一些有趣的“成品”带回去,写信,寄送,向国际散播一桩桩轻如鸿毛的“事件”。

在一组民俗套片中,赫然写有“中国人玩碗”“中国人看洋片”等书法。以“中国人”为前缀,等于为奇异事物注解,背后正是殖民主义者的观看欲望,实在忍不住大惊小怪。

(摘自《读书》2024年第11期)