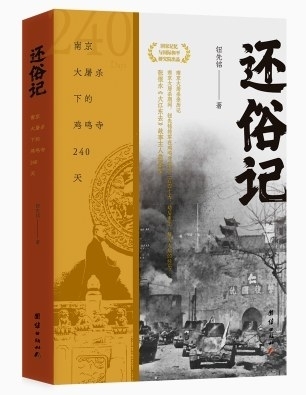

钮先铭著 团结出版社2025年3月出版

被日军绞杀的国民党官兵

我佛有缘

城外与城里的景况则迥然不同,那本是萧条的村落,房屋向来就很少,即使有几家,从城台的高地看下去,都是些没有屋顶的败垣。只有一所房屋是例外,走近才发现是一座农村的小庙宇,门楣上石刻着“永清寺”三个字。

寺宇是很狭小的二进,前进是大殿,后进是禅居,与大殿相连的还有二间耳房,左边是柴房,右边是厨灶。庙子的内外已有三五十位士兵,有的躺在地上睡觉。里面供奉的菩萨被扔倒在地上,因为神龛、神桌都是木质的,也早已被作为渡江的工具。砖造的庙宇还保持着外表的完整,但内部却已不堪入目了。

厨灶间里已有士兵在烧饭,我们都是一样服装,见人如不见,谁也不理谁。右边柴房的门半掩着,我正站在门外犹豫着,里面却发出了声音。“老总!请在外面休息吧!这里都是出家人。”

我循声停住了,喊着说:“当家师父请出来一下,我有话和你说。”果然走出来了一位矮小的和尚,年龄仅不过三十多岁,他双手合十念了一声“阿弥陀佛”。

我也不期而然地合掌,恭敬地答礼。我说:“大和尚,你能卖一点和尚的衣服给我吗?我身上还有一点钱。”

“到现在,钱还有什么用?”

“倒不是说钱,菩萨心肠,你总得救救我吧!当兵的,敌人来,绝逃不掉。”

“你受过教育?”

“受过的,我是军校出身。”

“在哪个部队里?做什么?

“在工兵营里当连长。”我没有说出教导总队,官阶,我也说矮一级。

“那你是军校8期的?”那位矮小的和尚似乎很内行。

“是的。”我随口答应。

约莫过了五六分钟的时间,我被带入后院,里面有两位和尚、两位居士坐在稻草上,年龄都在六七十岁之间。

那位年轻的和尚拿着一套僧衣说:“到后院来换。”并一直都在旁边催促着:“我看敌人马上就要来了,你得快换。”在他为我剃度的时候,我问他:“大和尚!请教你的上下。”

这回倒使他吃了一惊,“你居然晓得用‘上下’两个字问和尚?”他认为“上下”两个字是僧间的术语。

“我也是佛教家庭。”

“那真是因缘!我叫‘二空’。”

敌人来了

“敌人来了,是从上元门方向来的。”瞎子师父守印师叔突然地叫着,眼瞎而耳却聪,等我们都听到皮鞋的声音,至少是在守印师叔发觉的十秒钟以后。

果然一队的皮鞋声逐渐接近,接着就是一阵的乱枪声。等到皮鞋声到了庙前的广坪时,枪声忽然中断,继之而起的是东洋人发音的中国话:“来来!”

“砰”的一声,很重的皮鞋踢在柴房的门板上。一个戴着钢盔的鬼子兵用已上了刺刀的枪在房门口向上划了几划,也叫着“来来!”。

我马上对我们这个小集团的人说:“我们都得出去。”我没有时间向他们说明理由,这柴房里太黑,又值夕阳西下,鬼子兵从亮里向黑地看,当然看不清楚,可能一发横,抛一个手榴弹,或者是一排乱枪,那就糟了,所以我要大家都出去。

我站起来,顺手先将木板窗撑开,使鬼子兵对柴房里能一目了然,然后我扶着瞎子和尚陆续地走出柴房。

来的仅不过十来个鬼子兵,武装齐全,一个年龄稍大的班长指挥地叫着:“教他们排列成队。”

这是用日语指挥着他的兵,我当然听得懂,我马上对我们的人说:“我们站到这边来。”

因为庙子的内外至少还有数十名我们的老总,鬼子兵正指挥他们在排队,听不懂话,在用枪托推动着。我指使我们的小集团站在另一边,我是想表示我们这几个人不是散兵。

散兵集合好了,鬼子在每一个人身上摸摸,大概是搜索有没有带着武器。当然这些士兵早已将枪丢了去。检查倒也并不十分太严格,马马虎虎摸了一摸,就将队伍整理好。鬼子的班长马上转过来看我们,我扶着的是瞎子守印师叔,鬼子望望他,又回头看看庙里倒在地下的菩萨,他用日语说了一声“这都是和尚呀!”

听到了这一句日本话,我的心才定了下来。

立志不说日语

我立志不说日语,是我在脱去军服,换上僧衣时所决定的。我自己认识得很清楚,只要我不死于乱枪之下,日语是我最好的护身符。那很简单,一个会说敌军语言的俘虏必为敌军所重视,何况我还是敌方军事学校出身。

会说日本话的俘虏,轻则可以做通译,重则可以诈取情报,更重的则可以利用为傀儡或汉奸。前二则我都不怕,通译是舌人,无伤大雅,既已陷敌,能有沟通言语的人,也许还可以免除许多陷区中不期而遇的麻烦。最怕的倒是要我当汉奸。

我在南京沦陷后一共做过八个月缺二天的假和尚,几乎每天都得和日本官兵相周旋,可是他们将刀架在我脖子上过,我也没有说过一句日本话,其原因就是不甘心当汉奸。

我很知道,我只要向一个日本的官兵用一句日本话说:“我是你们士官的毕业生,我和你们的土肥原贤二都是朋友。”我相信听见我说这句话的日本军人一定会惊骇地将我恭送到他们的高级司令部去。

但是二者我都不甘心,唯一的方法就是我不暴露身份。