贾英华(左)与溥杰

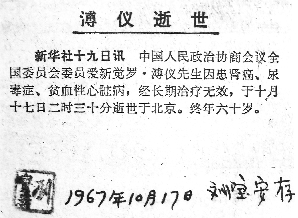

关于溥仪去世时间不准确的原版媒体报道(贾英华收藏)

(摘自《怎样写人物传记》,作家出版社2024年5月出版)

汉代著名史学家班固在《汉书·司马迁列传》中,曾高度评价司马迁,尤其对他核史作传称“服”。其中,最为称赞“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。也就是说,司马迁的《史记》之所以“其文直”——真,最关键的是核实史料——“其事核”。这并非书外之“功”,而是传记作者最重要的书内之“功”。

关键史料务必核实清楚

对于传主的出生年月日,必须弄清楚。因为这对于人物的背景交代,具有极其重要的作用。譬如,前边讲过溥仪出生的年月日,正是其小名“午格”的来由。知晓这一点,自然也就理解了老太监信修明的日记中,“午格”便是溥仪。否则,便可能会失去这则极为重要的史料。这是一个关键点,连这个重要历史人物的小名都不知道,当然也难以读懂载沣日记中对溥仪的其他重要记载,更无法解释清楚慈禧颁布懿旨带午格进宫是何意思了。倘若这一代人弄不清楚,便可能留下一个历史之谜。

对于传主的生卒年月日,尤其是重要历史人物的准确去世时间,也必须核实清楚。媒体的公开报道也不一定是历史的真实面目。再以溥仪为例,新华社记者当年对溥仪逝世时间的报道便曾出现讹误。

真实的历史背景是,1967年10月17日凌晨2时15分,溥仪在北京人民医院病逝。接受采访任务的新华社记者,正赶上“文革”动乱时期,又适值半夜,所以没能到医院采访,只是给医院值班室打去一个电话,询问了一下溥仪病逝的大概时间,也就没弄清溥仪病逝的准确时间。为核准溥仪的病逝时间,笔者寻觅到了溥仪的老友刘宝安收藏的误登载为“于10月17日2时30分逝世于北京”的原版报纸,又费尽心思找到最后守候在溥仪身边的其三妹之子郭宗光——当溥仪病逝时,他当即查看了溥仪身上戴着的怀表,准确记录了溥仪去世的时间。

嗣后,笔者在拙作《末代皇帝的后半生》一书中,不仅纠正了媒体报道的这一讹误,即告诉世人“中国历史上最后一个皇帝”溥仪病逝的准确时间,也披露了其病逝背后人所罕知的重大历史背景——“文革”期间的复杂混乱状况,以及故事背后的故事。

传主自述也需核实分析

人物传记是否以本人的自述为准,这必须具体分析。譬如,溥仪在《我的前半生》初稿中写到许多日期,不少出现了错误。甚至连登基的具体时间,因其年幼记不清楚,也在阴历与阳历的换算上弄混淆了(群众出版社于2007年出版的《我的前半生》全本第28页,错将溥仪登基大典日期写为“十二月初二”。)。

笔者经过考证,遂将溥仪登基的阴历、阳历的准确日期,写在了“溥仪生平大事记”中——1908年12月2日(阴历十一月初九)。一般人常说溥仪三岁登基,实际上,溥仪此时仅两岁零十个月。这样的记述就比较翔实准确。

对于重要历史人物史料,非但不能出现讹误,也不能有半点儿含糊。老一辈无产阶级革命家对于核实历史细节极为慎重。一次,《人民日报》发布中国共产党第一次至第七次代表大会代表名单,把一位德高望重的领导同志列入了名单之中。当这位领导同志见到报纸之后,当即郑重地写信纠正,声明自己并非第六次党的全国代表大会正式代表,而是列席代表。事后,这位领导同志还找到有关负责同志叮嘱说:“你拿来给我看嘛。‘六大’代表牵扯到我,你拿给我一核对,我马上可以告诉你嘛。也许他们怕麻烦我,其实不然,这件事与我有关,我觉得有责任,我一点也不嫌麻烦,而且应当很认真地去做。”(引自葛玉广著《回忆录的写作》,大连工学院出版社,1988年3月第一版。)

此事,对于传记作者来说颇具启示。事关重大历史事项,须与当事人核对为宜。

名人记述亦不可全信

以笔者核对史料的经验来看,所谓名人记述也不可全信。

笔者亲身经历过这样一件事。一个知名出版社的总编辑前来征求笔者的意见,说是一位名人写了一本关于溥仪的书,书中好像有大量类似小说的内容。笔者自然反对这种“戏说”,表示既不能作序也不能推荐,虽然那位名人在其书的封底还特意称赞了笔者写的《末代皇帝的后半生》一书,但笔者依然对其持否定态度。因为书中所撰写的内容,无法称为人物传记或纪实文学。在此仅举一例,书中长篇累牍地述说“文革”中其与溥仪同在一个劳改队里“劳改”云云,还凭空虚构了不少与溥仪在一起的“有趣”故事。

事实上,溥仪根本没在劳改队待过,全国政协也根本没有在“文革”期间成立过劳改队,当然所谓劳改队里发生的那些故事,纯系子虚乌有。这不仅依据笔者经采访核实过的史实可以认定,就是从溥仪日记中——其中记载了他从“文革”爆发到其病逝前的全部内容,也根本找不到这方面的一丁点儿线索。遗憾的是,不少人却误以为这是真实的历史。

如今,溥仪与这位大名人都已逝世,如笔者不纠正,若干年后,一般人也许就不知其记述的真假了。从历史研究角度来看,这是很可怕的——后人难辨真伪。