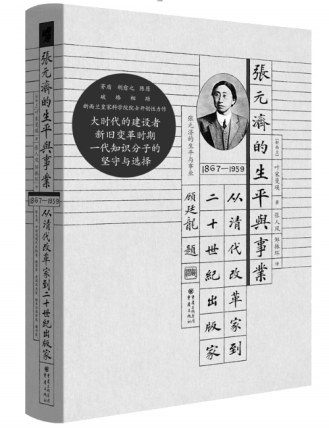

[新西兰]叶宋曼瑛著 张人凤 邹振环译 重庆出版社2025年3月出版

首次脱离了公务的来往

张元济(1867—1959)和胡适(1891—1962)虽相差二十四岁之多,但他们二人私交甚笃,惺惺相惜。

张元济和胡适第一次长时间的接触和来往,是1921年。张元济主管商务印书馆,他和当时的编译所所长高梦旦都是致力求新的人,他们都很看重胡适,所以高梦旦在1921年4月到北京去游说胡适。

他们二人忘年之交式的肺腑之言首见于1926年5月间的来往书札之中。当时张元济因年近六十,决定卸却商务印书馆监理之职。商务印书馆是当时中国首屈一指的出版机构,而张元济是这个机构的元老和功臣,他的退休启事在上海各大报章刊出,人皆引以为奇。

胡适当时正在上海,就在他离开上海北返的前夜,写信给张元济,恳切劝他打消辞意:“商务此时尚未到你们几位元老可以息肩的时机,所以我极盼先生再支撑几年的辛苦,使这一个极重要的教育机关平稳地度过这风浪的时期。”这是两人首次脱离了纯粹公务形式的来往书信。

1927年秋季,两人的情谊又进了一步,再不单是为了“重要教育机关”的行政改革的事情而坦言陈词了。两人成了异代相契之交的推动力竟是张元济的被绑票经验。知道张元济脱险归家后,胡适来信慰问,跟着收到了张的十首小诗,是他为了酬答亲友慰问而作的,内容详述被劫六日的情形。胡适收到信之后,大为感动,因为“菊生先生脱险归来,作诗自遣,皆温柔慈祥之言,无一句怨毒之语”。所以他也作了一首白话诗,抒发他的看法。

交往最亲密和频繁的时期

他们两人交往最亲密和频繁的时期大概是1929—1930年间,当时两人是邻居。 1930年,两人来往之频繁。其中不少是有关借书还书和讨论书籍版本的优劣与学术上的疑点的。这些信很多是便条式的,全没有客套,都是开门见山、直截了当地提问和作答。

当然,他们两人在这邻居期间也有趣味性的私人来往。如张元济收到了他家乡海盐寄到的名贵水果槜李,便差人送了胡适十二枚,并教他如何享用这稀有的水果:“食时揭皮少许,启小孔;吮其汁,可一吸而尽,请尝试之。”(1930年6月25日)又如张家新辟了荷花池结了莲蓬,张氏也以四颗莲蓬寄赠胡适(1930年9月23日),显然很讲究朋友间的生活情趣。

促使这两位背景不同、教育经历不同的人士成为忘年之交的原因有很多,其中,使他们互相投契的还有他们对当时国民政府的教育文化政策怀有同样的不满。早在1929年6月2日,胡适有一封热情洋溢的信给张元济,字里行间颇有“知我者,君也”的气概。二人相交逾十年,但如此推心置腹的信还是第一次见到。

他们这段往来最亲密的时期在1930年11月底结束,胡适全家从上海搬回北京。胡适临行的那个月,张元济患了很严重的病,但两人的信也有五封。胡适到北京安顿下来不久,就再写信问候张元济的病状,并约定下次相见的日期。

知己朋友没有再见过面

1939年,中国抗日战争更失利,这段时期,张元济先后有两封信给胡适,张元济对国事感到失望,也想到胡适也“当同此感”。战时通信阻隔,他们的来往信札都要托别人转寄。

两人再通信是第二次世界大战结束后。胜利后,他们的第一封信是胡适写的,胡适写了五张信纸,综合他两年来研究《水经注》案的心得。就在张尚未接到胡适战后第一封信时,张也发了长信给胡适,可见二人在和平后想望互通消息的心情,是不约而同的,张元济这封信所述及的多是私人家事。

胡适终于在1946年7月5日回到上海,他这次回国,是要回北平就任北大校长。他在上海只逗留了短短数天,终于和老朋友张元济见面了,从他们的信看来,会面当在一次以上,张元济的信写来兴致甚高。

在1946—1947年中,他们都很少提及政局,他们的信札亦多提些家事。1948年内战已近尾声,8月的两封都是张元济的手迹。这两封信很能反映他个人当时的失望、社会的混乱以及商务印书馆所处的困境。唯一比较轻松愉快的是张的侄孙女祥保女士在北大任教,认识了同校的教授王岷原先生,结为佳偶。王氏是胡适在美国时就认识的,也是他罗致到北大去的,胡适对他们的婚事很热心,出任证婚人(见图左)。

在8月28日的信中,除了感谢胡适当证婚人外,还谈到了刚推行的金圆券币制改革,以及中央研究院的会议。中央研究院在9月开会,胡适和张元济都一同应邀参加。张元济把握机会,他在开幕仪式中发表了呼吁和平、停止内战的演讲,说出了研究院会因内战而关门的话,真是骇人听闻。

当日散会后胡适与张一起乘车离场,胡适说:“今天人家是做喜事,您是大煞风景了。”这话并非批评,而是胡适发自内心的共鸣,他的身份不及张元济的超然,不便在国家盛典上当众说出直接反对内战、呼吁和平、针对政府的话。

上海解放以后,张元济决定支持新政府,使商务印书馆成为新中国第一所公私合营的出版社,而胡适则在4月初到美国去从事著述,直到1958年才回台湾任“中央研究院”院长。两个忘年之交的知己朋友没有再见过面。