《从海明威到昆德拉》 育邦著 江苏凤凰文艺出版社2025年5月出版

本书通过40篇深入浅出的评论文章,引领读者进入海明威、米兰·昆德拉、托马斯·曼等40位世界大师的文学世界。作者以诗人的敏感和视角,精准捕捉每位作家的独特之处,用精彩的题目和文字,将作家的风格和作品精髓展现得淋漓尽致。

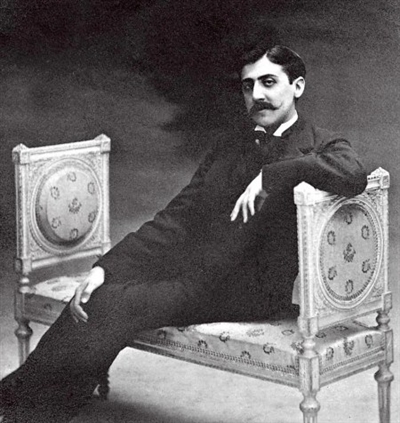

在一本写着评论圣伯夫文章纲要的小本子上,马塞尔·普鲁斯特(1871-1922,见图)写了这样两句话:

我应该写小说吗?……我是小说家吗?

这样的彷徨驻足与迟疑自问也许萦绕了普鲁斯特的一生。在1908年正式写作《追忆似水年华》之前,人们普遍认为他是位花花公子,对文学充满虚荣,一个流连忘返于达官贵人上流社会的“交际花”。在文学上,普鲁斯特虽有抱负,但当时的文化界人士总是对他不屑一顾,仅把他作为一个业余的、不入流的、“反动”的作者看待。

事实上,此时他已展示出他必然要成为一位巨大独创性作家的所思所想。他深感当时久负盛名的批评家圣伯夫对于同时代大作家都缺乏理解,他试图改变这一状况。

1908年1月,一则关于利用所谓能生产人工钻石的骗局(即“勒莫瓦那事件”)的新闻刺激了普鲁斯特,他作家的幽默感被激发出来。2月22日,《费加罗报》文学增刊发表了普鲁斯特就“勒莫瓦那事件”展开评论的第一部分,分别模仿了巴尔扎克、龚古尔兄弟、史学家米什莱和批评家埃米尔·法盖的文风。3月,发表了文章的第二部分,普鲁斯特又分别模仿了福楼拜、圣伯夫和勒南。这七篇文章合在一起称为《勒莫瓦那事件》,看起来像是机智诙谐的游戏笔墨,普鲁斯特仿作了这些作家最著名的写作风格,甚至诸如标点恶习之类的伎俩。普鲁斯特在语言模仿上绝对是个天才,但他对仿作的要求甚严,他致力寻找出所要模仿的作家的口吻、节奏和笔调。他发现并成功复制这些作家写作的“秘密指纹”。他享受仿作带给他的愉悦,他兴奋地说,这就是批评要达到的目标。

对于普鲁斯特而言,这是偶像崇拜与文学批评的需要,是文学自娱。他热爱风格化显著的作家巴尔扎克和福楼拜,他多次模仿他们。只有在堂而皇之仿作的时候,他才可以通过文字轻松幽默地扮演其他作家,进入他们的灵魂,而一旦开始创作自己的小说时,那么他只能是马塞尔·普鲁斯特了。

当然他无法忍受自己长久沉溺于仿作之中,有时他把仿作贬低为“愚蠢的练习”。到1919年,他已成为《追忆似水年华》作者“普鲁斯特”时,人们就把《勒莫瓦那事件》奉为杰作,普鲁斯特回应说:

(它们)称得上是一种保健方法……对于治疗盲目崇拜和模仿恶习很有必要。

普鲁斯特在模仿这些大作家的时刻,娴熟地掌握了“十八般武器”,也发现了他们的写作方式永远也无法实现他所需要的表达,特别是对于他所希冀的小说艺术图景而言。他清晰地认识到无论是有意模仿还是无意模仿,都是他必将摆脱的藩篱:“有意模仿,为了以后再次拥有独特性,而不是终其一生无意识地进行模仿。”

在《重现的时光》中,叙述者言:“龚古尔兄弟著作中的这些章节,在我心中引起了一种对文学艺术的反感之情,不过,我决定暂时把这种情绪抛却在一边。”普鲁斯特不再满足于龚古尔兄弟的文本,它们跟他理想中的艺术作品相去甚远,在“过去的将来”中,普鲁斯特将会成为这样一位小说家:“我已经不再注意表面现象,就像一位外科医生,通过妇女那丰腴的肌肤,发现腹腔内的病灶。”

然而,创造的道路是布满荆棘的。叙述者马塞尔(作者普鲁斯特最伟大的影子传奇)多次吐露对自己写作能力的怀疑,在《在少女们身旁》中说:“刚刚写完开头几页,一股烦恼涌上心头,笔从手中掉了下来,我号啕大哭,不禁想到,我没有这份天赋,也永远成不了天才。”在《重现的时光》中这样写道:“在熄灭蜡烛之前,我阅读了自己誊好的那一章节。读罢,深感自己缺乏写作才能,这正是盖尔芒特一家早就预料到的。”“缺乏天赋”的信念几乎击垮了写作中的叙述者:“真是这波平了,那波又起,老摆脱不了,使我每每为自己缺乏写作才能而懊恼。后来,我远离巴黎,去疗养院疗养,在这段悠长的岁月中,我根本不打算再写作了,这才摆脱了懊恼的心绪……”当然,懒散也是一个让马塞尔迟疑踌躇的缘由:“无疑,我的懒散使我养成了当工作出现问题时就将之一天又一天拖延的习惯,我想死亡也会以同样的方式推迟到来。”

普鲁斯特并不是马塞尔。1908年5月开始,普鲁斯特不再迷恋于仿作,而是更深地探秘真正属于自己的艺术星球。即作为一个天才小说家,他对自己的天赋深信不疑。比起马塞尔,普鲁斯特对于自己的文学才华有足够的自信,同时有极强的行动力,他不惧山高路远,无畏地把自己献祭于他的作品之中,几乎把所有的精力和才华投入写作事业中去。他不满足于已有的表达,这部全新的作品(《追忆似水年华》)必须有全新的艺术样式。

1908年,普鲁斯特写了《勒莫瓦那事件》《驳圣伯夫》,反复思考构建自己的艺术大厦,他下定决心要写出一部波澜壮阔的小说——包含我们所有生命真相之作。这一年,普鲁斯特37岁。从此,巴黎奥斯曼大街102号的灯就常常亮着,它日夜陪伴着那个创造《追忆似水年华》的上帝。直到1922年11月18日,灯灭人寂。