电影《七七事变》剧照

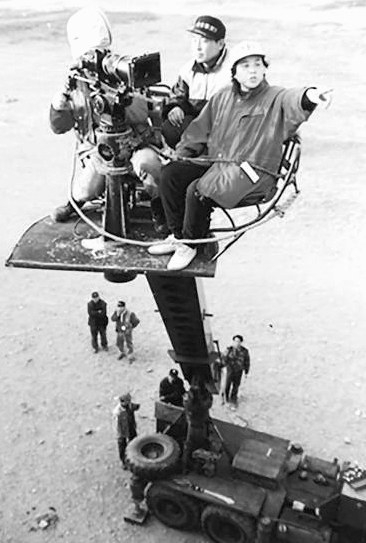

电影《七七事变》拍摄现场

三十年前的1995年7月,在纪念中国人民抗日战争胜利50周年之际,一部由尤建华编剧,李前宽、肖桂云夫妇导演的鸿篇巨制电影《七七事变》在全国上映,引来了近亿人观看。

守土有责敢担当

1994年一个初春的夜晚,北京丰台区委的会议室里,灯火通明,一场争论正在上演。

“明年就要纪念抗战胜利50周年,作为抗战发生地,我们应该如何拿出过硬的精神厚礼呢?”区委书记的一席话引起了与会者的共鸣。“如今,卢沟桥、宛平城已修复,抗战纪念馆已建成接待游人,抗战雕塑园开园指日可待,但要适应现代人快捷高效的生活需求,我们应将七七卢沟桥事变搬上银幕,拍成故事片,让人们在2个小时内就重温这段历史,不忘国耻,振兴中华。”时任区委副书记梅宁华的提议激起千层浪,大家纷纷发言。

最终,会议决定:一面向市委汇报求得指示,一面与京内外电影制片厂接触,力争拍出一部经得起历史检验的故事片,为历史,为民族留下永远的记忆。

很快,与各大电影制片厂接触的同志传来好消息,长春电影制片厂导演李前宽、肖桂云对此非常感兴趣。

历时8年完成剧本创作

1987年,卢沟桥头竖着“古渡千秋”的牌子,有人兴致勃勃地数着卢沟桥的狮子,有人在此吹起了唢呐,抬着结婚的轿子举办婚礼……血气方刚的退役军人尤建华看到这一切却五味杂陈。他暗自下决心:为了让国人记住7月7日这一天,一定要把“七七事变”写出来。

当时,尤建华的工资只有87元,他骑着自行车,左肩背一壶茶水,右肩挎着装有纸笔和干粮的军挎,蹬着自行车跑遍了卢沟桥、南苑、团河等“七七事变”的战场。在实地考察的同时,他还到抗战馆、军事博物馆查阅大量历史资料;采访了何基沣的两个女儿、张克侠的儿子、宋哲元和赵登禹的女儿。

他当时根本就不懂什么叫“剧本创作”,经常壮着胆子跑到电影学院,请老师们指点。晚上写剧本写累了就歪倒在沙发上睡,几乎每天都写到零点以后。历时8年时间的呕心沥血,终于完成了电影《七七事变》的剧本创作。

银幕内外正气歌

电影《七七事变》讲述了驻守宛平县卢沟桥的国民革命军第29军,在军长宋哲元、副军长佟麟阁、132师长赵登禹、38师长张自忠等爱国将领的率领下奋起反抗,国共合作打响了中国人民全面抗战的第一枪的故事。

要在抗战胜利50多年后拍摄这样一部历史巨片,其难度可想而知。为了让作品更出彩,李前宽派两位副导演专门负责剧本的改编,还请来了长期合作的著名作家、编剧张笑天担任影片顾问。

“尽最大努力多用实景拍摄,以确保影片整体效果的真实性。”这是导演李前宽和肖桂云经常说的一句话。为了展现战争中更逼真的效果,剧组只好根据宛平城墙原貌,在卢沟桥南杜家坎,做成了一个1比10大小的城墙模型。在这个基础上,把砖头等比例也都缩小,然后绑上炸点来爆炸。为了还原战斗时水柱喷射的场景,剧组在附近找了一个水塘,按1比1做出卢沟桥的桥栏杆和石狮。更令人称道的是北京军区一个团的部队进驻城墙东西南北仅600米的宛平城,协助拍摄。

抗战纪念馆将筹拍了半年的电影《卢沟桥事变》停拍,专门配合摄制组拍摄。他们将资料室对摄制组开放,并将专业人员收集整理的几十卷七七事变资料交摄制组使用;在专家的指导下,电影在忠于史实的基础上,将每个将士牺牲时的样子和环境设计得都有所不同。

赵登禹在攻打大红门时牺牲,导演让他靠在石狮子上,一朵乌云在他后面,寓意“宁可站着死,也不跪着生”,后面的石狮子也象征着中国人民的觉醒;佟麟阁在一片向日葵地里面倒下,这种残酷的现实、日本法西斯的侵略与大地的美好、英雄人物作为相辅相成,给观众留下了深刻的印象。

尤建华回忆:李前宽、肖桂云当时年过半百,却依然对电影事业热情不减。在写《七七事变》的分镜头时正值6月,天气非常炎热,他们“工作时汗水打湿了稿纸”;拍摄中,李前宽发高烧,一边打着点滴,一边指挥拍戏。肖桂云腿部骨折也不离开摄影棚。

1995年8月11日,容纳4000多名观众的丰台体育中心体育馆座无虚席。人们屏住呼吸等待着纪念抗日战争胜利50周年献礼片《七七事变》首映式的开始。近千人挥动大刀习武的画面;中日两军原地踏步的互不相让;学生走上街头的抗日大游行;日军强大的炮火轰炸的宛平城成了一片火海;国共合作共赴国难的情景;卢沟桥之战血流成河……这些镜头催人泪下,爱国的热忱让观众热血沸腾。

(摘自6月16日《北京晚报》)