童年印象

我出生在中英街(见图),如今已是虚龄80。中英街在中国近现代史上有着独特的意义,它位于广东省深圳市盐田区沙头角街道与香港特别行政区北区交界处,深圳香港各占一半,街心以“界碑石”为界。它长不过250米,宽不过3-4米,却是世界独一无二的一街两制。清光绪二十四年(1898),在英帝国主义武力逼迫下,李鸿章与英国驻华公使窦纳乐在北京签订了中英《展拓香港界址专条》,条约规定将九龙半岛及附近海域租给英国,期限为99年。1898年刻立的“光绪二十四年中英地界第×号”的界碑,将沙头角一分为二,东侧为华界沙头角,西侧为英(港)界沙头角,这条街故名“中英街”。

我小的时候,中英街两边是没有拦网的,就是一个隐形的界,靠几个界碑与香港隔开,两边的居民交往十分密切,往返也比较方便。我们小时候很多香港的小孩过来深圳东和小学上学,我们中英街的很多小孩也会去香港那边读书,像金光小学、官立小学等。婚嫁也很方便,我们这边的女孩子嫁到香港去,香港那边的女孩子嫁到我们中英街来。

经济萧条与逃港风潮

20 世纪50年代初,因为“三反”“五反”运动和资本主义工商业实现全行业公私合营,很多小商小贩都整家迁移到香港。那时候香港居民生活水平高,加上去香港没有什么阻碍,很快整个中英街基本走完了,就在沙栏吓村那边,就剩下我们几家人,还有几个跟我小时候一起长大的朋友。再后来商店招工,又招了一批人走,镇里就更没什么人了。

中英街最冷清的年代是1955年,作为军事禁区,进出都需要凭证,外地人如果想进中英街需要到县一级公安局去拿通行证,所以那个时候基本上没有游客和陌生人,有也只是因工作关系进来的工作人员。

20 世纪60年代后期,中英街管控得也比较严格,只有沙头角原居民,能够在中英街买菜、油盐糖和洋货回去。中英街香港那边做生意的人也都没有了,当时的劳动力要么去了外国,要么就是在香港九龙那边打工,剩下老人和小孩在家。

经济发展最萧条的时候是在1960年代以及1978年至1979年期间,先后发生三次非法偷渡的“逃港潮”。香港本来就没有多少劳动力,就是靠这些逃过去的人们作为劳动主力,才逐步发展起来的。

1980 年代后,去香港能够办证过去了,也就是现在的港澳通行证,可以办单程纸,很多人办单程纸,过去就不回来了。

我在香港当学徒

我在读完小学后就读了几年农业中学,读完后也去香港了。1950年前,我们中英街只有香港那边才有个诊所,所以我们这边生小孩,都会跑到香港那边去生,生了之后再抱回来,我们有在香港的出生证明纸,也有在深圳的户口,两边都是合法的

当时的香港经济还没有发展起来,我们过去做学徒是没有工资的。我当了差不多两年多的汽车学徒,当时的师傅们都是汽车修理工,我们叫大技,每天10块钱工资,按日结。

后来1965年兴起了返乡风,那时候很多人都从香港回来深圳了,我父亲就让我弟弟去香港叫我回来。

“放空枪”事件

1967 年,沙头角居民群众示威游行,支持香港左派“反英抗暴”,中英街这边跟香港的关系也比较紧张。后因中英双方政府无意扩大事态,局势得以逐步缓和。此后,香港经济开始发展起来。

我记得有天晚上中英街起雾了,能见度低,有一架直升机找不准方向,被迫降落到现在的中英街博物馆附近。我们这才发现是英军的直升机,都以为是英军打过来了,大家就很紧张,全体民兵荷枪实弹出来把那架直升机包围了。当时我们反英反战觉悟很高,每家每户都有自动步枪,民兵平时也会操练,每天晚上轮流放哨,有个民兵一不小心枪走火了,放了一枪空枪。

还有一次就是两台装满英军的军车,因为搞不清楚路线,直接穿到中英街里面了,民兵把两辆车都围了起来,把他们都押到了海关口办公地,叫了外事办的人过来了解情况,协调现场。这场风波才算平息。

经济的萌芽发展

我回到深圳以后,在家待业了2年,就安排我到东和供销社当业务员,那时候是1965年,我之后一直在供销社工作。

1979 年改革开放后,邓小平同志来深圳视察的时候提出要大力搞经济,当时镇政府有个新成立的企业办,企业办书记看到了商机,又知道我有香港身份,跟香港那边往来密切,就把我从经销公司抽调到企业办,叫我到香港组织点货源回来卖,还搞了个门市部,卖胶凳、衣服、尼龙布、香皂、味精等,只要是热门的商品全部都卖。于是我就在香港登记了一个沙记运输公司,主要就是在香港进货,回来中英街卖,开始做起了企业经理。

1983年后,沙头角这个片区从罗湖区分出来了,设立了沙头角区办事处。为了发展经济,中英街就成立了几个国营公司,像沙头角商业贸易公司、副食品公司、蔬菜公司、工业公司,还有物资公司。

变身“购物天堂”

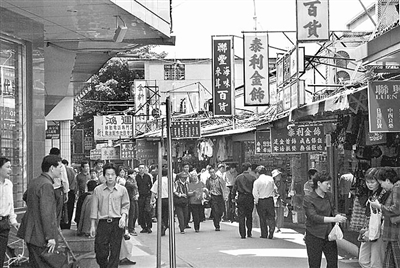

1980 年之后,中英街开始对外开放,游客渐渐多了起来,一些住户看到了商机,慢慢把店铺都开起来了。中英街是一街两制,能够看到香港,也能买到物美价廉的进口货物,闻声而来的游客越来越多。

那时候内地的商品比较匮乏,很多商品甚至要凭票购买,商家就到香港那边找了尼龙布、胶凳、雨伞、腰带、皮带等商品来卖。在中英街还能够买到各国各地的商品,像韩国的雨伞,台湾的味精、香皂。大家逐渐感受到,原来改革开放有这么多好处,能够得到这么多物资供应。中英街最火爆的时候是1980年代到90年代,每天都有七八万人,最高峰一天的游客达到10万人。

现在中英街的发展是多元的,功能也多,一个是旅游购物;一个就是爱国主义教育基地,以中英街历史博物馆为首;另外一个是历史文明,让更多的人了解中英街的历史。中英街要跟上大湾区建设的新势,重绘发展新篇。 (摘自《世纪》2025年第5期 段萍文)