“大字报体”

启功先生生于1912年,和我父亲都是老辅仁,彼此熟悉。后来父亲当了副校长,和他在教学、科研上有不少交往,两人互相敬重。

有一年春节,他来家里做客。那天,父亲和他聊到书法,我坐在一边听。父亲问启伯伯:“你的字到底是什么体?有人说是馆阁体?”启伯伯笑答:“大字报体。”我们都以为他是在逗乐呢。

启功伯伯接着说:我不光是在“文革”时抄大字报,从“反右”“四清”时就开始抄了。我留在学校里,让我抄大字报,我也想开了,就当是练字呗,那是我的强项啊!抄大字报的要求也不高,不用起草,他们写好现成的文字;纸呢,红红绿绿的又薄又脆也不讲究,写起来随随便便的,可以让你自由发挥,当然内容可不敢篡改半点。有时抄完了贴到了墙上,又发现了错字,就悬着腕子在墙上改,时日久了练出了真功夫,站着、坐着、趴着、弯着身子都能写。

启功伯伯爱自嘲,他说最有意思的是,他们还让抄批判我自己的大字报,我硬着头皮抄,上面说我是反动学术权威,我心里说我是“反动”有余,“权威”不足啊,咱哪儿有什么资格当“权威”呀!后来大字报被取消了,我还真没了练字的机会。别说,这段时间我书法水平长进挺快。

其实,“大字报体”是启功先生自谑的叫法,他学习书法,是从小受家庭的影响熏陶。他跟着祖父习字,受到严格的书法训练,通过常年努力,自成一体。

受欢迎的夜大教授

1980年,北师大中文系开办夜大学,学制五年,发国家大学本科毕业证书。我本来还想考大学,后经妈妈同事介绍,考入中国对外翻译出版公司,不想再考学了,凭1979年高考成绩,上了中文系夜大。系里重视夜大,安排的讲师和教授与全日制本科生的师资一样。启功先生给我们上中国古典文学课。

我们200名夜大生,是利用晚上和周日白天上课,每晚两小时,周日四小时,在北师大电教新一教室、一间很大的阶梯教室里上课。

上启先生的课,同学们都很来神儿。启先生看着讲台下一大片青年人,讲课兴致也很高。他讲古典文学史,左右逢源,又紧扣中心,语言生动,深入浅出。他讲课很自由,不拘内容,从文学讲到书法,比如讲写字的黄金架构等,一边讲一边在黑板上书写示范,他的板书漂亮,同学都舍不得擦黑板。听他的课,是很高的文学艺术享受。下课后,同学们爱围着他问这问那,从晚上7点上课,讲到9点,下课后他站在教室门口被学生们围着半天走不了。

“只许看不许拿”

启先生是讲情义的长辈。夜大毕业后,我当上小编。编辑《启功学艺录》,是我职业生涯中难忘的记忆。

我很想出一本启功伯伯的书,但约稿却并不容易。他的著作早期被中华书局和商务印书馆两家垄断,后来北师大成立出版社,他自然照顾一下,根本轮不到“中译”出。我只好求爸爸帮忙,1998年底,爸爸专门陪我去了一趟启功伯伯家。

那天,他初步同意在我们社出一本他的随笔集。他跟爸爸和我说,最近学校事多,手上还有没完成的学术书,等有时间,选编一个集子,感谢你们的信任。他总是那么谦虚、客气。

他是生活简朴的国宝。启伯伯家住在师大北边的红六楼,那是上世纪50年代末师大为教授们盖的。他内侄章景怀夫妇和他一起居住,照顾他生活。

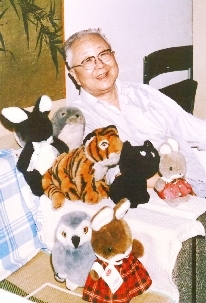

平时他居家工作,著书、写字、带博士生,偶尔外出参加社会活动。书房(兼客厅)在一个套间的外间,里间是他卧室,一只单人小木床,书柜衣柜,十分简朴。书房显得狭小拥挤,写字台挨着窗边,看书写字光线明亮,窗台上放着一排笔筒,里边插着各种毛笔。两扇窗中间的木框上,贴着一张“大字报体”小字条:“谢绝照相”。东侧一整面墙,是几个书柜,里边有很多蓝色线装书,其中一只书柜里,摆满各种毛绒动物玩具,是启伯伯的最爱。书柜里写着字条:只许看不许拿。西侧墙的书柜边,摆着一只长沙发,学生或客人们来时坐在那。家具都很陈旧,地板更是颜色暗淡,显得年久失修。

他穿着随便、朴素,我常见他在家里穿一条最普通的蓝色针织秋裤或毛裤,上身是一件穿了多年的浅米色开身毛衣,里边的衬衣袖口已然磨成毛边,脚下是一双旧棉拖鞋。

“别用头像当封面”

我编书的过程中,领略到启功伯伯治学、著述的认真和严谨。从起书名、撰写前言到遴选篇目,乃至封面设计,他都极其用心。《启功学艺录》是启先生最终确定的书名。

做封面时,设计了好几个方案。我拿了一本他的好友张中行先生新出的随笔集给他看,那个封面一改学术书的沉闷,颇具新意,上方是张中行老先生的一张头像,下边是一片绿草盈盈,启功伯伯笑着说,不行不行,我可不当大明星,可别用头像当封面哈。我请他选两张照片,放在前勒口作者简介处,他同意了。

他是爱惜羽毛的名人。启先生写字时有不满意的字,他一定要重新写。一次,我看见他写字台边的字纸篓里有他写废的字,我捡起一张想留起来。他看见说,不能要了。然后转身走进里屋,从柜子里拿出过去写的一幅书法,是一首王安石的诗,送给我。那几年,他每出一本新书都送我,在扉页上认真写好赠言,盖章留念。 (摘自8月29日《北京青年报》)