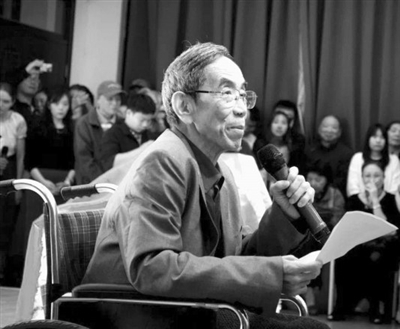

9月2日,翻译家薛范(见图)在上海病逝,享年88岁。

自学成才

薛范1934年9月出生于上海,父母在工厂做高级职员,生活无忧。若不是两岁时一场突如其来的高烧,以及烧退后悄然降临的脊髓灰质炎(俗称小儿麻痹症)后遗症,他的人生或许会是另外一种样子。

解放初期,薛范正读高二,当时中苏建交,他有机会大量接触苏联的小说、电影和歌曲。1952年,18岁的他以优异的成绩考进了上海俄语专科学校。但当校方发现这个成绩优秀的新生竟然下肢严重瘫痪时,断然拒绝他入学就读。

贝多芬的《命运》交响曲拯救并改变了徘徊在人生十字路口的他。每日,他在家跟着广播自学俄语,也常摇着轮椅到电台去向别人讨教,电台编辑们都熟悉了这个执着的“函授学员”。

有志者事竟成。1953年薛范试着翻译了苏联歌曲穆拉杰里的《和平战士之歌》,他投给了上海的《广播歌选》,没想到竟然发表了,并由电台教唱。这是他翻译发表的第一首苏联歌曲,这让他从此一发难收。

薛范去电台,有时会碰上广播乐团的乐队排练,他便静静地坐在一边看,思绪会出神入化地跟着乐声飘荡。乐队负责人见状对他说:“你不是学俄语吗,给我们翻几首苏联歌曲吧?”他真的为上海广播乐团译配了混声合唱曲杜纳耶夫斯基的《春天进行曲》。

译笔生花

之后的几年里,他的译笔生花,相继译配出版了《苏联歌曲集》等多部作品。

《莫斯科郊外的晚上》是苏联著名作曲家索洛维约夫·谢多伊与著名诗人马都索夫斯基合作,为1956年举行的全国运动会摄制的纪录片《在运动大会的日子》所写的四首插曲之一。第二年,在莫斯科举行的第六届世界青年联欢节上,这首抒情歌曲在参赛中引起轰动,夺得金奖。这一年7月,薛范从《苏维埃文化报》上刊登的联欢节获奖歌曲名单上看到这首歌曲。他手头正好有《莫斯科郊外的晚上》的原谱,一试唱,就被深深打动了。薛范决定立即着手翻译,尽快把它介绍给大家。可是整整工作了两个夜晚,笔下译出的歌词也没达到令自己满意的意境和感觉。

晚上,薛范决定放下手头的工作,去“小剧场”听歌剧,换换脑子。天刚下过一场小雨,路边的法国梧桐上挂满了晶莹剔透的水珠。突然,一阵悦耳的钢琴声从弥漫着清新湿润空气的夜空中飘然而至,薛范一下就听出是肖邦的《降E大调夜曲》,他不由得把车轻轻地停在了路边,倾心聆听起来。不知过了多久,琴声飘走了。薛范到家已是凌晨一点,他的心情还沉浸在那纯净的心灵之声中。坐在桌前,他忽然来了灵感,一个多小时就把满意的歌词译了出来。

不久,北京的《歌曲》和上海的《广播歌选》同时发表了薛范译配的《莫斯科郊外的晚上》,很快,这首苏联歌曲在全国流传开来。据后来的调查,薛范是世界上第一个把这首苏联歌曲译成俄文以外文字的人,是中国第一个传唱它的人。还有人统计过,在世界上,用汉语唱《莫斯科郊外的晚上》的人远比用俄语唱的人多。

《莫斯科郊外的晚上》也给薛范带来意想不到的荣誉。无论他到哪里参加音乐会、联谊会、大型活动或上荧屏,《莫斯科郊外的晚上》就是他的背景音乐。

友谊勋章

数十年来,薛范一直在从事外国歌曲的翻译工作。他是音乐天才,语言奇才,懂俄、英、意、西、法、日等多种语言,而且都是自学的。他译配的歌曲有:美国电影《魂断蓝桥》主题歌《忆往日》,日本电影《人证》主题歌《草帽歌》,印度电影《流浪者》主题歌《丽达之歌》,美国电影《音乐之声》中的诸多插曲,《友谊地久天长》等经典的外国歌曲……他介绍到中国的具有代表性的外国现代歌曲还有:汉城奥运会主题歌《手拉手》,意大利世界杯主题歌《意大利之夏》,美国流行歌曲《说你说我》,摇滚歌曲《天下一家》等。还有孩子们熟悉的动画片《变形金刚》的主题歌,《花仙子》《机器猫》中的音乐歌曲等。以及年轻人喜爱的音乐剧《猫》中的《回忆》,惠特尼·休斯顿主演的电影《保镖》中的《我会永远爱你》,《人鬼情未了》《月亮河》等。

薛范是中外文化交流的使者,特别是中俄文化交流的使者。1997年11月10日,俄罗斯总统叶利钦对我国进行国事访问,他在俄罗斯驻华大使馆亲自向薛范授予“友谊勋章”,荣誉证书上这样写着:“鉴于语言文学家薛范对俄中友谊和俄中文化交流作出的卓越功绩”。 (摘自《上海采风》)