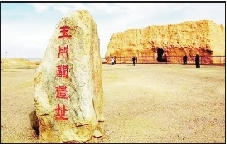

今甘肃省敦煌市西北方向的茫茫戈壁滩上,一座名为“小方盘城”的土城静静矗立于此。若无不远处的标识,任谁也不会想到,眼前这座不起眼的方形土城,曾是威名赫赫的“玉门关”(见图)。

唐代边塞诗中的“玉门关”,经常是异域风光与边关军旅生涯的象征。如李白《子夜吴歌·秋歌》:“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。”在诗人笔下,戍守边关将士的心情被称为“玉关情”,它既可以抒发将士们的思乡之情,亦能成为闺阁妇人思念远亲的指代。刘允济《怨情》:“玉关芳信断,兰闺锦字新。愁来好自抑,念切已含嚬。”无论何时何地,“玉关”二字总能留住诗人的牵肠挂肚,使它挥之不去,萦绕在人心头。

令人难以忘怀的,还有唐代文人的一腔报国之志。戍边将士背负着百姓对和平安定生活的向往,故而不畏艰苦,甚至慷慨捐躯。所以,“玉门关”亦寄托着诗人欲赶赴边关保家卫国的热血豪迈与建功立业的雄心壮志。如戴叔伦《塞上曲二首·其二》:“汉家旌帜满阴山,不遣胡儿匹马还。愿得此身长报国,何须生入玉门关。”

感性往往与理智并存,有人热血难凉,一心报国;也有人反对战争,关心戍卒疾苦。如王之涣《凉州词二首·其一》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”所谓“春风不度”,既指边塞苦寒的恶劣环境,又隐晦道出统治者对戍边将士的漠视,可谓一语双关。

及至唐中后期,诗人对“玉门关”的反复提及,又表达出他们积极关心国事却又无力改变现状的伤感与无奈。君不见,安史之乱后,陇右、河西和西域先后陷落;张议潮起义后,虽驱逐了吐蕃人在河西的势力,但身为国门象征的玉门关仍未曾回归。每每念及于此,唐人心中便满是痛惜。王建《朝天词十首寄上魏博田侍中·其八》云:“胡马悠悠未尽归,玉关犹隔吐蕃旗。老臣一表求高卧,边事从今欲问谁。”昔日繁华已成过眼云烟,映照在诗人眼中的满目苍凉,便成了他们的“意难平”。 (摘自《廉政瞭望》2023年第5期 瀛洲海客文)