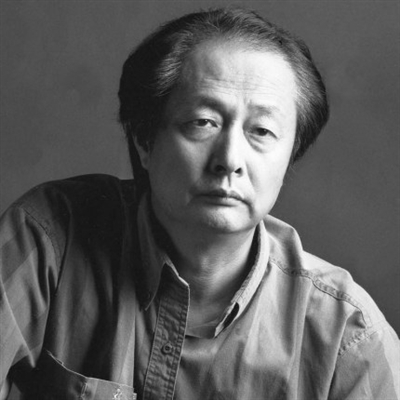

从1984年电影《黄土地》的音乐,到电影《红高粱》的音乐,直到今天的大提琴协奏曲《庄周梦》《第一小提琴协奏曲》,赵季平(见图)的音乐陪着我从一个年轻人蹉跎成一个老年人。对他数十部作品的赏析研究,我探究出了赵季平音乐创作的密钥。

2023年11月底,北京中山公园音乐堂演出“向大师致敬——赵季平作品音乐会”。我和赵季平再一次进行了对话。

结缘民间艺术

1970年,赵季平从西安音乐学院毕业,学的主要是西洋作曲技法,被分配到陕西省戏曲研究院。“当时很沮丧。我到云阳镇找我父亲汇报。他连说,‘好着哩!我们陕西地方剧种多,民歌资源丰富,你吃透了它们,学的西洋那套才派得上用场。’……这就决定了我以后的人生轨迹。”

赵季平一头扎进戏曲研究院,一扎就是21年,深入研究秦腔、碗碗腔、迷糊调、关中道情、陕北道情、二人台等。那时,赵季平每年要下乡至少半年,给农民演戏。晚上演出,他指挥;白天,他就找当地农民采集民歌。“我后来对民间音乐这个爱呀,迷呀,进入到骨头缝儿里,融进骨髓。就觉得个个都是宝贝,我简直掉进了一个音乐宝库里。我写的《黄土地》《红高粱》《活着》《秋菊打官司》等上百部影视音乐都有这宝库里的元素。”

赵季平的音乐能融合大众审美的原因就是好听,而且以前还没听过。这正是由于他恰当地用了一些现代作曲技法。像电影《黄土地》的音乐《祭雨歌》的男声大合唱,他就用了无调性的技法,使观众看到这祭雨的场景;再如电影《红高粱》有一个场景,大剑鼓、四支笙、三十多支唢呐的编配,用了最前卫的集团音块技术等。

赵季平说:“父亲跟我说过,艺多不压身,甭管什么技术,将来都能为我所用。等到创作时,就把所有的技术都忘掉,全听凭内心的涌动,这时出来的音乐,如果有现代技术,那一定是最合适的,也是和音乐内容最水乳交融的。”

2017年,《第一小提琴协奏曲》在国家大剧院首演。之后,这个作品到美国演出,美国观众难以置信,这竟然是中国作曲家写出来的。至今,《第一小提琴协奏曲》成为继《梁山伯与祝英台》之后,在中国和世界各地上演频率最高的中国小提琴协奏曲作品。

赵季平的作品还有一个特点,就是延后性。他为电影《霸王别姬》创作的音乐,又浓缩发展成了交响乐。他为电视剧《大宅门》《乔家大院》创作的音乐,在电视剧播出几年后,又改编成《大宅门》组曲。

关于延后性,赵季平讲了两个小故事:“1998年播出的电视剧《康熙微服私访记》已经过去好多年了,一天我去农贸市场买菜,听到一位卖瓜子的小贩唱起了剧中插曲《江山无限》。他唱得有模有样,我本不爱嗑瓜子,那天我买了他好多瓜子。还有一次,2000年,我听大街上放的音乐挺有趣,就问儿子赵麟,这是谁写的?赵麟说,这是电影《大话西游》的音乐,就是你写的。唉!我都忘了,那是1990年给周星驰的电影配的音乐。只要是好东西,甭管过多少年,都会流传的。”

“不咋样”里找灵感

赵季平的创作灵感持续四十多年一直往外冒,且每部作品都闪耀着灵气。赵季平说:“我这一个是靠储存,再一个是靠勤奋,所谓灵气,就是别人觉得不咋样的东西,你觉得好!”

赵季平举例:“比如那老腔,艺人弹的土琵琶上都蒙着一层油垢。当时拍电影《秋菊打官司》《活着》时,有人说要给他换个新的、名牌乐器,我说不,只有这种乐器,才出老腔的味道。还有《乔家大院》,我就要那个‘土不啦叽’的晋胡,而且我点名要山西晋剧团里的艺人。作品出来一听,正是这晋胡让音乐一下就有味儿了。聚精会神,把精气全聚一块儿,这些天神呀,地神呀,万物之神呀,纷纷从地底下冒出,从天空降下,从四面八方跟你相会了。我的创作,可不就如有神助吗?”

赵季平还讲了郭宝昌找他写《大宅门》的故事。郭宝昌一见赵季平,当胸打了他一拳:“季平,我一直想用京剧音乐配我的《大宅门》,但凯歌《霸王别姬》里用了,艺谋《大红灯笼高高挂》里用了。这回我也要京剧,你要翻个样。”

“他就给我十天,我连构思都不够,咋写呀?但中央电视台播出时间都定了。我就这么稀里糊涂地写完了,这也是神助我呀!”赵季平说。

赵季平写影视音乐从来就没有充裕的创作时间,“《乔家大院》也是十来天。还有《水浒》《康熙微服私访记》《天下粮仓》……太多了,都是不长的时间。所以,要说是灵感汩汩冒,不如说是以前积累得厚实,关键时刻能及时地从库存里调出来。”

年近八十笔不辍

在和赵季平接触的数十年,我发现他写作水平很高,文章有专业作家的水准;他口才好,擅演讲,说段子堪比相声演员;他会拉二胡,在大学本科头两年学的就是二胡;在乐队里,还是打击乐手……但这些,他都没有发展成职业,只把充足的艺术感觉留给作曲这个出口。

赵望云就多才多艺,会唱京剧、豫剧,会拉二胡、板胡,但他却以专画普通人民群众而创立了长安画派,培养出黄胄、方济众等国画大家,还培养出三个音乐家儿子——作曲家赵季平、大提琴演奏家赵振宵和双簧管演奏家赵保平。赵望云的基因在赵季平身上复制、强化。

子女们将赵望云的画捐给了中国美术馆,一共三百多幅,要按市场价拍卖,价值不菲。赵季平说:“我父亲常跟我们说,我们的艺术来自人民,最后还要回到人民中。中国美术馆是它们最好的去处,人民群众可以随时观摩欣赏。”

2017年《第一小提琴协奏曲》创作完成并首演。这前后赵季平其实一直都在治病养病,“我一进入创作状态,就把病都忘了。”赵季平说:“创作让我进入一个无限的天地,就像做气功。如今,我年近八十了,还保持着每天创作的状态。”

如今的赵季平,住在道教圣地青城山,潜心写着一部于他而言最重要、最喜爱的作品。“我每天雷打不动,上午创作,不接任何电话。每天早晨在山里走一个半小时。在这儿,我觉得我就是一个山民。” (摘自1月3日《音乐周报》)