说到冻梨,南宋时有位南方人在诗里写到“面似冻梨头似雪”,他就是出生于福建尤溪县的朱熹。

公元1156年,朱熹26岁,这时的他在泉州任同安主簿之职。夏秋之际,朱熹来到了大轮山梵天寺(今属厦门),和老和尚促膝长谈,盘桓数日。其间写下了一首诗——

两山相接雨冥冥,四牖东西万木清。面似冻梨头似雪,后生谁与属遗经。

以宋朝的物流水平,26岁时在福建当官的朱熹肯定是没见过冻梨的,身边的环境也不会出现冻梨。之所以会在诗中出现这个词,因为它是一个形容年纪的词语。

古人在形容耄耋老人的时候,有一套固定的说法,比如“鲐背”“鲵齿”“黄发”“冻梨”等,简单说就是牙也掉了,皮也松了,头发也干枯了,脸色也和冻梨一样黄里发黑了。所以,不管是东北人还是福建人,都可以用“冻梨”来直接代称很老的老年人(有说九十岁),还有个简称,就叫“梨老”。

而比朱熹大百岁的北宋人庞元英确实吃到了冻梨,他在《文昌杂录》中写道:

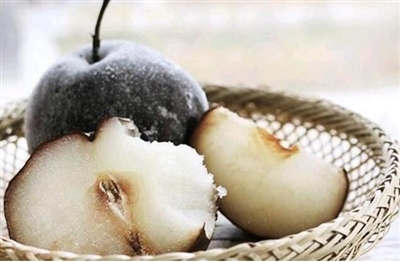

余奉使北辽,至松子岭……压沙梨,冰冻不可食……取冷水浸,良久,冰皆外结。已而敲去,梨已融释。

有一年快到过年了,庞元英出使北辽,到松子岭一带公干。负责接待的北辽官员耶律筠拿出了几个梨,冻得根本没法吃。耶律取来了凉水,把梨泡了一会,然后把冰壳敲碎,梨也就正好吃了。这也是关于冻梨制法、吃法的最早记录,这种吃法也一直延续至今。

而冻梨在清代时还是贡品。清代档案中曾记载,乾隆十年十二月三十日,奉天将军达尔当阿等差人送“野鸡、冻梨及榛子等”贡品到清宫过春节。 (摘自1月14日《海峡都市报》)